Wahlanalyse für die SPD – viel zu kurz gesprungen, rausgeworfenes Geld

„Aus Fehlern lernen“ ist die am 11. Juni vom Generalsekretär der SPD veröffentlichte Wahlanalyse überschrieben. Bei einer ersten Durchsicht fand ich die Analyse so unzureichend, dass NachDenkSeiten-Leser damit am besten gar nicht belästigt werden sollten. Aber diese „Analyse“ wird offenbar ernstgenommen. In meiner Regionalzeitung zum Beispiel heißt es, „Fehler und Defizite werden konkret beschrieben“. Ja sogar die PL, die Parlamentarische Linke, befasst sich damit und hat zwei der fünf Autoren der Untersuchung für kommenden Donnerstag zu einem Gespräch eingeladen. Offenbar gibt es Menschen, die diese Analyse ernstnehmen. Deshalb hier eine Analyse der Wahlanalyse. Albrecht Müller.

Zunächst zu Ihrer Information die Links zu den entsprechenden Dokumenten:

Eine Analyse der Bundestagswahl 2017

Dieses Dokument enthält eine Einleitung des SPD-Generalsekretärs Klingbeil. Dann wird auf das folgende PDF-Dokument verlinkt.

Am Ende meiner Analyse gebe ich die Schlussfolgerung der Autoren der Wahlanalyse wieder. Diese befindet sich auf Seite 106 und 107 des Textes „Aus Fehlern lernen“.

Die Autoren der Wahlanalyse

sind Jana Faus, Horand Knaup, Michael Rüter, Yvonne Schroth und Frank Stauss.

Was sie zu einer solchen Analyse „Aus Fehlern lernen“, was die SPD in der Tat dringend nötig hat, im besonderen befähigt, wird weder im Text noch in der Einleitung des Generalsekretärs der SPD, Klingbeil, und auch sonst nicht verlautbart und erkennbar.

Die Autoren haben eine große Zahl von Personen interviewt. Die Äußerungen der interviewten Personen sind in die Analyse eingeflossen. Man muss den Eindruck gewinnen, dass es besser gewesen wäre, die Autoren der Analyse hätten selbst etwas mehr nachgedacht.

Wer sich nämlich mit der Geschichte der SPD und der Bundesrepublik Deutschland seit 50 Jahren beschäftigt und den Niedergang von 42,7 % im Jahre 1969 – dem Jahr des ersten Kanzlerwechsels von Kiesinger (CDU) zu Willy Brandt (SPD) – , wer den Niedergang vom Spitzenergebnis mit 45,8 % im Jahr 1972 bis heute verfolgt, wer die in dieser Zeit getroffenen politischen Entscheidungen und Unterlassungen und die verschiedenen Wahlkämpfe beobachtet oder wenigstens nachträglich analysiert, der oder die wird auch ohne Interviews dritter Personen vieles zum Thema „Aus Fehlern lernen“ aufschreiben können. Jene zum Beispiel, die wegen der Beteiligung der Regierung Schröder am Kosovo-Krieg und anderen militärischen Aktionen aus der SPD ausgetreten sind, oder jene, die wegen der Agenda 2010 und der Teilprivatisierung der Altersvorsorge die SPD verlassen haben, könnten vermutlich sehr viel mehr zu einer Analyse des Niedergangs beitragen als die Interviewpartner der fünf Autoren der Studie.

- Bevor ich die Analyse der fünf Damen und Herren las, habe ich Revue passieren lassen, was in den Jahrzehnten des Niedergangs der SPD passiert ist und was nicht passiert ist, und was geschehen müsste, damit man aus diesen Fehlern lernt und endlich wieder gewinnt.

Ich nenne einige Beispiele:

- Die SPD müsste sich wieder die friedenspolitische Kompetenz erarbeiten, die sie mit ihrer Ostpolitik und verbunden mit großen Namen (Brandt, Bahr, Helmut Schmidt, Gustav Heinemann) in ihrer Geschichte erworben hat. Dieses Thema wäre zudem heute angesichts des neu aufgebrochenen West-Ost-Konflikts hochaktuell.

- Sie müsste alles tun, um den politischen Einbruch und den Image-Einbruch, der mit ihrer federführenden Beteiligung am Jugoslawienkrieg und weiteren militärischen Interventionen verbunden war, zu heilen. Das Bekenntnis „Nie wieder Krieg“ hat der SPD zum Beispiel 1980 die absolute Mehrheit in Nordrhein-Westfalen gebracht – mit weitreichenden positiven Konsequenzen für die Fortsetzung des Dialogs mit dem Osten. Das war ein Beispiel dafür, wie man als linke Partei Mehrheiten gewinnt.

- Ein entschiedenes Nein zu den Kriegen des Westens und insbesondere der USA wäre ein auf der Straße liegendes Profilierungsthema. Schröder hat das 2002 schon ausprobiert. Sein Nein zur (offenen) Beteiligung am Irakkrieg des George W. Bush war ein entscheidendes Profilierungselement im damaligen Bundestagswahlkampf.

- Wegen der Kriege der USA und ihres imperialen Gehabes wie der Nutzung Deutschlands für den Drohnenkrieg und die Modernisierung von Atomwaffen und der Nutzung unseres Landes für Militärbewegungen nach Osten gibt es in Deutschland einen virulenten Antiamerikanismus, nicht gegen das amerikanische Volk, aber gegen die dort vorherrschenden Kräfte. Diese Basiseinstellung weiter Kreise in Deutschland hätten die Wahlstrategen der SPD nutzen können und müssen, wenn sie verlorenen Boden wiedergutmachen wollen.

- Mit der Agenda 2010 und mit der Propaganda für einen Niedriglohnsektor durch den sozialdemokratischen Bundeskanzler Schröder hat die SPD große Teile ihrer Stammwählerschaft von sich weggetrieben. Eine glaubhafte Korrektur dieser Politik würde dem Anspruch, aus Fehlern lernen zu wollen, gerecht werden.

- Die SPD hat ihre oben zitierten besten Ergebnisse erzielt, als sie bei der Wirtschaftskompetenz insbesondere durch ihre aktive Beschäftigungspolitik vor der Union lag. Diese Erfahrung wäre – angewandt auf Europa, jedenfalls auf die Eurozone – brauchbar für heute.

- Für jeden Wahlkampfplaner und Strategen der SPD – und anderer linker Parteien – wäre es eine zentrale Aufgabe zu überlegen, wo und wie man sich gegen die Union und Frau Merkel absetzen und profilieren kann und muss. – Zum Beispiel geht es ganz und gar nicht, genauso wie die Bundeskanzlerin Merkel zu tönen, es gehe uns allen gut. Die SPD hat diesen Wahnsinn mitgemacht, weil sie damit ihre Entscheidung für die Agenda 2010 rechtfertigen wollte. – Zum Beispiel hätte sich die SPD gegenüber der Bundeskanzlerin und dem damaligen Bundesfinanzminister Schäuble mit einer harten Kritik des ökonomisch und europapolitisch absolut unvernünftigen Exportweltmeister-Gehabes absetzen müssen. Wenn der Spitzenkandidat der SPD Schulz sein europapolitisches Profil hätte ausspielen wollen, dann zum Beispiel auf diesem Feld. Das Alleinstellungsmerkmal der SPD hätte die Kompetenz für Europa und für den guten Ruf unseres Volkes als Nachbar in Europa sein können.

- In der Flüchtlingspolitik hätte sich die SPD so profilieren können, wie der Wagenknecht-Flügel der Linkspartei dies heute tut: offene Arme für Verfolgte und Kriegsflüchtlinge, aber nicht für Arbeitsmigranten, die um Arbeitsplätze und Wohnungen konkurrieren.

- Fraglos hat sich die Einstellung der Mehrheit der Medien gegenüber jeder linken Mehrheit noch weiter verschlechtert, als es schon vor 50 Jahren war. Damals gab es immerhin noch die Frankfurter Rundschau und den Spiegel und in Teilen die ARD, die die linke Seite des Parteienspektrums jedenfalls nicht befehdeten. Inzwischen hat die Medienkonzentration zugenommen, elektronische Medien sind seit 1984 in private Hände geraten, die öffentlich-rechtlichen Medien sind von der Union und der Wirtschaft ebenfalls fast ausnahmslos beherrscht. D. h.: was man in der Debatte unter Wahlkampfstrategen immer schon die „Medienbarriere“, genannt hat, ist heute fraglos vorhanden – es sei denn, linke Parteien geben ihren Charakter auf und passen sich an.

Wenn diese Medienbarriere besteht, dann hat man nur dann eine Chance, wenn man sich – bei aller Freundlichkeit gegenüber Medien – dadurch von ihnen unabhängig macht, dass man Hunderttausende von Menschen als Multiplikatoren gewinnt und mobilisiert. Das ist im kleinen Rahmen zuletzt 1998 gelungen, in wirklich großem Stil 1972. Schon damals gab es eine Medienbarriere, schon damals hat das „Große Geld“ den aus seiner Sicht historischen Fehler des Machtverlustes von 1969 durch Einsatz vieler Millionen korrigieren wollen. Und damals ist es nur dank der Mobilisierung Hunderttausender von Sympathisanten, Mitgliedern und Nichtmitgliedern der SPD, gelungen, die Wahl zu gewinnen. Dies ist nicht nur meine Analyse, sondern das Ergebnis der Analyse von Frau Noelle-Neumann von Allensbach, die dieses nach der damaligen Wahl, als Sympathisantin der Union bedauernd, feststellte.

Der Aufbau von Gegenöffentlichkeit wäre also heute noch mehr ein zentrales Instrument, ja geradezu eine Notwendigkeit, wollte man aus Fehlern lernen und wieder gewinnen.

- Viele Menschen machen sich Sorgen wegen ihrer Rente. Drohende Altersarmut ist in der Tat auch ein wirkliches Problem sehr vieler Menschen. Mit Riester-Rente, Entgeltumwandlung zur Förderung der betrieblichen Altersvorsorge, überhaupt mit der Teilprivatisierung der Altersvorsorge hat die SPD soziale Kompetenz ruiniert. Aus diesem Fehler müsste gelernt werden. Deshalb müssten die Forderung und parallel die Taten zur Konzentration aller Mittel auf die Stärkung der gesetzlichen Rente ein wichtiges Signal dafür sein, dass die SPD aus Fehlern lernt.

- Die Privatisierung öffentlicher Unternehmen wie auch die Privatisierung von Wohnungsbeständen hat sich über weite Strecken als falsch erwiesen. Die Aufarbeitung und Korrektur dieser Fehler, die maßgeblich auch auf die Regierung Kohl zurückgehen, wäre ein wichtiges Teilthema. Genauso, wie die kritische Aufarbeitung der zu weit getriebenen Deregulierung.

- Hier könnte die SPD, wenn sie wollte, zusammen mit anderen den Kampf gegen den neoliberalen Einfluss aufnehmen. Wir wissen, dass solche ideologischen Auseinandersetzungen einen besonderen Stellenwert gewinnen können. Weil sie Menschen die Möglichkeit zur Einordnung des Geschehens geben. Bundeskanzler Schmidts Gedanken zum „Modell Deutschland“ wie auch Willy Brandts „Mehr Demokratie wagen“ oder sein „Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein“ und selbst ein vermeintlich lockerer Spruch wie jener von Bundespräsident Gustav Heinemann, er liebe nicht den Staat, er liebe seine Frau, waren wegweisende Einordnungsversuche und Sympathieträger. Es ist naiv anzunehmen, so etwas sei heute nicht mehr nötig.

- Besonders nötig ist es, dass ein Kanzlerkandidat und die hinter ihm stehende Partei sagen, wie und vor allem in welcher Konstellation und Koalition sie die Macht im Staat erringen wollen. Das war 1998 bei Schröders Wahlkampf noch klar: mit Rot-Grün. Früher, also 1969, dann 1972, 1976 und selbst 1980 war es auch noch klar: mit der FDP; sozial-liberale Koalitionen sollten die Macht sichern oder erobern helfen. Die Kanzlerkandidaten Steinmeier, Steinbrück und Schulz meinten, ohne die Nennung der konkreten Machtoption Mehrheiten gewinnen zu können.

- Eine Partei, die Mehrheiten gewinnen will, muss verschiedene Gruppen und verschiedene Interessen ansprechen. CDU und CSU verstehen dieses Spiel meisterhaft zu spielen. Die SPD hatte das einmal verstanden. Noch 1998 war das Ergebnis nachweisbar der Strategie „getrennt marschieren von Kanzlerkandidat Schröder und Parteivorsitzendem Lafontaine, und vereint schlagen“, zu verdanken. Schon in der damaligen Wahlanalyse, vor allem betrieben vom Generalsekretär Müntefering, Schröder und Hombach, ist dieses für eine Volkspartei wichtige Element entsorgt worden. Das Klopfen auf die eigene Schulter war wichtiger als eine zielführende Analyse. Der Schulz-Wahlkampf war dann ein Musterbeispiel einer Eindimensionalität (soziale Gerechtigkeit), die zu einem Wahlsieg einer Volkspartei nicht reichen kann.

Das waren einige Ergebnisse des Nachdenkens über die Ursachen des Niedergangs der Sozialdemokratie und darüber, was man aus den letzten Bundestagswahlen hätte lernen können und für die kommenden Wahlen lernen könnte.

- Dies im Hinterkopf nun einige Bemerkungen zur Wahlanalyse der fünf vom SPD-Vorstand beauftragten Personen:

- Auf den 107 Seiten finden sich auch einige zutreffende Gedanken. Wenn Sie sich das Inhaltsverzeichnis auf Seite 2 anschauen, dann werden Sie das unschwer erkennen. „Ohne Vertrauen geht nichts“, so ist das 10. Kapitel überschrieben. Sicher richtig. „Gute Regierungsführung“ – das muss man in der Tat verlangen. Und dass gefragt wird, wo die Unterstützergruppen geblieben sind, siehe Kapitel 12, ist auch richtig. „Wer die Begriffe besetzt, besetzt die Köpfe“ – auch das ist eine vernünftige Feststellung. Aber auch diese vernünftigen richtigen Feststellungen finden dann in der Analyse keinen nachhaltigen Widerhall.

- Die „Schlussfolgerungen“ aus den geführten Gesprächen und der Analyse sind ausgesprochen dürftig; sie gelten vor allem organisatorischen Verbesserungen.

Schauen Sie sich die am Ende dieses Textes wiedergegebenen Seiten 106 und 107 der Wahlanalyse an. Der Text nennt die „Schlussfolgerungen“ aus der Analyse.

Da wird verlangt, dass das Denken in Lagern, also hier Seeheimer und dort Netzwerker und dann noch die Parlamentarische Linke, aufgegeben wird. Wie soll das denn gehen? Und dann wird viel über die Organisation im Willy-Brandt-Haus philosophiert. Die Führungsspitze müsse verschlankt werden und Verantwortung müsse neu definiert und zugeschrieben werden. Das Kompetenzgerangel müsse ein Ende haben. Im Text selbst wird der Kampa, d. h. der Auslagerung der Wahlkampftätigkeit, in ein eigenes Gehäuse das Wort geredet. Dabei wird übrigens die Situation im Jahre 1998 sehr falsch dargestellt. Die Analytiker sind der Propaganda des Müntefering-Lagers, dass für sich die strategische Leistung jenes Wahlkampfs in Anspruch nimmt, auf den Leim gegangen. In diesem Fall muss ich Bodo Hombach und Gerhard Schröder vor diesem Raubzug in Schutz nehmen.

Der Prozess der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur müsse neu geklärt werden. Diese Schlussfolgerung findet sich dann auch in manchen Medienberichten wieder. Lächerlich, gemessen an den wirklichen Problemen und Notwendigkeiten, die ich oben skizziert habe.

Die Probleme der Menschen müssten konkret gelöst werden. Eine tolle Erkenntnis. Hier das Fazit zum Kapitel gute Regierungsführung:

„Fazit:

Die Fähigkeit, gute Regierungsarbeit zu betreiben, Probleme zeitnah abzuarbeiten oder – noch besser – sie gar nicht erst entstehen zu lassen, ist in Deutschland unzureichend ausgebildet. Das gilt auch für die SPD. Sie könnte sich ein Beispiel an ihren kommunalen Spitzen nehmen. Eine Imagekorrektur wird auch sozialdemokratischen BundespolitikerInnen nur gelingen, wenn sie dem Lösen von Problemen eine höhere Priorität einräumen als Spiegelstrichen in Leitanträgen und Parteiprogrammen.“

Soll diese billige Polemik helfen?

Allianzen müssten gepflegt werden, heißt es weiter im Text. Und auch dabei geht es dann vor allem um Organisatorisches. Neue Kooperationen mit der „Zivilgesellschaft“ seien zwingend erforderlich. Was ist das, die Zivilgesellschaft? Ein modischer Begriff. Ein Füllsel für den Fall, dass man nicht weiter weiß.

Immerhin steht in der Schlussfolgerung auch noch, dass die SPD sich in wesentlichen Fragen der Zeit ein Profil erarbeiten müsse. Dieser Forderung kann man zustimmen.

- Anders als das Schlusskapitel mit den Schlussfolgerungen enthält das Kapitel 10 („Ohne Vertrauen geht nichts“) einige zutreffende kritische Analysen und auch einige vernünftige Vorschläge. Aber selbst diese sind geprägt von einer viel zu kurz bemessenen Frist der Rückbesinnung und der Betrachtung.

- Diese Schwäche wird schon in Kapitel 1 sichtbar. Dabei geht es um Martin Schulz und die Kandidatenkampagne. Die Überschrift lautet: „Vom Hoffnungsträger zum tragischen Helden“. Dass dies so gekommen ist, lag weder an der späten Nominierung noch an der Kandidatenkampagne. Es war von vornherein erkennbar, dass die Kandidatur eines Martin Schulz nicht erfolgreich sein wird. Die Leserinnen und Leser der NachDenkSeiten konnten die Gründe dafür schon einen Tag nach seiner Nominierung lesen. Siehe hier:

25. Januar 2017 um 9:46 Uhr

Der zweifache Schock: Schulz soll Kanzlerkandidat und obendrein Parteivorsitzender werden.

Die gestern bekannt gewordenen Entscheidungen der SPD-Führung wurden in Medien und von den meisten interviewten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten begrüßt. In meinem Umfeld war man eher schockiert. Es folgen Fragen und Ergebnisse des Nachdenkens über diesen Vorgang. Das vorläufige Fazit: Martin Schulz wird uns leider keine Alternative zu Frau Merkel bringen. Albrecht Müller. …

Die Wahlanalyse hat auch zur Folge, dass in öffentlichen Verlautbarungen der damalige SPD-Vorsitzende Gabriel zum Sündenbock erklärt wird. Gabriel trägt eine große Verantwortung für das aktuelle Desaster der SPD. Die schlechten Wahlergebnisse und der Niedergang dieser Partei fingen jedoch nicht mit Gabriel an.

- Die Autoren der Wahlanalyse „Aus Fehlern lernen“ verstärken in vielen Passagen und mit vielen Tabellen den falschen Eindruck, der Niedergang der SPD sei gerade erst eben eingetreten.

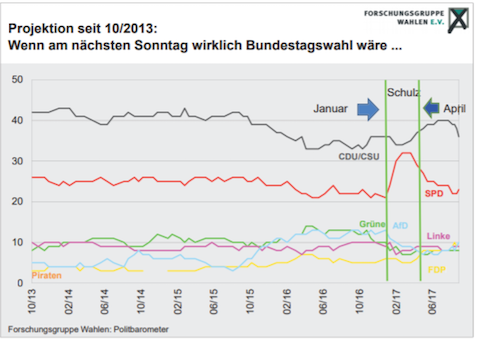

Im Kapitel 2 mit dem Titel „Volkspartei ohne Volk. Der Wahlkampf aus Sicht der Wahlforschung“ wird durchgehend mit Umfrageergebnissen für den Zeitraum 2013-2018 gearbeitet. Siehe hier zum Beispiel:

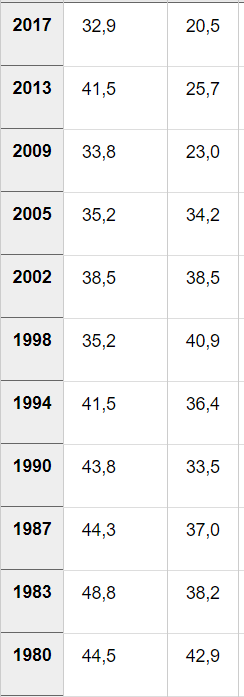

Die massiven Einbrüche bei den Wahlergebnissen der SPD lagen aber alle viel früher. Vielleicht muss man die SPD-Wahlanalytiker und ihre Konsumenten einfach mal mit den Wahlergebnissen der letzten vier Jahrzehnte konfrontieren, von 2017 rückwärts bis 1980:

CDU/CSU – SPD

Man muss nur eine Legislaturperiode weiter zurückgehen, also über 2013 hinaus rückwärts, dann entdeckt man schon, dass die SPD im Jahre 2009 mit dem Kandidaten Steinmeier und 23 % der Zweitstimmen ja nicht so sehr viel besser abgeschnitten hat als jetzt mit Martin Schulz und seinen 20,5 %.

Man entdeckt weiter, dass die SPD 1980 immerhin noch 42,9 % erreicht hat – das war nicht so viel wie 1972 und 1969 – aber immerhin. Sie erzielte dann in der Regierungszeit von Kohl schlechte Ergebnisse und schaffte dann 1998 mit 40,9 % noch einmal den Kanzlerwechsel. Dann ging‘s bergab. Der amtierende Kanzler Schröder hatte 2002 schon 6,7 % der Zweitstimmen verloren. Das war die Rache für die Agenda 2010, für seine Steuerpolitik zugunsten der Gutverdiener und Vermögen und für den Kosovo-Krieg.

Das kann man doch bei einer Analyse nicht außen vor lassen. Es war auch das Ergebnis eines unglaublichen Schachzugs – des willentlichen Abbruchs der Legislaturperiode im Jahre 2005 um ein Jahr. Eigentlich, um die Agenda 2010 zu retten. Dieses Von-der-Fahne-gehen haben viele Wählerinnen und Wähler, selbst wenn nicht reflektiert und durchdacht, der SPD und ihrem Bundeskanzler und Parteisekretär Müntefering übelgenommen. Und dann machte die SPD-Führung Schröders Assistenten im Bundeskanzleramt, den ehemaligen Chef des Bundeskanzleramtes Steinmeier, auch noch zum Kanzlerkandidaten. Die SPD verlor dann zwischen 2005 und 2009 11,2 % der Zweitstimmen.

Wenn man im Jahre 2018 eine Analyse mit dem anspruchsvollen Titel „Aus Fehlern lernen“ schreibt, dann kann man doch an diesen Vorgängen nicht vorbeigehen!

Was übrigens vor 1998 war, interessiert in dieser hier untersuchten Wahlanalyse nicht. Klar, man kann nicht verlangen, dass Wahlanalytiker ein halbes Jahrhundert voll im Blick haben. Aber bei einem solchen Thema muss man dann, wenn man richtige Empfehlungen abgeben will, wenigstens ein bisschen über den eigenen Horizont hinwegblicken.

- An einer Reihe von Abbildungen, namentlich 11, 12 und 13, wird sichtbar, dass der Absturz der Sympathie für die SPD nicht erst in den letzten vier Jahren stattfand.

Die Kurven für den Verlauf der Wirtschaftskompetenz, der arbeitsmarktpolitischen Kompetenz und der Kompetenz für die Zukunftsfragen sind durchgehend zwischen 2002 und 2013 abgestürzt.

- Die SPD hat ihre friedenspolitische Kompetenz aufgegeben – die Analytiker blenden das aus.

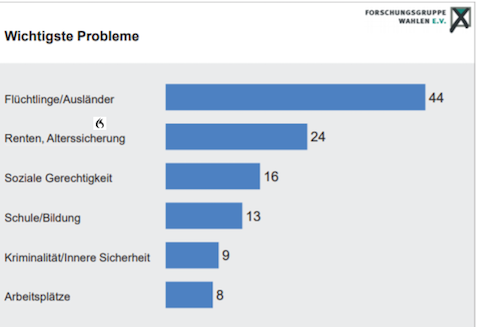

Abbildung 6 der Analyse gibt eine Grafik der Forschungsgruppe Wahlen wieder. Sie ist überschrieben mit „Wichtigste Probleme“. Es mag ja sein, dass die Sorge der Menschen um den Frieden und die Angst vor einem kriegerischen Konflikt mit Russland bei einer Umfrage nicht zum Tragen kommt. Kann aber auch sein, dass danach gar nicht gefragt worden ist.

Wie auch immer – wenn man eine Profilplanung und Themen- und Konfliktplanung für den nächsten Wahlkampf machen will, dann darf man an diesem Thema nicht vorbeigehen. Auch wenn man die Gründe des Niedergangs seit 1980 oder 1972 oder meinetwegen auch erst seit 1998 analysieren will, dann kann man doch an der Außenpolitik nicht vorbeigehen. Die Friedenspolitik war sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal der SPD. Sie hat dieses zerstört. Das Thema wäre für eine Wahlanalyse wichtig, wenn sie die Gegenwart und Zukunft mitbestimmen sollte. Denn das, was der sozialdemokratische Außenminister Heiko Maas zur Zeit macht, kommt einer Fortsetzung des radikalen Ruins eines wichtigen thematischen Profils der SPD gleich.

- Die Wahlanalytiker bieten der SPD-Führung wie sooft üblich die Krücke an, die SPD habe ihre Erfolge schlecht verkauft. Sie tun dies beim Thema Mindestlohn. Siehe hier auf Seite 19:

„Selbst das Thema Mindestlohn konnte der SPD nicht eindeutig zugeordnet werden, ein Problem, welches die SPD als kleinerer Koalitionspartner besonders hart trifft: Sie wurde für wenig populäre Dinge in Mithaftung genommen, war aber auch bei der Durchsetzung populärer Dinge immer nur mit dabei.“

Es ist richtig, dass man als kleinerer Koalitionspartner Schwierigkeiten hat, seine Politik gut zu verkaufen. Aber erstens gilt im konkreten Fall auch, dass der durchgesetzte Mindestlohn große Schwächen hat und außerdem die Kenner sehr genau wissen, wie lange die SPD gebraucht hat, diese Reform durchzusetzen und dass sie dies eben nicht getan hat, als sie noch die Kanzlerschaft innehatte. Also an der Verkaufe alleine liegt das nicht. Zweitens kann man sich auch als Juniorpartner anders positionieren. Man muss dann allerdings den Mut haben, in offensive Auseinandersetzungen mit dem größeren Partner einzutreten. Dafür, dass das geht, gibt es gute Belege in der früheren großen Koalition von 1966-1969.

In diesem Zusammenhang ist auch noch an die Verantwortung für die Umgestaltung der Altersvorsorge zu erinnern. Auch wenn man sich sehr gut verkauft, kann man aus dem, was gerade die neue SPD-Vorsitzende und frühere Arbeitsministerin Nahles mit der Rentenversicherung angestellt hat, keine Erfolgsgeschichte machen.

- Interessant ist, wie die Wahlanalytiker mit der Notwendigkeit umgehen, eine Regierungsoption, eine Option für eine Kanzlermehrheit darzustellen: Hasenfüßig.

Ich zitiere von Seite 30 der Wahlanalyse:

Lediglich 33 Prozent der Befragten bewerteten eine Koalition von SPD und Linkspartei positiv. Rot-rot-grün wurde mit 61 Prozent noch deutlicher abgelehnt. Eine Koalition ins Spiel zu bringen, die vom Wahlvolk nicht gewollt wird, ist häufig der direkte Pfad in die Niederlage. …

Das bezog sich auf die Landtagswahl im Saarland. Und weiter zur Bundeskonstellation:

Nach wie vor gilt, dass eine rot-rot-grüne Koalition im Bund auf mehr Ablehnung als Zustimmung stößt (siehe Abbildung 26). Das Dilemma für die SPD: Einserseits ist sie gut beraten, das Vorhaben nicht explizit anzukündigen, andererseits muss sie eine realistische Machtperspektive aufzeigen.

Die entscheidende Passage ist von mir gefettet. Sie zeigt, wie schlecht die SPD von solchen Analytikern beraten ist. Denn wenn eines sicher ist: ohne ein klares Bekenntnis und eine strategische Öffentlichkeitsarbeit zugunsten einer „realistischen Machtperspektive“ wird sich das Meinungsbild nicht ändern.

Im Laufe meines politischen Lebens, auch als Wahlkampfberater und Wahlkampfmacher, hatten wir häufig Situationen, bei denen es für die eigene Position keine Mehrheit gab. Dann haben wir darum gekämpft und haben die Mehrheit erobert. Ein gutes Beispiel dafür ist die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. Dafür gab es 1968, als die SPD auf ihrem Nürnberger Parteitag in einer harten Auseinandersetzung sich zu diesem notwendigen Schritt bekannte, keine Mehrheit. Ohne die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze wäre die gesamte Ostpolitik aber nicht möglich gewesen. Keine Verständigung mit Tschechien, keine Verständigung mit Polen, keine Verständigung mit der Sowjetunion.

Wie kann man nur so hasenfüßige Analysen machen! Analysen ohne Zukunftsperspektiven. Und das schreiben die Analytiker ja selbst auch noch auf! Von einem Dilemma zu reden, macht doch keinen Sinn. Da muss man von solchen Analytikern erwarten, dass sie wenigstens andeuten, dass man eine solche Konfliktsituation auflösen kann, zum Beispiel durch ein offensives Bekenntnis zu Rot-Rot-Grün. Offensichtlich haben die Analytiker Angst vor dem Rausschmiss durch die von den Seeheimern bestimmte Vorstandsverwaltung der SPD.

- Zum Schluss prüfe ich einfach nochmal durch, ob in der Analyse der fünf Analytiker bei den wichtigsten Themen der Vergangenheit und Gegenwart – mit Blick auf die Zukunft – beachtet worden ist, was es heißen würde, aus Fehlern zu lernen:

- Fehler Kosovo-Krieg und andere Beteiligungen an kriegerischen Einsätzen: lernen nicht empfohlen

- Fehler Riester-Rente und Teilprivatisierung der Altersvorsorge: lernen nicht empfohlen

- Fehler Agenda 2010 und Hartz IV: da war nur falsch, dass diese sogenannte Reform kommunikativ angeblich nicht richtig begleitet worden war.

- Fehler kein Frieden mit Russland: lernen nicht empfohlen.

- Fehler Putin-Bashing. Lernen nicht empfohlen

- Fehler Ostpolitik vernachlässigt und aufgegeben. Lernen nur insoweit empfohlen, als der Begriff besetzt werden soll

- Fehler NATO-Osterweiterung und Aufgabe der friedenspolitischen Kompetenz: lernen nicht empfohlen

- Fehler keine Distanz zu USA und ihrem imperialen Gehabe. Nichts Entscheidendes empfohlen

- Fehler mangelhafter Umgang mit der Medienbarriere. Fehler nicht gesehen, nichts empfohlen.

- Es folgen die Seiten 106 und 107 der Wahlanalyse:

„Zum guten Schluss

Schlussfolgerungen

Es liegen viele Herausforderungen vor der Parteiführung. Sie ernsthaft und konzentriert anzugehen, wird ein Kraftakt, den die Parteiführung nicht alleine wird stemmen können. Alle Mitglieder auf allen Ebenen müssen ihren Beitrag dazu leisten. Manche der Vorschläge werden leicht zu realisieren sein, andere werden auf Widerstände stoßen. Parteiführung und Parteivorstand dürfen Kritik nicht ignorieren, und doch sind sie gefordert, mutig voranzugehen. Es muss klar sein: Nach der Wahl ist vor dem Wahlkampf. Die Vorbereitung einer erfolgreichen Wahlkampagne beginnt am Tag Eins nach der gerade stattgefundenen Wahl.

— Verkrustungen aufbrechen

Das Denken in Lagern und Flügeln, in Parlamentarische Linke und Seeheimer, in Netzwerker, Refos und Stamokap ist eine Sichtweise von gestern. Dahinter steckt ein Politikverständnis, das außerhalb der Partei niemand mehr versteht und das nicht mehr vermittelbar ist. Der Respekt im internen Umgang, auch in der Auseinandersetzung, muss sich von einer Leerformel zu einer gelebten Selbstverständlichkeit entwickeln.

Die kollektive Verantwortungslosigkeit, die die letzten Jahre geprägt hat, muss ein Ende finden. Deshalb muss die Führungsspitze in Präsidium und Parteivorstand verschlankt und Verantwortung neu definiert und zugeschrieben werden. Klar muss aber auch sein: Jeder Genosse, jede Genossin – vom einfachen Mitglied bis hinauf zum Präsidiumsmitglied – trägt Verantwortung für den Zustand der Partei, im Guten wie im Schlechten.

Das Willy-Brandt-Haus braucht einen komplett neuen Zuschnitt. Es muss zuallererst in der Lage sein, Kampagnen zu organisieren, nicht Jubiläen, Podiumsdiskussionen und Preisverleihungen. Diesem Ziel ist alles andere unterzuordnen. Dazu gehört eine Politik der flachen Hierarchien, der offenen Türen, der Weitergabe von Wissen und der vertrauensvollen Kommunikation. Dafür muss die Parteizentrale in ein kommunikatives Kraftzentrum umgerüstet werden, falls nötig inklusive gebäudetechnischer Umbauten.

In den Arbeitsbereichen der Parteizentrale müssen Personalentwicklung, Personalaufbau und Qualifizierung der Beschäftigten und Führungskräfte vorangetrieben werden. Maßnahmen für ein strukturiertes Ein- und Aussteigen neuer MitarbeiterInnen muss festgeschrieben werden.

Die Parteischule sollte modifiziert, die Kooperation mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und den Bildungsträgern der Landesparteien intensiviert werden. Neue Ortsvereins- und Unterbezirksvorsitzende sollten Qualifizierungsangebote erhalten, ebenso wie KandidatInnen der Landtage, des Bundestages und des Europäischen Parlaments – und zwar frühzeitig und verpflichtend. MandatsträgerInnen erfahren auf Wunsch Coaching und Begleitung bei der Parlamentsarbeit.

Das Kompetenzgerangel unter den verschiedenen Kraftzentren im WBH muss ein Ende haben. Eine kampagnenfähige Partei braucht ein strategisches Zentrum. Ein Zentrum, das eingespielt und divers besetzt ist.

Der Prozess der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur muss neu geklärt werden. Der Personalvorschlag muss von der Parteiführung gemacht werden, bei mehreren KandidatInnen muss die Entscheidung von den Mitgliedern getroffen werden.

Sollten mehrere KandidatInnen im Rennen sein, müssen sie an der Kampagnenentwicklung beteiligt werden, die Wahlkampfleitung muss Prokura haben, unterschiedliche Kampagnen entwickeln zu können.

— Neue Kommunikationsstrategie

Unabdingbar ist die (Wieder-)Entdeckung einer strategischen Kommunikation. Dazu gehört ein/e profilierte/r KommunikationschefIn, der durchdeklinierte Einsatz von Begriffen, Sprache und Bildern. Das Agenda-Setting und Framing muss unabhängig von Wahlkampagnen zum Alltagsgeschäft werden. Dazu gehört eine konsequent auf 360 Grad ausgerichtete Kommunikationsstruktur. Das Nebeneinander von Presse, Social-Media, Targeting, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und analoger Kommunikation muss beendet werden. Das WBH muss rund um die Uhr kommunikationsfähig sein. Dazu gehört auch eine substanziell ausgestattete Social-Media-Task-Force.

— Den pragmatischen Mittelweg verlassen

Die SPD muss sich wieder eine Haltung zulegen und daraus Politik ableiten. Sie muss sich in den wesentlichen Fragen der Zeit wieder ein Profil erarbeiten. Die SPD wird, kann und muss es nicht allen WählerInnen und auch nicht allen GenossInnen Recht machen. Keine Haltung erkennbar werden zu lassen, um niemanden zu verschrecken, führt dazu, am Ende alle zu verlieren.

— Koordination Bund – Länder – Kommunen

Trotz der dramatischen Niederlage hat die SPD in vielen Kommunen, Ländern und im Bund eine Gestaltungsmacht. Die Möglichkeiten aus der Regierungsbeteiligung müssen enger koordiniert und sichtbarer genutzt werden.

— Allianzen pflegen

Die SPD muss wieder Bündnisse suchen, auch neue Bündnispartner. Wenn die SPD für Kampagnen prominente UnterstützerInnen sucht, muss sie den Kontakt langfristiger und ernsthafter pflegen als bisher. Auch neue Kooperationen mit der Zivilgesellschaft sind zwingend erforderlich: Das gilt flächendeckend, aber besonders für die Regionen, in denen die SPD strukturell gar nicht mehr in der Lage ist, sich als kümmernder Ansprechpartner zu präsentieren.

Auch innerhalb der Partei braucht es neue Bündnisse, besonders für die Landesverbände, die deutliche strukturelle Probleme aufweisen. Helfen kann der Aufbau einer permanenten Campaign-Gruppe. Enthusiastische und erfahrene Leute, die bereits Monate vor der Wahl in die Landesverbände entsendet werden, um diese (wieder) kampagnenfähig zu machen.

— Probleme konkret lösen

Das Lösen von lebensnahen Problemen muss einen höheren Stellenwert bekommen. Das setzt einen wacheren, schnelleren und auch unkonventionelleren Politikstil voraus. Die SPD wird nur Vertrauen und Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, wenn sie auf konkrete Herausforderungen konkrete Lösungen anbieten kann, wenn sie einen brennenden Ehrgeiz entwickelt, auf sich abzeichnende Mängel und Engpässe früher, schneller und effizienter zu reagieren.

Eines kann man abschließend festhalten. Wenn sich die SPD-Führung auf solchen Analysen abstützt, dann wird sie den weiteren Absturz nicht verhindern können und nicht aus dem 20-%-Ghetto herauskommen.