NachDenkSeiten – Die kritische Website

Titel: Der neoliberale Angriff auf das Gesundheitssystem

Datum: 26. Oktober 2015 um 9:38 Uhr

Rubrik: Gesundheitspolitik, Interviews, Markt und Staat, Strategien der Meinungsmache

Verantwortlich: Redaktion

Die Missstände im Gesundheitssystem nehmen beständig zu. Arztpraxen sind überreguliert. Immer weniger darf verordnet werden. Immer mehr gute Ärzte kehren dem System den Rücken, „privatisieren“ sich und geben ihre Kassenzulassung zurück. Man spricht über Zielpauschalen und Leistungskennziffern, über eine Kostenexplosion und anderes. Doch trotz aller Verlautbarungen, die ständig neue Qualitätssteigerungen versprechen, sind die Patienten in aller Regel immer weniger und schlechter versorgt – und zahlen zudem immer höhere Krankenkassenbeiträge sowie privat noch dazu. Der Neoliberalismus zerstört inzwischen nicht nur das Bildungs- und Sozial-, sondern auch das Gesundheitssystem. Seine Profitgier kaschiert er dabei mittels immer neuer Ideologeme, die uns weismachen, beim heimlichen Raubbau an der öffentlichen Daseinsvorsorge ginge es de facto um uns. Wie aber gelingt das? Und warum verschlimmert sich die Situation immer mehr? Zu diesen Fragen sprach Jens Wernicke mit der Ökonomin Mascha Madörin, die seit Jahren hierzu forscht.

Frau Madörin, in verschiedenen Publikationen haben Sie darauf hingewiesen, dass aktuelle gesellschaftliche Prozesse auch zu einer massiven Ökonomisierung im Gesundheitswesen führen, die alles andere als gesundheitsförderlich ist. Inwiefern gibt es hier ein Problem – und woran genau machen Sie dies fest?

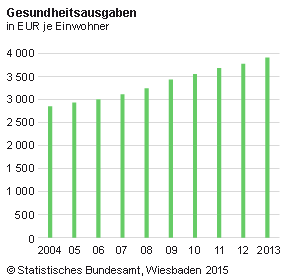

Die Gesundheitskosten sind seit Jahrzehnten in westeuropäischen Ländern, so auch in der Schweiz und in Deutschland, stärker gewachsen als das Bruttoinlandprodukt. Die Tendenzen waren in allen westeuropäischen Ländern ziemlich gleich, unabhängig davon, wie privat oder öffentlich das Gesundheitswesen organisiert ist oder war.

Der einzige Unterschied zu dieser Tendenz lag bei der Höhe der Kosten des Gesundheitswesens: Je staatlicher das Gesundheitswesen organisiert ist, desto tiefer seine Kosten im Vergleich zum Bruttoinlandprodukt. Das Wachstum der Gesundheitskosten verlief dennoch in den verschiedenen Ländern parallel. Diese Parallelität verlangt eine andere ökonomische Erklärung als beispielsweise die Tatsache, dass in den USA die Behandlungen von Lungenerkrankungen x-mal teurer sind als in Frankreich und trotzdem keine besseren Behandlungsresultate zeitigen. Zusätzlich zur Frage der Vor- und Nachteile von Privat oder Staat geht es also auch um die Frage: Warum steigen die Kosten allerorts?

Trotz dieser allgemeinen Tendenz, die auch für zahlreiche Länder ausserhalb Westeuropas und also unabhängig von Organisationsform etc. festgestellt wurde, begannen neoliberale Ökonomen diese Frage damit zu beantworten, dass das Gesundheitswesen deshalb immer teurer werde, weil es falsch geregelt und nicht effizient sei. Es müsse daher anders organisiert und gesteuert werden: Durch mehr marktförmige Anreize und Entscheidungsprozesse und durch Privatisierung. Das ist auch das Mantra der Berichte der OECD zum schweizerischen Gesundheitswesen bis heute. In diesen Berichten wird dem Gesundheitswesen jeweils im Vergleich zu den Kosten eine hohe Leistungsfähigkeit bescheinigt. Am Schluss folgt dann jedoch stets dieselbe Empfehlung: Mehr Privatisierung, mehr Markt, mehr Wettbewerb. Das Absurde an dieser Argumentation ist, dass ausgerechnet das Gesundheitswesen, das am stärksten nach diesen Rezepten funktioniert, dasjenige der USA nämlich, am teuersten ist und auch die grösste jährliche Kostensteigerung seit den 1980er Jahren aufweist.

Ich habe mir in meiner Studie [PDF – 962 KB] für das Institut für Pflege in Winterthur deshalb als Einstieg die Frage gestellt: Mit welchen ökonomischen Argumenten wird eigentlich begründet, dass das Gesundheitswesen zu teuer sei? Historisch gesehen hat der Ausgabenanteil für Nahrungsmittel abgenommen und für Industriegüter zugenommen. Per se ist es also kein Problem, wenn nun die Gesundheitskosten stärker steigen als die Ausgaben für Industriegüter oder auch als das Bruttoinlandprodukt. Es kann als Resultat wachsenden Wohlstandes, interpretiert werden. Was also sind die ökonomischen Argumente für das «zu teuer»?

In der Mainstream-Gesundheitsökonomie gibt es auf diese Frage nur eine Antwort: Aus ihrer Sicht liegt das Problem weniger bei der Höhe der Gesundheitsausgaben an sich, sondern beim hohen Anteil der Finanzierung des Gesundheitswesens durch Sozialversicherungen. Durch das Fehlen von Marktmechanismen, welche die Preise, das Angebot und die Nachfrage steuern, sind aus ihrer Sicht im Gesundheitswesen vermeintliche Ineffizienzen entstanden, die zu einem überproportionalen Kostenwachstum geführt haben. Die Sozialversicherungen schaffen falsche Anreize sowohl für die Ärztinnen und Ärzte als auch Patienten – so die herrschende Ideologie.

Wie, so habe ich mich in einem weiteren Schritt gefragt, können Veränderungen der Steuerung der Finanzströme zu mehr Markt und adäquateren Anreizen führen? Ich bin der Geschichte der Fallpauschalen, ihrer Erfindung und Anwendung in Krankenhäusern, nachgegangen. Resultat: Marktmechanismen wurden tatsächlich gar nicht eingeführt, aus dem einfachen Grund, weil sie nicht eingeführt werden können. Denn es gibt weder – ausser etwa hinsichtlich Medikamenten oder Verbandsmaterialen – Produkte noch auf Märkten entstandene Preise. Daher können Markttheorien, wirtschaftstheoretisch gesehen, gar nicht adäquat auf das Gesundheitswesen angewendet werden. Statt mit einem real marktförmig organisierten Steuerungssystem sind wir nun inzwischen mit einem seltsam gesteuerten Gesundheitssystem konfrontiert, das sehr viel mehr Ähnlichkeiten mit einer zentralstaatlichen Planung à la DDR hat als mit einem Markt. Und das Ganze ist hochgradig dysfunktional.

Wie bewerten Sie es, dass mit der Rede vom „freien Markt“ hantiert und gerechtfertigt und privatisiert wird, es sich hierbei jedoch augenscheinlich nur um Rechtfertigungen und Scheinargumente handelt? Ist die herrschende ökonomische Theorie hier wohl ggf. nur „ideologische Rechtfertigung“ für etwas, das David Harvey als „Akkumulation durch Enteignung“ skizziert – der Begründungszusammenhang also, mit dem die Macht die Durchsetzung ihrer Interessen „flankiert“?

Mir ist nicht klar, ob es sich bei den Argumenten für Fallpauschalen sozusagen um eine PR-Aktion handelte, die der Überzeugung von Politikerinnen und Politikern und der breiten Öffentlichkeit gedient hat. Ich nehme an, die «Experten» und die wichtigsten Akteure waren selbst überzeugt, ich weiss es aber nicht. Es stellt sich dann ja auch die Frage, wieso die Politikerinnen und Politiker von rechts bis ziemlich links und grün das Ganze geglaubt haben. Aber ich weiss es nicht wirklich. Ich habe mich in meiner Studie vorwiegend mit der wirtschaftspolitischen Argumentation für die Einführung von Fallpauschalen in Spitälern und ähnlichen Regulierungen im ambulanten Sektor befasst. Aufgrund meiner Erfahrungen in der Schweiz finde ich es wichtig, diese Argumente aus wirtschaftstheoretischer Sicht zu kritisieren, gerade weil ja scheinbar ökonomische Argumente herbeigezogen werden, um sie zu begründen. Bei näherem Hinsehen entpuppen sich diese Argumente jedoch als unglaublich inkohärent. Eine Sache sind die Auswirkungen dieser Politik und die Interessen dahinter, eine andere die wirtschaftstheoretische und -politische Begründungen dieser Politik. Mich hat letzteres interessiert, nicht zuletzt deshalb, weil dies der Auftrag meiner Studie war.

Vergessen wir nicht, dass Neoliberalismus sich immer als gesellschaftspolitische Gegenvision zum Sozialismus verstanden hat. Unter den neoliberalen Ökonomen finden sich etliche Überzeugungstäter. Ich denke, wir müssen auch zwischen Interessen und vermeintlichen Interessen unterscheiden, einfach deshalb, weil auch die Wirtschaftselite und ihre Politiker heute Politiken verfolgen und umsetzen, deren Auswirkungen sie völlig fehleinschätzen. Wir geraten zunehmend in soziale und ökonomische Krise dieser neoliberalen Projekte. Was das Gesundheitswesen anbelangt so erweist sich der Umbau zunehmend als Debakel. Es geht dabei vor allem um Reorganisationen der Arbeits- und ärztlichen Entscheidungsprozesse, die durch die neuen Abrechnungssysteme erzwungen werden. Sie führen zu mehr Ineffizienzen, nicht zu weniger und die Kosten steigen trotzdem weiter.

Und welche Entwicklungen zeitigt dieser Diskurs im Gesundheitswesen und für die Patienten denn konkret?

Aus der Sicht des schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit ist die medizinische Versorgung der Bevölkerung befriedigend gewährleistet, die Steuerung der Finanzströme muss jedoch weiterhin verbessert werden um die Kosten in Schach zu halten. Zunehmend werden klammheimlich Rationierungsprinzipien eingeführt. Bei uns in der Schweiz entscheiden heute letztlich Krankenkassen, ob und wie lange Patienten in einer Rehabilitationsklinik therapiert werden und ob ein Patient sich ambulant oder stationär im Spital operieren lassen darf. Das war nicht immer so. Früher waren, auch vor Gericht, letztlich die Entscheide der Ärzte und Ärztinnen ausschlaggebend. Es geht also um die Frage, wer bei schwierigen Behandlungs-Entscheiden letztlich das Sagen hat: die Mediziner oder der Pseudomarkt.

Beim Schreiben meiner Studie war ich zeitweise schockiert und gleichzeitig fasziniert davon mit welchen abstrusen gesundheitspolitischen, volks- und betriebswirtschaftlichen Argumenten die neuen Regelungen eingeführt wurden. Und wie glatt dies alles über die politische Bühne ging, nur weil ein paar Ökonomen und Politiker behaupteten, so werde das Gesundheitswesen billiger oder dessen Kostenzuwachs mindestens eingedämmt. In der Schweiz wurden seit den 1990er Jahren keine Veränderungen der Gesetze zum Gesundheitswesen mehr ohne große Versprechen verabschiedet, damit würde das Gesundheitswesen effizienter und billiger oder mindestens nicht mehr teurer werden. Diese Spar-Versprechen konnten jedoch nie eingelöst werden, egal, was reformiert wurde und wer wofür war. Das Kostenargument wurde sowohl von den Linken, der politischen Mitte als auch der Rechten vorgebracht und die Berechnungen waren meistens ziemlich irreführend und widersprüchlich. Es gibt da ein demokratiepolitisches Problem, das mich ratlos macht. Die Argumente, «es senkt die Ausgaben des Staates», «es ist zu teuer» oder «es schadet der Wirtschaft», funktionieren bei uns bei Abstimmungen immer. Jedenfalls dann wenn es um Regulierungen und nicht um die Schliessung von konkreten Spitälern geht. Die Argumente werden vor allem dann geglaubt, wenn sie von gestandenen Männern der Wirtschafts- und Politikereliten vorgebracht werden.

Die Frage bleibt aber doch: Weshalb diese Tendenz von steigenden Kosten über Jahrzehnte hinweg?

Nun, die plausibelste Erklärung dafür lautet schlicht: Weil man zwar immer schneller Autos produzieren, nicht jedoch immer schneller pflegen oder medizinisch behandeln kann. Stellen Sie sich vor, in Deutschland gäbe es nur Autofabriken und Spitäler. Technischer Fortschritt führt periodisch dazu, dass mehr Autos mit demselben Arbeitsaufwand produziert werden können; das heisst, die Produktionskosten pro Auto sinken. Die Arbeitsproduktivität steigt also, und die Löhne steigen, falls die Gewerkschaften dies durchsetzen können, ebenfalls. Die Autos werden unter dem Druck des Wettbewerbs billiger. Die Profite nehmen weiterhin zu, die Umsätze wachsen. Meistens haben sich – früher jedenfalls – mit einer Zeitverzögerung auch die Löhne der Spitalangestellten den steigenden Industrielöhnen angepasst. Alle, die Angestellten von Autofabriken als auch von Spitälern, müssen nun weniger lange erwerbsarbeiten, um sich ein Auto leisten zu können. Sie verdienen mehr und Autos sind billiger geworden. Der Lebensstandard steigt. Da aber die Löhne in Spitälern einen hohen Anteil der Spitalkosten ausmachen, steigen die Spitalkosten entsprechend an, weil es nicht möglich ist, Behandlungszeiten so zu verkürzen wie dies bei den Produktionszeiten von Autos möglich ist. Die Behandlungen in Spitälern werden also vergleichsweise teurer, Autos jedoch billiger. Kurzum: Die in Geld gerechnete steigende Arbeitsproduktivität im Industriesektor und in Teilen des Dienstleistungssektors ist der Hauptgrund für die notorische Kostensteigerung im Gesundheitswesen. Es geht dabei im Kern um die Veränderung von Preisrelationen und eben nicht um übermässige Kostensteigerungen im Gesundheitswesen. Ähnliche Gesetzmässigkeiten gelten auch für das Bildungssystem [PDF – 6.5 MB].

Dennoch wird der Mythos der Gefahr steigender Gesundheitskosten seit Jahrzehnten und bis heute hochoffiziell gepflegt und reproduziert. Eine regelrechte Propagandamaschinerie ist hier am Werk. In der Schweiz haben beispielsweise erst kürzlich Experten und die entsprechend Zuständigen in den Bundesämtern eine Reihe von Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt. Darunter gibt es beispielsweise einen Indikator, der sich aus den Kosten des Gesundheitswesens in Prozenten des Bruttoinlandsproduktes zusammensetzt. Bürgernah wird auch gleich anschaulich dargestellt, welche Entwicklungen als positiv – Pfeil nach oben – respektive als negativ – Pfeil nach unten – einzuschätzen sind. Der Pfeil zeigt nach unten, wenn der Indikator zunimmt, die Gesundheitskosten also stärker steigen als das Bruttoinlandsprodukt, und er zeigt nach oben, wenn der Indikator sinkt. Tatsächlich müsste es umgekehrt sein! Ein sinkender Indikator müsste ein Grund sein, sich über die Nachhaltigkeit des Gesundheitswesens ernsthafte Sorgen zu machen. Man müsste nämlich vermuten, dass die Löhne im Gesundheitswesen gesunken sind respektive die Leistungen für Kranke abgenommen haben…

Es wird also, ja, wie wollen wir es nennen, regelrechte Ideologie [PDF – 1.5 MB] produziert, die sich in den Köpfen und Herzen der Menschen verfängt und dann dazu beiträgt, dass sie eine Politik, die wider ihre eigenen Interessen gerichtet ist, mittragen, hat man sie doch von deren vermeintlicher Richtigkeit überzeugt?

Ja. Das grosse politische Problem bei der Gesundheitspolitik ist, dass schon längst in aller Köpfen und Herzen die Vorstellung existiert, das Gesundheitswesen werde vor allem wegen Korruption, mangelnder Effizienz und der Machenschaften der Pharmaindustrie immer teurer. Das ist aber nur begrenzt der Fall. Es wird vorwiegend wegen des oben genannten ökonomischen Mechanismus teurer. Und es wird schlechter, weil die Regelungen schlecht sind und tendenziell immer schlechter werden.

So wie heute in den Krankenhäusern sollte ein Gesundheitswesen nicht reguliert sein. Das führt zu einer Abfertigungsökonomie, ähnlich wie auf Flughäfen, und nicht zu einer Care Ökonomie, die den Namen verdient und die im Gesundheitswesen angebracht ist.

Könnten Sie zu den Problemen der aktuell vorhandenen „Steuerung“, die ja wohl immer weiter ausgebaut wird, und deren Probleme bitte noch etwas ausführen? Was wir da wie „fehlgesteuert“ und hat welche Wirkung auf wen?

Zuerst will ich betonen, dass die Organisation und Steuerung des Gesundheitswesens ausserordentlich komplex und damit kompliziert ist. Das Management eines Pharmakonzerns in der Grösse von Novartis – einem der weltweit grössten Pharmamultis – ist dagegen vergleichsweise simpel. Wir brauchen dringend eine öffentliche Debatte darüber, was eine einigermassen vernünftige und menschenfreundliche gesellschaftliche Organisation des Gesundheitswesens im Unterschied zu heute sein kann. Ich glaube nicht, dass das klar ist. Ein wesentliches Kriterium müsste sein, die materiellen Spielräume für gute medizinische Behandlungen und eine gute Pflege zu gewährleisten. Aber was heisst das genau?

Vor allem wohl, dass mehr Effizienz, so wie sie heute berechnet wird, nicht notwendigerweise mehr «Kundenfreundlichkeit» heißt. Ganz im Gegenteil. Eines Tages, als ich meine 95-jährige Mutter im Pflegeheim besuchte, erzählte sie mir, sie sei am Tag zuvor abgespritzt worden. Ich fragte sie, ob sie «duschen» meine. Sie sagte: «Ja, klar, ‚duschen’, aber sie haben mich richtiggehend abgespritzt». Es gibt hier aus ökonomischer Sicht zwei Probleme: Es gibt erstens bei der Leistungsdefinition keinen Unterschied zwischen duschen und abspritzen. Und zweitens spielt es beim bürokratisch festgelegten «Preis» des Duschens, den die Krankenkassen bezahlen müssen, überhaupt keine Rolle, ob das Duschen meiner Mutter gut getan hat oder nicht. Das widerspricht den Voraussetzungen der Markttheorie.

Für das Pflegeheim ist die Arbeit des Pflegepersonals daher dann effizient, wenn möglichst wenig Zeit für das Duschen verwendet wird, weil die Krankenversicherungen für diese Leistung einen festen also pauschalierten Zeitaufwand verrechnen. Wenn das eine Pflegeheim für das Duschen von drei Personen den gleichen Zeitaufwand braucht wie ein zweites Pflegeheim für das Duschen von zwei Personen, dann ist das erste Pflegeheim einfach sehr viel effizienter. Es wird daher mit Dusch- alias Abspritzarbeit 50 Prozent mehr verdienen als das zweite Pflegeheim.

Meine Mutter fühlte sich jedoch aggressiv behandelt und zeigte sich noch einen Tag später verschreckt ob dieser Abspritzung. Für sie war der «Nutzen» – eine zentrale Kategorie der Markttheorie – des Abspritzens gleich null oder sogar negativ. Die Effizienz berechnet als Nutzen im Verhältnis zum Aufwand dieser Abspritz-Leistung war somit null oder negativ aus ihrer Sicht. Aus Sicht des Abrechnungssystems hingegen hat sie eine Leistung erhalten, die zum Standard einer guten Pflege gehört. Um diesen Widerspruch geht es im Kern: Vieles, das sich als effizient und als wünschenswerte Leistung ausgibt, droht zum blanken Gegenteil zu verkommen: zu inhumaner Behandlung..

Das Allerweltswort «Effizienz» blockiert dabei mehr und mehr das Nachdenken über die unterschiedlichen Definitionen von wirtschaftlicher Effizienz und Leistung, wie sie im Verlauf der Zeit im Gesundheitswesen relevant und institutionell abgesichert waren.

Und es gibt eine zweite Frage bei der Duschgeschichte meiner Mutter: War es einfach die schlecht gelaunte oder unsensible Pflegeperson, die meine Mutter achtlos abgespritzt hat, oder liegt es daran, dass sie vor lauter Zeitknappheit einfach nicht die Möglichkeit hatte, mit mehr Sorgfalt eine Greisin mit empfindlicher Haut zu duschen? Das hängt nicht zuletzt davon ab, wie viel Arbeitszeit fürs Duschen vorgesehen ist und welches berufliche Können beim Duschen von gebrechlichen Menschen vorausgesetzt wird. Davon hängen die von den Krankenkassen berechneten Entschädigungsansätze ab. Diese sind eindeutig zu tief. In der Schweiz stehen Pflegeheime und steht die ambulante Pflege unter einem enormen Zeitdruck. Gleichzeitig werden immer mehr Tätigkeiten als Grundpflege und nicht als die besser bezahlte medizinische Pflege eingestuft. Oder was noch schlimmer ist: Sie werden sogar als Nichtpflege kategorisiert und deshalb von der Sozialversicherung nicht bezahlt. Meines Erachtens ist hier ganz generell zu wenig Zeit vorgesehen für die Pflege und vor allem Langzeitpflege.

Dazu kommt, dass mit diesem Abgeltungssystem festgelegt ist, was das Pflegepersonal tun muss respektive darf, wenn die Versicherung bezahlen soll. Geht es einem Kranken also schlecht, kann man nicht einfach mehr Zeit für ihn verwenden. Das wird sehr schnell zu einem finanziellen Problem für das Pflegeheim, das Spital oder die ambulante Pflege.

Und tendenziell verschlechtert sich auch der sogenannte Skillmix, also die Mischung zwischen Fachpflegepersonal und angelerntem Pflege- oder Hilfspersonal sowohl in Pflegeheimen als auch in Spitälern. Das hilft, die Lohnkosten zu senken, aber nicht, die Pflegequalität aufrecht zu erhalten.

Übrigens: In Deutschland sind die Zeiten für sogenannte Pflegehandlungen meistens noch kürzer berechnet als in der Schweiz. Und in den Spitälern ist der Skillmix noch problematischer als in der Schweiz…

Letztlich geht es um den Unterschied zwischen der ökonomischen Zeit- und Geldlogik einer Abfertigungs- und einer Sorgeökonomie im Gesundheitswesen. Wir haben noch zu wenig und nicht genau genug darüber nachgedacht. Mein Hauptargument gegen die gegenwärtig dysfunktionalen Steuerungen des Gesundheitswesens ist nicht primär ein ethisches oder kapitalismuskritisches. Nicht dass ich solche Argumente nicht wichtig und relevant fände. Aber ich habe mich bei meinen Überlegungen zum einen auf die wirtschaftstheoretischen Inkohärenzen der gängigen gesundheitsökonomischen Argumente konzentriert und auf die andere ökonomische Logik der Arbeit im Gesundheitswesen. Letztere erfordert neue wirtschaftstheoretische Überlegungen.

Noch ein letztes Wort?

Ja. Inzwischen hat sich der Diskurs pro Ökonomisierung verschoben und ist das Effizienzargument etwas in den Hintergrund gerückt. Ein anderes Argument droht nun überhand zu nehmen: Die Kosten des Gesundheitswesens steigen zu sehr wegen zu vieler Leistungen, also weil a) die Leute zu viel Behandlung und Pflege wollten und zu ungesund lebten, und b) weil die «Überalterung» der Bevölkerung zu einer Kostenexplosion im Gesundheitswesen führe. Prävention und Rationierung der Behandlung für problematische Kranke ist angesagt. Aus der Sicht der Gesundheitskosten sind die letzten ein-zwei Lebensjahre der Menschen dabei am problematischsten weil am teuersten egal in welchem Alter sie sterben. Die neuen Regulierungen zu Palliative Care hinterlassen immer wieder den schalen Geschmack, dass nun mit Sterbenskranken zwar anders umgegangen werden soll, dass aber auch diese letzte Lebensphase kostenmässig in Grenzen gehalten werden soll, inklusive standardisiertem Leistungskatalog und Fragebogen zu Angst, Schmerzen und Gefühlen fürs Qualitätsmanagement. Es wird sogar festgelegt, in welchem Zeitraum ein Mensch im Hospiz spätestens sterben muss, sollen die Kosten des Aufenthalts versichert sein.

Wie bloss stoppen wir solche perverse Entwicklungen?

Was wäre denn Ihre Idee?

Ich sehe zwei Ebenen des Handlungsbedarfs: Es braucht erstens eine politische Bewegung gegen diese Art der gesellschaftlichen Organisation des Gesundheitswesens. Die Regierungen müssen einerseits daran gehindert werden, so weiter zu fahren wie bisher, und andererseits braucht es Initiativen, die neue Organisationsformen in Spitälern, Pflegeheimen, ambulanter Versorgung ausprobieren und weiterentwickeln. In Ansätzen gibt es das ja auch, wobei klare Forderungen in Sachen Gesundheitspolitik und Umbau des Gesundheitswesens fehlen. Zweitens finde ich es deshalb sehr wichtig, dass wir uns ernsthaft mit der Frage der adäquaten Steuerung respektive Regulierung des Gesundheitswesens im 21. Jahrhundert befassen. Da braucht es noch sehr viele Überlegungen und Kontroversen. Es gibt hier keine Traditionen im wirtschaftstheoretischen Denken, auch keine linken, welche dabei sehr hilfreich wären. Weil aber die Gesundheitswesen der westeuropäischen Länder sehr unterschiedlich organisiert sind respektive waren, wäre es interessant, die entsprechenden Erfahrungen als Ausgangspunkt für neue politökonomische Überlegungen genauer zu analysieren.

Ich bedanke mich für das Gespräch.

Mascha Madörin, 1946, Ökonomin lic.rer.pol., ist eine der wenigen Politökonominnen, die zu feministischer Wirtschaftstheorie und -politik forschen. Gegenwärtig arbeitet sie vor allem zu den Bereichen öffentliche Finanzen und der politischen und sozialen Ökonomie von Care und speziell mit der Ökonomisierung des Gesundheitswesens aus der Sicht der Pflege. Von 1976 bis 1980 lehrte Madörin an der Universität in Moçambique danach arbeitete sie während über Jahren bei Nichtregierungsorganisationen u.a. zu Themen wie Schuldenkrisen, Diktatorengelder, Geldwäscherei, Steuerhinterziehung und Kapitalflucht.

Weiterlesen:

- Studie: Mascha Madörin: „Ökonomisierung des Gesundheitswesens − Erkundungen aus der Sicht der Pflege“ [PDF – 962 KB]

- Artikel: Mascha Madörin: „Der Care-Sektor wird unterschätzt“

- Artikel: Mascha Madörin: „Es geht um mehr als Markt und Staat“

- Artikel: Mascha Madörin: „Das Trauma der alten Patriarchen“

- Artikel: Mascha Madörin: „Neoliberalismus und die Reorganisation der Care-Ökonomie“ [PDF – 430 KB]

- Tagungsdokumentation: BioSkop e.V.: „Ökonomien des Sterbens“ [PDF – 1.2 MB]

- Vortrag: attac: „Privatisierung und Ökonomisierung des Gesundheitswesens“

- Aufruf: attac: „Bündnis warnt vor weiterer Ökonomisierung im Gesundheitswesen“

- Vortrag: attac: „Ökonomisierung, Kommerzialisierung und Privatisierung des Gesundheitswesens“ [PPT-Datei]

- Artikel: Fabian Rehm: “Krankenhäuser zwischen Ökonomisierung und Privatisierung”

- Artikel: Giovanni Maio: „Gesundheitswesen: Ärztliche Hilfe als Geschäftsmodell?“

- Buch: attac: „Gesundheit ist (k)eine Ware“

Weitere Veröffentlichungen von Jens Wernicke finden Sie auf seiner Homepage jenswernicke.de. Dort können Sie auch eine automatische E-Mail-Benachrichtigung über neue Texte bestellen.

Hauptadresse: http://www.nachdenkseiten.de/

Artikel-Adresse: http://www.nachdenkseiten.de/?p=28081