Wohnst Du noch oder gehst Du schon die Wände hoch? Corona hat nicht wenigen das Daheimsein gründlich verleidet. Für andere wurde es zur Trutzburg gegen einen unsichtbaren Feind. Mit „Sein und Wohnen“ liefert Florian Rötzer den passenden Lesestoff zur unpässlichen Zeit. Sein philosophischer Streifzug durch die Jahrtausende offenbart viel Wissenswertes und manche Kuriosität zu einem bisher kaum beachteten Thema. Im Interview mit den NachDenkSeiten spricht er über Zufluchtsorte und Gefängnisse vor, in und nach der Pandemie, Schmutz als Wohlfühlfaktor und die neue Unbehaustheit im Zeichen von Cyber Cities und Überwachung. Mit dem Journalisten und Publizisten sprach Ralf Wurzbacher.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Podcast: Play in new window | Download

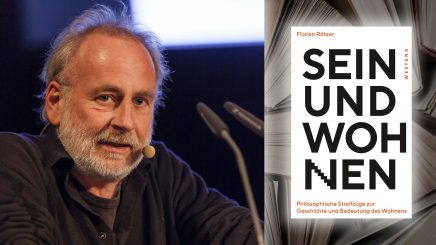

Zur Person: Florian Rötzer, Jahrgang 1953, ist freier Autor und Publizist mit dem Schwerpunkt Medientheorie und -ästhetik. Von 1996 bis bis 31. Dezember 2020 war er Chefredakteur des Online-Magazins Telepolis und Herausgeber der Telepolis-Buch- und -eBook-Reihe. Von ihm sind erschienen unter anderem „Die Telepolis. Urbanität im digitalen Zeitalter“ (1995), „Smart Cities im Cyberwar“ (2015) und aktuell im Westend-Verlag „Sein und Wohnen. Philosophische Streifzüge zur Geschichte und Bedeutung des Wohnens“.

Herr Rötzer, im eigenen Heim soll es ja nach Möglichkeit heimelig zugehen. Gilt das auch noch in Zeiten von Corona und inwieweit hat die Pandemie Ihr eigenes Gefühl oder Empfinden fürs „zu Hause sein“ verändert?

In Pandemiezeiten sollte das Heim eigentlich noch stärker zur Zuflucht werden. Aber wenn man gehalten ist, sich einzuschließen, Gäste nicht mehr einzulassen und auch der Zugang zur Öffentlichkeit vor der Haus- oder Wohnungstüre eingeschränkt wird, gerät das Heim zur Falle. Zumal wenn nun alle Tätigkeiten hier verrichtet werden müssen und alle fast immer da sind. Viele haben ihre Wohnungen neu wahrgenommen und erfahren, sie anders eingerichtet. Aber für viele wurde die Wohnung auch eng, vor allem für die vielen Singles, die sich oft nur in einem Raum eingesperrt sehen. Wir halten das vor allem deswegen aus, weil die Wohnungen und Häuser über die Medien direkt an die Weltöffentlichkeit angeschlossen und mit anderen Wohnungen, Häusern und auch den Menschen auf den Straßen vernetzt sind, also zu Zellen eines auch globalen Systems werden. Wir erfahren daher, dass der private Raum sich zunehmend zu einem öffentlichen verkehrt hat und wir auch mit Homeoffice, Teleunterricht in Schulen und Unis, Online-Shopping et cetera an das „Draußen“ angekoppelt sind.

In Ihrem neuen Buch „Sein und Wohnen“ schreiben Sie von der Ambivalenz zwischen der Wohnung als Schutzraum, als Ort der Geborgenheit und Intimität einerseits sowie als Gefängnis andererseits. Wo fühlen Sie persönlich sich vor dem Virus sicherer aufgehoben?

Ja, schon in der Wohnung – und dies auch jetzt noch. Aber ich habe auch das Privileg, mitten in München in einer geräumigen Altbauwohnung zu wohnen. In Deutschland waren die Ausgangsverbote ja auch nicht ganz so streng wie in anderen Ländern. Wenn man mehrmals am Tag raus kann, ist das auszuhalten. Wenn man ängstlich ist, werden Begegnungen außerhalb der Wohnung wahrscheinlich als gefährlicher für Infektionen erscheinen. In der Wohnung kann man kontrollieren, wer Zugang hat und sich auch technisch gegen „Eindringlinge“ wappnen, etwa mit Luftfiltern. Im Verdacht stehen aber Innenräume generell – und auch der Mitmensch. Das ist übrigens nicht neu. So sagte bereits 1866 der amerikanische Ingenieur und Hygieniker Louise Leeds: „Der Atem des Menschen ist sein größter Feind.“ Im Hintergrund steht die durch Seuchen verstärkte Individualisierung durch soziale Distanzierung.

War es für Sie eigentlich Fluch oder Segen, dass Ihr Buch ausgerechnet in einer Zeit erscheinen musste, in der vielen vor lauter Lockdown- und Quarantänemaßnahmen die Decke auf den Kopf fällt?

Es war schon ein älteres Projekt, an dem ich länger nebenbei geschrieben habe. Wobei ich für mich entdeckte, was ja nicht unbekannt ist, wie stark Seuchen das Leben und das Wohnen mitsamt der Technik in der Geschichte der letzten Jahrhunderte beeinflusst haben. Wenn man so will, war es ein Segen, wobei es mir aber eher um Philosophisches ging und weniger um „Schöner Wohnen“ und wie sich das konkret verändert hat.

Ihr Buch sei der „erste umfassende Versuch einer Philosophie des Wohnens“, schreiben Sie und skizzieren auf 280 Seiten diverse Wohnformen, angefangen bei den Einzellern, über Affen, Frühmenschen, Nomaden bis zu den unterschiedlichsten Ausprägungen von Sesshaftigkeit. Dabei zeigen sich immer wieder epochale Zäsuren, abhängig von politischen; ökonomischen, kulturellen, technischen Entwicklungen oder auch Gesundheitskrisen, wie sie immer wieder von Seuchen ausgelöst wurden. Trauen Sie Corona ein ähnlich umwälzendes Potenzial zu im Hinblick darauf, wie und wo Mensch künftig wohnen wird?

Die Corona-Pandemie bringt nichts wesentlich Neues, auch wenn es das erste globale Geschehen ist, das so stark wie noch nie von den Wissenschaften in Echtzeit untersucht und auf den Rat von Wissenschaftlern hin gesteuert wurde, es also zu einem ersten globalen gesellschaftlichen Experiment wurde. Die Krise verstärkt allerdings Tendenzen, die schon vorher da waren: also den Rückzug aus der Gesellschaft, die Hygienisierung der Körper- und der Lebenswelt und die weitere Digitalisierung und Automatisierung vieler Lebens- und Arbeitsbereiche.

Was sich auch auf die Art, wie wir wohnen, auswirkt?

Natürlich, wobei es diese Entwicklungen eben schon davor gab. Aber klar bringt die Pandemie die Utopie oder Dystopie, jedenfalls das Geschäftsmodell von Cyber Cities und deren Zellen, den smart homes, weiter voran, also das Modell von Städten, in denen möglichst alles und alle vernetzt und zum Zweck der Optimierung überwacht sind. Das Haus wird gewissermaßen zu einem autonomen Fahrzeug, das sich dem Benutzer anpasst, ihm gehorcht und auf ihn reagiert, aber gleichzeitig alles registriert und ihn zum Teil eines sich selbst steuernden Systems macht. Der Nutzer sitzt, um im Bild zu bleiben, nicht mehr am Steuer und Gashebel, er wird auch im Wohnen zum Passagier. Das wird auch die Städte verändern. Indem etwa Innenstädte wieder veröden, weil Büros, Geschäfte oder auch Universitäten in den virtuellen Raum auswandern und das Homeoffice die auch räumliche Bindung des Wohnens an den Arbeitsplatz aufsprengt.

Welche Rolle könnte bei all dem der unsichtbare Feind von „draußen“ spielen, also auch in Post-Corona-Zeiten? Gerät das Zuhause der Zukunft vielleicht mehr noch also heute zur aseptischen Trutzburg gegen Keime, Viren und Bakterien?

Die Tendenz ist jedenfalls seit dem 19. Jahrhundert zu beobachten, als die Hygienebewegung und die staatliche Hygienepolitik sich durchzusetzen begannen und die große Reinigung einsetzte. Dabei spielten die Bekämpfung der Gerüche und die Parfümierung eine große Rolle. Man hat dies auch als eine Geschichte der Zivilisation beschrieben, mit neuen Verhaltens- und Sauberkeitsregeln, was man darf und was nicht, wie man isst, schläft, den Körper und die Wohnung sauber hält. Ein Beispiel: Bis Ende des 19. Jahrhunderts war es noch gang und gäbe, auf den Boden zu spucken. Erst allmählich setzte sich zur Abwehr der Tuberkulose der Spucknapf in den Zimmern durch, der dann noch in den Hausgängen blieb, bis die Menschen – abgesehen von Fußballern – den Zwang verloren, überhaupt spucken zu müssen.

Und dann trat irgendwann das Virus auf den Plan.

Ja, und seit ihrer und der Entdeckung von Bakterien werden diese in den Körpern und auf den Oberflächen bekämpft. Nur Erwünschtes soll noch in den Räumen leben. Frühere Mitbewohner wie Mäuse, Kakerlaken, Wanzen, Fliegen, Spinnen bis hin zu Staubmilben und Mikroorganismen werden mit allen Mitteln und Werkzeugen ausgemerzt. Jetzt geht es darum, die Luft zu filtern, um Bakterien und Viren, aber auch Feinstaub und andere, auch riechende Partikel zu entfernen. Das geht so weit, dass nicht nur empfohlen wird, die CO2-Werte in den Innenräumen durch Sensoren zu messen, sondern auch zu sagen, man solle keinen Raum betreten, in dem der Wert über 800 ppm liegt.

Fenster und Türen sind in neuen Häusern luftdicht, in den Räumen sind Saugroboter ständig unterwegs, begleitet vielleicht von UV-Robotern, die alle Oberflächen sterilisieren. Zunehmend wird die Bedienung von Geräten kontaktlos durch Gesten-, Augen- oder Sprachsteuerung. Fernziel oder Endpunkt sind womöglich die Bedingungen, unter denen die elementaren Bestandteile der digitalen Welt, die Chips, hergestellt werden: lebensfeindliche Reinräume, in denen sich die Menschen nicht nur durch Schutzkleidung schützen, sondern vermeiden, zu Spreadern von Haut- und Haarpartikeln zu werden. Das wäre dann der Umschlag der Sauberkeit gegen den verkörperten Menschen, ähnlich wie das Immunsystem sich gegen den eigenen Körper wenden kann.

Das hört sich nicht nach einem schönen und gesunden Szenario an. Könnte es nicht auch genau umgekehrt laufen: Zurück zu Mensch und Natur, weil man die so lange hat missen müssen?

Nach der Corona-bedingten Abkapselung werden wir natürlich wieder die Nähe und das Eintauchen in Menschenmengen genießen. Gleichzeitig wird sich aber die Distanzierung und Virtualisierung mit dem Zwang zur Sauberkeit und der Neigung zur Versingelung fortsetzen. Die Sterilisierung der Architektur gab es bereits vor der Pandemie. Die Tendenz, dass die Innenräume wie Flughäfen sauber glänzen, an deren Oberflächen möglichst keine Spuren des Lebens haftenbleiben sollen, heißt ja letztlich auch, Abstand zu wahren und die Vermischung der Atemströme und Körperflüssigkeiten zu reduzieren. Ich nehme auch an, dass im Zuge dessen die Asexualisierung weiter zunehmen wird.

Erstaunlich ist, wie wenig man im westlichen Abendland über weite Strecken des Mittelalters bis hinein in die Neuzeit auf Hygiene und Reinlichkeit gab. Sie haben das in Ihrem Buch eindrücklich beschrieben. Man umgab sich quasi aus Überzeugung mit Schmutz, gerade auch die Angehörigen höherer Schichten. Welchen Hintergrund hatte das?

Es gab seit der Antike die Theorie, dass Krankheiten durch Miasmen, durch Ausdünstungen aus dem Boden entstehen. Das hinderte die Menschen bis zum Untergang des Römisches Reichs und etwa auch die benachbarten Muslime nicht, den Körper zu waschen und zu pflegen. Das diente nicht nur der Sauberkeit, sondern war einfach Teil der sozialen Kultur, der man etwa in Bädern nachging. Im ausgehenden Mittelalter waren dann aber, vermutlich durch das den Körper verachtende Christentum, Bade- und Körperkultur verfallen und es entstand die Theorie – verbunden auch mit den beginnenden Pestepidemien – dass die gefährlichen Ausdünstungen durch die Poren in die Körper eindringen, weswegen der Schutz vor Erkrankung in deren Verschließung bestehe. Schmutz oder Nichtwaschen schütze daher vor Erkrankung. Große Teile Europas versanken in Reaktion auf die Seuchen in Schmutz und in Abstinenz von Waschen. Das wirkte sich auch auf Städte und Wohnungen aus, die in Schmutz und Gestank versanken.

Ein weiteres Thema Ihres Buches ist das Verhältnis von „Wohnung“ und „Heimat“ im Sinne eines Verwurzeltseins mit dem „Boden“. Für Martin Heidegger gehörte beides zusammen und schon die Mondlandung begriff er als Entfremdung des Menschen von der Erde. Als Konterpart präsentieren Sie die „Philosophie des Unbehaustseins“ von Vilém Flusser, der auch vor dem Hintergrund der großen Migrationsbewegungen im 20. Jahrhundert so etwas wie ein neues Nomadentum propagierte. Warum ist Ihnen dieser Ansatz sympathischer als der andere?

Heideggers Philosophie ist rückwärtsgewandt und in schlechtem Sinne konservativ. Im Grunde verteidigt er die identitäre Blut- und Boden-Ideologie, dass alles an seinen Platz gehört, dass Menschsein mit Sesshaftigkeit und einem nichturbanen Leben verbunden sei. Heimat wird dann zur Verteidigung des Ortes, an den man sich gebunden fühlt, gegen Fremde. Zumal Heideggers Denken auch jeder Bezug zu einem sozialen Leben mit unterschiedlichen Perspektiven fehlt.

Flusser hingegen musste vor dem Morden und dem Rassismus der Deutschen fliehen und hat aus dem erzwungenen Erleben der Bodenlosigkeit heraus eine nach vorne gerichtete Philosophie entwickelt, die der Gegenwart von Globalisierung und Migration zugewandt ist und auch Technik konstruktiv einbegreift. Wir sind zwar darauf angewiesen, wohnen zu können, um uns zurückzuziehen und zu schützen, aber wir finden Heimat dort, wo wir uns mit unseren Freunden und anderen Menschen treffen und verständigen können, was die digitalen Medien eben auch über die räumliche Distanz ermöglichen.

Deswegen hielt Flusser auch nichts vom Zionismus, also der Rückkehr ins Vaterland Israel. Er wollte überall auf der Welt zu Hause sein können. Daran knüpft auch seine Kritik an den Flüchtlingen selbst an, die nur nach einer neuen Heimat in der Fremde suchen wollen. Für ihn sind Nomaden, Migranten und Flüchtlinge die Zukunft, während die Sesshaften, die Festungen aufbauen, auf der Verliererseite stehen. Aber sie müssten die Befreiung vom Ort als der Heimat anerkennen und den Freiheitsrausch der Bodenlosigkeit in der Zwischenmenschlichkeit erfahren. Entsprechend ist auch sein Menschenbild. Für Flusser ist der Mensch kein Subjekt, sondern ein Projekt. Er entwirft sich in die Zukunft und spielt mit den Möglichkeiten, auch mit denen des Wohnens und Arbeitens.

Aber ist das nicht doch ein zu emphatischer, wenn nicht gar naiver Ansatz? Flucht vor Hunger und Krieg führen heutzutage ja oft genug gerade nicht zu einer neuen „Wohnung“, sondern ins Flüchtlingsheim, in Obdachlosigkeit oder zur Abschiebung zurück ins Elend. Wo wird das angesichts der weltweiten Krisen und der noch bevorstehenden Verteilungskämpfe hinführen, wenn nicht zu einer massenhaften „Wohnungslosigkeit“?

Flusser hatte Glück, er landete nicht auf der Straße oder in einer Flüchtlingsunterkunft, sondern wurde von Familienangehörigen seiner Frau aufgenommen und fand sofort Arbeit. Während die digitalen Nomaden sich ihre Wohnorte aussuchen und zwischen Ländern reisen können, werden die politischen und Armutsflüchtlinge abgewehrt und kommen bestenfalls erst einmal in Lagern und Heimen unter. Da Migrationswellen weiter wachsen werden, befinden wir uns jetzt in einer Übergangszeit mit scharfen Konflikten und auch Kriegen zwischen den Sesshaften und den Entwurzelten, die auch um den knappen Wohnraum und mangelnde Ressourcen kämpfen.

Aber es wird den Gesellschaften nichts anderes bleiben, als zu Einwanderungs- und Gastgeberländern zu werden, um selbst wirtschaftlich zu überleben. Lange Zeit waren ja die USA ein Modell dafür, dass das gelingen kann, was freilich auf Kosten der indianischen Bevölkerung geschah. Aber wenn man sich umschaut, leben wir längst in Gesellschaften, die melting pots sind und in denen die Verklammerung von Wohnen und Heimat sich auflöst.

Titelbild: Montage NachDenkSeiten.de/Westend Verlag