Deutschland, deine Bahnchefs. Heute Winfried Wolf mit Teil II, zu Johannes Ludewig.

Der Verkehrsexperte Winfried Wolf hat am 21. September 2018 die Wolf’sche NachDenkSeiten-Serie zu den vier Bahnchefs seit 1990 begonnen. Damals ging es um Heinz Dürr, heute um Johannes Ludewig. Im dritten und vierten Teil wird es weitergehen mit Mehdorn und Grube. Diese Personen sind allesamt Symbole des Niedergangs. Alle vier hatten vor ihrer Nominierung zu diesem wichtigen Beruf nichts mit Verkehrspolitik und schon gar nichts mit der Schiene zu tun. Weder ihr Kopf noch ihr Herz hing am Schienenverkehr. Damit sind von den dafür Verantwortlichen, von Bundeskanzler Helmut Kohl über Kanzler Schröder bis zu Kanzlerin Merkel, falsche und man kann auch sagen bewusst falsche Personalentscheidungen getroffen worden. Albrecht Müller.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Podcast: Play in new window | Download

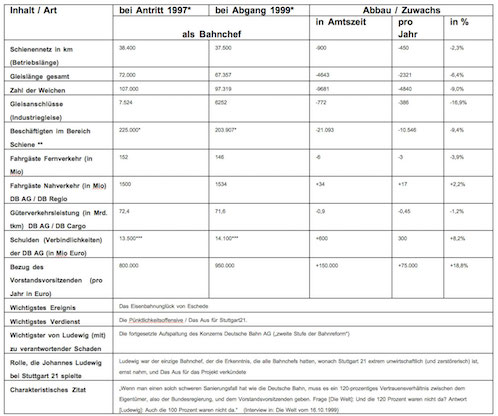

Die Beiträge von Winfried Wolf beginnen mit einer Tabelle. Diese vermittelt einen schnellen Überblick über die “Leistung” der Bahnchefs. Die Bahn nach unten zu steuern ist keine Leistung. Im Gegenteil. Hier also Teil II unserer Serie:

Deutschland, deine Bahnchefs [1990-2018]

Eine Serie von Winfried Wolf – Teil II

Johannes Ludewig 1997-1999

Grunddaten zur Ära von Bahnchef Johannes Ludewig (1997-1999)

* Amtsantritt von J. Ludewig als Bahnchef war der 9. Juli 1997; das Ende seiner Amtszeit war der 30. September 1999. Die Daten in der Tabelle beziehen sich in der Regel auf den 31.12.1997 bzw. auf den 31. Dezember 1999.

* * Hier als Addition der Beschäftigten in den Bereichen Fernverkehr + Nahverkehr [DB Regio] + Güterverkehr [DB Cargo] + Bahnhöfe [Station + Service] + Infrastruktur [DB Netz]

*** Teil der hier aufgeführten Verbindlichkeiten waren die „zinslosen Darlehen des Bundes“. Diese betrugen Ende 1999 6,344 Mrd. Euro. Diese wurden später (siehe Teil III der Serie) komplett vom Bund übernommen.

Kurzporträt

Johannes Ludewig stand nur zwei Jahre an der Spitze der Deutschen Bahn AG. Im Vergleich mit seinem Vorgänger Heinz Dürr (gut sechs Jahre Amtszeit) und mit seinen zwei Nachfolgern Hartmut Mehdorn (neun Jahre) und Rüdiger Grube (knapp acht Jahre im Amt) handelte es sich um einen Kurzzeit-Bahnchef. Ludewig ist auch, anders als alle anderen Bahnchefs, weitgehend in Vergessenheit geraten. Zu Unrecht, wie ich meine. Seine Amtszeit als Bahnchef war für die Geschichte der Deutschen Bahn AG (und für den Schienenverkehr in Deutschland) von erheblicher Bedeutung. Vier Ereignisse bzw. Themen prägen die Bahnchef-Ludewig-Zeit: Erstens die von ihm zur ersten Priorität erhobene Pünktlichkeit des Eisenbahnverkehrs; zweitens die Eisenbahnkatastrophe von Eschede; drittens die Aufspaltung des Bahnkonzerns in eine Holding DB AG und weitere fünf Aktiengesellschaften und viertens das verkündete Aus für das Großprojekt Stuttgart 21.

So gesehen ist die Bilanz von Bahnchef Ludewig aus Sicht derjenigen, die die Schiene stärken wollen, eine gemischte. Es lässt sich auch sagen: Johannes Ludewig ist der einzige der fünf Bahnchefs, die in dieser Serie untersucht werden, dessen Bilanz deutliche Pluspunkte enthält. Die Pünktlichkeitsoffensive und das Aus für Stuttgart 21 müssen als solche Pluspunkte vermerkt werden. Für das Eisenbahnunglück in Eschede trägt Ludewig keine Verantwortung; allerdings war er als Bahnchef nicht in der Lage, die Ursache für diese Katastrophe aufzuarbeiten und den Opfern und deren Hinterbliebenen die angemessene Referenz zu erweisen.

In der Ludewig-Bilanz eindeutig negativ zu verbuchen ist die sogenannte zweite Stufe der Bahnreform, die weitere Aufspaltung des Unternehmens Deutsche Bahn, die den Ursprung für einen fortgesetzt aufgeblähten Wasserkopf und für dauerhafte Synergieverluste darstellt.

Ein interessanter Auftakt

Alle Chefs, die die Deutsche Bahn AG seit 1994 hatte, sind ein Politikum. Es verhält sich genau entgegengesetzt zu dem, was bei der Gründung der Deutschen Bahn AG gesagt wurde und was seither gebetsmühlenhaft wiederholt wird. Der Bahnkonzern wird nicht primär nach sachlichen Kriterien, er wird vielmehr am Gängelband des jeweiligen Kanzlers bzw. der Kanzlerin geführt. Kohl berief, wie beschrieben, den Unternehmer und das CDU-Mitglied Heinz Dürr, auf Basis einer netten Tafelrunde, zum Bahnchef. Er inthronisierte Johannes Ludewig als dessen Nachfolger vor allem, weil er seit knapp einem Vierteljahrhundert in CDU-Diensten und seit knapp einem Jahrzehnt in des Kanzlers Diensten im Bundeskanzleramt aktiv war. Anlässlich des Wechsels von Ludewig zu Mehdorn charakterisierte die Wirtschaftswoche dieses Politikum der jeweiligen Bahnchef-Kür wie folgt: „Nach wie vor mischen Politiker kräftig mit, wenn es um Konzernstrategie und –führung (der Deutschen Bahn AG ; W.W.] geht. Heinz Dürr, Ex-AEG-Manager und erster Vorsitzender der privatisierten Bahn, hatte sich als Nachfolger bereits den Industriemann Mehdorn gewünscht. Doch der damalige CDU-Bundeskanzler Helmut Kohl setzte sich über Dürrs Vorschlag hinweg und beförderte seinen ehemaligen Vorarbeiter im Kanzleramt auf diesen Posten..“[1]

Der Auftakt von Johannes Ludewig als Bahnchef war interessant, ja durchaus vielversprechend. Zunächst erschreckte Ludewig, verpackt in einen filmischen Rück- und Ausblick, die Führungskräfte im Bahnkonzern mit der Mitteilung, alle Dienstwagen würden abgeschafft. Da sei dann „ein Raunen durch den Saal des Berliner Adlon-Hotels, in dem der Festakt stattfand, zu dem der Bahnvorstand am 22. Juli aus Anlass des Führungswechsels über 400 Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland geladen hatte, gegangen.“[2] Doch das war dann offensichtlich nicht ernst gemeint.

Sodann rückte Ludewig das Thema Pünktlichkeit im Schienenverkehr ins Zentrum. In seinem ersten Geschäftsbericht als Bahnchef schrieb er: „Von zentraler Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der DB AG sind Pünktlichkeit und Präzision. ´Pünktlich wie die Eisenbahn´ – diese Devise müssen alle Führungskräfte und alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als das Qualitätsmerkmal der Bahn begreifen.“[3]

Ludewig hielt in seiner gesamten Amtszeit am Thema Pünktlichkeit als oberster Maxime fest. Er koppelte die Boni von Bahn-Managern an die Optimierung der Pünktlichkeit. Es komme, so Ludewig, „auf die Pünktlichkeit an. Der Zug muss beim Zeigersprung losfahren.“ Es gehe dabei „um mehr als Pünktlichkeit. Es geht um Präzision, um Verlässlichkeit, darum, wie wir arbeiten.“ Wenn die Verspätungsminuten von 1995 bis zum Fahrplanwechsel 1998/99 nicht halbiert sein würden, würde „die Jahresvergütung von 4000 Bahnmanagern um 12,5 Prozent gekürzt.“[4]

Ludewig ließ auf den größeren Bahnhöfen „Pünktlichkeitstafeln“ aufstellen, auf denen notiert war, wie viele der an den Vortagen verkehrenden Züge bundesweit verspätet waren und welche Werte die jeweilige Region im bundesweiten Pünktlichkeitsvergleich erreichte. Verglichen mit der aktuellen Situation konnten sich die erzielten Werte durchaus sehen lassen. 1996 – im letzten vollen Amtsjahr von Heinz Dürr – lag die Pünktlichkeit im Schienenpersonenfernverkehr bei 81,3 Prozent. 1997, im ersten Ludewig-Jahr, waren es 84,5 Prozent. 1998 86,7 Prozent und in den letzten Monaten von 1998 und in den ersten beiden Monaten von 1999 soll die „Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr oberhalb 90 Prozent und bei rund 95 Prozent im Nahverkehr“ gelegen haben.[5] Das waren dann im Fernverkehr Werte, die um 20 Prozentpunkte höher lagen als heute.

Es ist natürlich dann bezeichnend, dass der allererste Akt, den der Nachfolger von Johannes Ludewig als Bahnchef, Hartmut Mehdorn, vollzog, das Abmontieren dieser Pünktlichkeitstafeln war. Ja, er ließ diese Tafeln noch vor seinem offiziellen Amtsantritt, Anfang Dezember 1999, aus allen Bahnhöfen entfernen. Was als Affront gegenüber Johannes Ludewig und als bewusster Stilbruch zu verstehen war.[6]

Die Eisenbahnkatastrophe von Eschede

Am 3. Juni 1998 ereignete sich in Eschede eine Eisenbahnkatastrophe. Mit 101 Toten und 88 Schwerverletzten handelte es sich um das größte Unglück in der deutschen Eisenbahngeschichte. Beim ICE 884 „Wilhelm Conrad Röntgen“ brach auf der Fahrt von München nach Hamburg sechs Kilometer vor dem niedersächsischen Ort Eschede ein Radreifen, ein auf Gummi gelagerter Stahlring. Dieser verhakte sich 200 Meter vor der Unglücksstelle in der „Weiche 2“ und dort im sogenannten Radlenker. Weiter im offiziellen Bericht des Eisenbahn-Bundesamtes: der Radlenker „wurde dadurch abgesprengt und in das Innere des ersten Mittelwagens gestoßen […] Vermutlich durch die Wucht des Aufpralls wurde der schadhafte Radsatz nach rechts abgelenkt. Dadurch glitt die Radscheibe, bei der sich der Radreifen gelöst hatte, vom Schienenkopf ab. Das gegenüberliegende linke Rad entgleiste und traf nach 120 Metern auf die abliegende Zunge der Weiche 3. Durch die Wucht dieses Aufpralls wurde die Weiche in Rechtslage umgestellt. Dadurch entgleisten nach dem ersten Mittelwagen auch die folgenden Wagen, wobei sich der dritte Wagen unter der Eisenbahnüberführung querstellte und mit seinem hinteren Ende die Pfeiler der Brücke wegschlug. Durch diesen Anprall wurde der Wagen 3 schwer beschädigt und vom übrigen Zug getrennt […] Mit seinem Schwung konnte der Wagen vier den Bereich der Straßenüberführung noch vollständig passieren, stürzte aber seitlich nach rechts die Böschung hinunter. Wagen 5 wurde durch die herabstürzende Brücke […] beschädigt, der Wagen 6 wurde unter den Trümmern der Brücke begraben. Die übrigen Wagen 7 bis 12 wurden dann wie ein Zollstock aufeinander geschoben.“[7]

Als „Ursache des Unglücks“ wird im EBA-Untersuchungsbericht ausdrücklich der „Bruch eines Radreifens am ersten Mittelwagen“ genannt. Ein Strafverfahren gegen zwei Mitarbeiter der Deutschen Bahn und einen Betriebsingenieur der Herstellerfirma des Rads und des Radreifens wurde 2003 gegen Zahlung von jeweils 10.000 Euro eingestellt. Eine öffentliche Untersuchung der Radkonstruktion selbst und der Umstände, die dazu geführt hatten, dass der ICE-1 mit diesem Radtyp ausgestattet wurde, fand nie statt.

Tatsächlich ist festzustellen: Die Ursache für das Unglück war der für Hochgeschwindigkeitsverkehr völlig ungeeignete Radtyp selbst. Zentraler Kritikpunkt hätte die fragwürdige Zulassung dieser Radkonstruktion für den ICE durch die Top-Verantwortlichen der Bundesbahn und der Deutschen Bahn sein müssen. Dazu hätten ein Prozess geführt und die entsprechenden Verantwortlichen im Bahnkonzern wegen dieser Vorgänge angeklagt werden müssen.

Die Deutsche Bahn AG leugnet bis heute eine Verantwortung für das Geschehen. Am 3. Juni 2013, dem fünfzehnten Jahrestag des Ereignisses, hielt der damalige Bahnchef Rüdiger Grube in Eschede eine Rede, in der er betonte, man habe nach Recht, Gesetz und entsprechend dem Stand der Technik gehandelt: „Juristisch ist alles geklärt: Die Radreifen-Technologie war zugelassen und durfte eingesetzt werden.“[8]

Am 20. Jahrestag des Eschede-Unfalls, am 3. Juni 2018, hielt der aktuelle Bahnchef, Richard Lutz, eine Rede in Eschede. Anders als Grube betonte Lutz nicht mehr explizit, dass rechtlich alles korrekt abgelaufen sei. Doch seine Ausführungen zu diesem Thema blieben im Vagen. Lutz: „Die Erinnerung an Eschede ist ständige Mahnung, dass Sicherheit Vorrang vor allem anderen haben muss. […] Wir müssen dazu stehen, dass wir unserer Verantwortung an diesem Tag nicht gerecht wurden.“ Lutz sprach eine offizielle „Entschuldigung“ aus „für das entstandene menschliche Leid.“ Diese Entschuldigung gelte auch „für fehlende Sensibilität im Umgang mit Betroffenen.“ Doch es fehlte erneut das notwendige Eingeständnis der Mitschuld der Deutschen Bahn AG an dieser Katastrophe. Heinrich Löwen von der Selbsthilfe Eschede – er verlor am 3. Juni 1998 beim Eschede-Unglück Frau und Tochter – sprach auf derselben Veranstaltung wie folgt Klartext: „Es waren Fehleinschätzungen von Menschen, die zu diesem Unglück führen – Fehlleistungen.“ Es sei „unbegreiflich“, dass dies keine juristischen Folgen gehabt habe.[9]

Was Heinrich Löwen damit ein weiteres Mal aussprach, heißt: Die Zulassung des Radtyps, der die Katastrophe auslöste, wurde unter Druck und unter höchst fragwürdigen Bedingungen erteilt. Vor allem war ein Einsatz dieses spezifischen ICE-Rads und das Festhalten am Einsatz dieser Radkonstruktion nach dem Stand der Technik, nach den im Bahnvorstand und im Bundesverkehrsministerium vorliegenden Erkenntnissen und vor dem Hintergrund vielfacher Warnungen grob verantwortungslos. Das Eschede-Unglück ist ein Beispiel dafür, wie im Vorfeld des Privatisierungsprozesses behördliche Aufsicht abgebaut und wie in dem Rahmen der formell privatisierten Deutschen Bahn AG mit der primären Orientierung auf Wirtschaftlichkeit Warnungen in den Wind geschlagen, Kontrollen lax gehandhabt und allgemeine Sicherheitsstandards untergraben werden.

Das ist ein harter – wohl auch justiziabler – Vorwurf. Er richtet sich gegen diejenigen, die einen Privatisierungsprozess, bei dem Sicherheit nicht mehr an oberster Stelle steht, zu verantworten haben. Was im Folgenden zu beweisen ist.

Ein Rädertausch, wie es ihn nie hätte geben dürfen

Alle Hochgeschwindigkeitszüge – Shinkansen in Japan, TGV in Frankreich; AVE-TAV in Spanien, Eurostar in Belgien und Großbritannien, Thalys in Belgien und Frankreich und alle Hochgeschwindigkeitszüge in der VR China – hatten seit ihrer Inbetriebnahme und haben bis heute „Monobloc-Räder“, auch als Vollräder“ bezeichnet. Das sind aus einem Stück gefertigte stählerne Räder. Auch der ICE-1 hatte in seinem vierjährigen Probebetrieb und ab der offiziellen Inbetriebnahme am 2. Juni 1991 solche Monobloc-Räder. Für diese Räder war der Hochgeschwindigkeitszug konstruiert und zugelassen.

Beim ICE-1 kam es nach einigen Monaten des Einsatzes aufgrund ungleichmäßiger Abnutzung zu Resonanzerscheinungen, einem unruhigen Lauf und einem Vibrieren, was sich insbesondere im Speisewagen unangenehm bemerkbar machte. Der Begriff „Bistrobrummen“ machte die Runde. Roland Heinisch, seit 1975 in führenden Positionen bei der Bundesbahn, dort in den 1970er Jahren maßgeblich verantwortlich für die Entwicklung des „Betriebswirtschaftlich optimalen Netzes“, der Orientierung auf eine radikale Reduktion des Schienennetzes, wandte sich im September 1991 an den Vorstandsvorsitzenden Heinz Dürr und wies auf die „Brummgeräusche“ hin, die eine Lösung erforderlich machen würden. Heinisch verfasste für den Vorstand eine Vorlage für einen Großversuch mit „gummigefederten ICE-Rädern“, mit einer Radkonstruktion („Bauart 064“), die aus einer Radscheibe mit einem Radreifen und dazwischenliegender Hartgummieinlage bestand. Die Vorlage wurde am 21. Januar 1991 beschlossen.

Räder dieses Typs waren seit vielen Jahren im Einsatz. Doch sie waren nicht für Hochgeschwindigkeitszüge konstruiert. Die Herstellerfirma, die VSG Verkehrstechnik in Bochum, hatte bis Mitte 1998 200.000 dieser gummigefederten Radsatzsysteme hergestellt – davon nur 6000 für den ICE, alle anderen für Straßenbahnen, S-Bahnen und U-Bahnen, teilweise noch für „normal“ verkehrenden Bahnverkehr. Nirgendwo in der Welt – außer in Deutschland beim ICE-1 – wurde oder wird dieser Radtyp im Hochgeschwindigkeitsverkehr eingesetzt.

Mit dem Einsatz dieser Radkonstruktion im ICE-Verkehr nahm man, so Der Spiegel, einen „leitenden Bahningenieur“ zitierend, „bewusst einen Konflikt zwischen Sicherheit und Bahnkomfort“ in Kauf.[10] Es gab gegen den Einsatz dieses Radtyps explizit Einwände seitens des verantwortlichen Bahn-Beamten im Bundesbahn-Zentralamt in Minden (etwa mit dem heutigen Eisenbahn-Bundesamt vergleichbar). Der Mann – er war Direktor für die Zulassung von Reisezugwagen – wies im November 1991 darauf hin, dass eine Zulassung des Reifentyps in der Serie Versuche und Erprobungen notwendig machten, die zwei Jahre andauern würden. Der Beamte wurde jedoch unter Druck gesetzt, seine Einwände zurückzustellen, was er schließlich auch tat.[11] Obgleich im Februar 1992 ein Riss an einem getesteten Reifen entdeckt wurde und obgleich es nur kurzzeitige Tests mit einem einzelnen Rad gab, beschloss der Vorstand der Deutschen Bahn bereits am 5. Oktober 1992 die Einführung der für den Hochgeschwindigkeitsverkehr neuartigen Räder für die gesamte ICE-Flotte. Die Beschlussvorlage wurde erneut von Roland Heinisch verfasst; dieser war inzwischen Vorstandsmitglied, verantwortlich für den Bereich Technik.

Warnungen, die in den Wind geschlagen wurden

Der spezifische Radtyp, wie er ab 1992 beim ICE-1 eingesetzt wurde, wurde von ausländischen Eisenbahnen abgelehnt. Als Roland Heinisch am 5. Oktober 1992 im Bundesbahn-Vorstand referierte: „Derzeit bestehen keine konstruktiven Bedenken gegen diese Räder“, notierte ein Heinisch-Mitarbeiter, dass die Dänischen Staatsbahnen die gummigefederten Räder wieder abmontierten. Am dänischen Fernzug IC3 – ein normaler Fernverkehrszug, kein Hochgeschwindigkeitszug – war ein Radreifen gerissen. In Japan prüfte die Japan East Railway Mitte der 1990er Jahre den beim ICE inzwischen im Einsatz befindlichen Radtyp. Nach Testfahrten wurde ein Einsatz in Japan abgelehnt.[12]

Dem Management der Deutschen Bahn AG lagen Berichte vor, die spätestens ein Jahr vor der Eschede-Katastrophe Anlass zu Alarm hätten geben müssen. ICE-Räder waren Anfang 1997 von der Kasseler Thyssen-Tochter für Messtechnik und Qualität untersucht worden. Dafür wurden vom Bahnwerk Hamburg-Eidelstedt ICE-Räder mit unterschiedlicher Nutzungsdauer an die Thyssen-Tochter geliefert. Die Prüfberichte lagen im Mai 1997 vor. Danach wiesen die ICE-Radsätze, die sich teils im Neuzustand, teils mit Laufleistungen von etwa 60.000 Kilometern (letztere waren damit nur zwei Monate im Einsatz) befanden – durchweg die Sicherheit tangierende Mängel auf. „Keines der Räder“, rügten die Kasseler, „war im Neuzustand rund“. Bei Rädern, die bereits zwischen Waggon und Schiene malträtiert worden waren, zeigten die Präzisionsabmessungen „Abflachungen“, die dem Rad „die Form einer Nockenwelle“ verliehen. Räder mit Laufleistungen von mehr als 300.000 Kilometern (was einem Einsatz von 1,5 bis 2 Jahren entspricht), wurden erst gar nicht geprüft. „Sie wurden uns“, wie die Kasseler notierten, trotz Zusagen der Bahn „zur Messung nicht zur Verfügung gestellt”.[13]

Das Absetzen von Radkontrollen, die als notwendig erachtet wurden

Zur Kontrolle der Räder war seitens der Bahn eine eigens entwickelte Regeluntersuchung mit der Bezeichnung ULM eingerichtet worden („U“ stand für Ultraschalluntersuchung, „L“ für Lichtschnitt-Vermessung des Radprofils und M für eine Meßbalken-Feststellung von Unrundheiten). Diese sollte „mindestens alle 5000 km“ stattfinden. Doch die Ultraschallkomponente wurde bereits 1993/94, eineinhalb Jahre nach dem ICE-Start und knapp ein Jahr nach Einführung des neuartigen Radtyps wieder abgeschafft. In den VDI-Nachrichten hieß es dazu: „Zu häufig habe die Ultraschalluntersuchung Räder beanstandet.“ Deshalb habe – so die DB-Auskunft nach der Eschede-Katastrophe, „ein DB-Beamter“ rund eineinhalb Jahre nach dem ICE-Start die Ultraschallprüfungen ausgesetzt. VDI-Nachrichten weiter: „Seitdem werden die Radsätze optisch mit der Taschenlampe und per Hammerschlag kontrolliert.“[14]

Am 17. Juni 1998 legte im Verkehrsausschuss des Bundestags Roland Heinisch – der zusammen mit Bahnchef Johannes Ludewig dem Ausschuss Rede und Antwort stehen musste – wortreich dar, dass die „spezifischen“ Ultraschallanlagen sich als „ungeeignet“ für die entsprechenden Kontrollen erwiesen hätten.

Tatsächlich waren sie jedoch zunächst als notwendig erachtet worden. Und nach der Eschede-Katastrophe wurden Ultraschallprüfungen bei allen ICE-Rädern wieder eingeführt, wenn auch nunmehr durchgeführt mit anderen Anlagen und auf aufwendigere Weise. Womit das DB-Management die Wirksamkeit und wohl auch Notwendigkeit solcher Ultraschall-Prüfungen faktisch eingestand.

Kontrollen am ICE Wilhelm Röntgen selbst, die zu einem sofortigen Aus-dem-Verkehr-Ziehen des Zugs hätten führen müssen

Es gab Berichte, die zeigten, dass es sogar in den Tagen vor dem Unglück und insbesondere am Vorabend vor dem Start der Fahrt in die Katastrophe Kontrollen des fraglichen Radsatzes gegeben hatte, die dazu hätten führen müssen, dass der entsprechende Wagen oder das Radgestell sofort aus dem Verkehr gezogen werden. Hierzu hieß es in einem Bericht des Spiegel: „Die Ermittler [die im Rahmen der Eschede-Katastrophe eingesetzt waren; W.W.] erhielten auch die Computer-Datensätze der letzten Überprüfungen des ICE Wilhelm Conrad Röntgen. Im Wust der Meßdaten wurden sie fündig. Der gebrochene Radreifen, Auslöser des Unglücks, wies schon vor der Abfahrt des ICE 884 in München anormale Werte auf. In der Nacht zuvor war der Schnellzug routinemäßig in der automatischen Radsatzdiagnoseanlage des Münchner ICE-Werks kontrolliert worden. Dabei passierte er mit etwa fünf Kilometern pro Stunde eine Messstrecke von acht Metern Länge. 48 Sensoren maßen den sogenannten Körperschall, das zwischen Rad und Schiene entstehende Laufgeräusch. Auf dem Computerschirm wurde jede Abweichung des Rades vom einprogrammierten Idealbild angezeigt. Gleichzeitig ertasteten zwölf optische Sensoren Werte, mit denen der Raddurchmesser bestimmt wird. Für ein Rad an der dritten Achse des ersten Waggons annoncierten die Messgeräte eine sogenannte Unrundung erheblichen Ausmaßes. Bahnintern gilt für Unrundungen ein „Betriebsgrenzmaß“ von 0,6 Millimetern. Das Rad des Unglückszuges hatte den Wert um fast das Doppelte überschritten – 1,1 Millimeter. Zwei Nächte zuvor war der Waggon schon einmal auffällig geworden: Dasselbe Rad wies eine Unrundung von 0,8 Millimetern auf. Nach nur knapp 1500 weiteren gefahrenen Kilometern hatte sich der Wert, der schon bei der vorherigen Prüfung über der Grenzmarke lag, also noch einmal drastisch verschlechtert. Doch niemand schlug Alarm.“[15]

Damit wurde in mindestens drei Bereichen gegen elementare Sicherheitsaspekte verstoßen:

(1) Unverantwortliche Entscheidung für eine neue, nicht erprobte Technik an der sensibelsten Stelle des Rad-Schiene-Systems: Es gab die eigenmächtige Entscheidung „von oben“ für eine „einmalige“ Radkonstruktion, bei der die Genehmigungsbehörde unter Druck gesetzt wurde.

(2) Nicht beachtete Warnungen: Es gab deutliche Warnungen aus dem Ausland (Dänemark und Japan). Vor allem wurden die für die Radkonstruktion katastrophalen Befunde des renommierten Bahntechnik-Unternehmens Thyssen Messtechnik, die dreizehn Monate vor der Eschede-Katastrophe vorlagen, schlicht ignoriert.

(3) Nicht beachtete Messungen der DB selbst: Die bahneigenen Messungen an eben dem späteren Unglücksrad, die nach dem Regelwerk der DB selbst dazu hätten führen müssen, den entsprechenden ICE-Wagen sofort aus dem Verkehr zu ziehen, wurden nicht zur Kenntnis genommen.

Bilanz: Für die Eisenbahnkatastrophe von Eschede tragen Mitverantwortung der Vorstand der Bundesbahn unter Heinz Dürr (in der Phase der Entscheidung des Radsatzwechsels 1992/93), der Vorstand der Deutschen Bahn AG unter Heinz Dürr 1994-1997 (in der Phase des Einsatzes dieses Radtyps vor dem Hintergrund vorliegender und neu eingehender Warnungen) und der DB-AG-Vorstand unter Johannes Ludewig 1997/98 (hinsichtlich des Ignorierens der vorliegenden Warnungen und Messungen). Ludewig selbst und seinem Team sind in diesem Zusammenhang noch die geringsten Vorwürfe zu machen; die wichtigsten Entscheidungen fielen weit vor Beginn von dessen Amtszeit. Allerdings gab es in der Person des Technikvorstands Roland Heinisch eine personelle Kontinuität.

Ludewig und das gesamte Top-Management der DB erweisen sich als unfähig zur Aufarbeitung der Eschede-Katastrophe

Am 17. Juni 1998, zwei Wochen nach dem Unglück, erklärte Bahnchef Johannes Ludewig im Verkehrsausschuss des Bundestags, die Radkonstruktion sei absolut sicher; man werde den ICE-Verkehr in Bälde wieder aufnehmen – mit eben diesen Rädern. Anfang Juli befanden sich die meisten ICE-1 wieder im Einsatz. Doch alle Züge waren – auf Anweisung des Eisenbahn-Bundesamtes – klammheimlich auf Monobloc-Räder umgerüstet, also rück-umgerüstet worden. Die Deutsche Bahn AG hat seither nie mehr auf die angeblich sichere, den Reisekomfort steigernde Technik der gummigefederten Radsatzsysteme zurückgegriffen.

Offensichtlich um rechtliche Folgen zu vermeiden – um nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden – hielten Bahnchef Ludewig und hält die DB jedoch bis heute daran fest, dass man in Sachen ICE-Räder immer korrekt gehandelt habe. Im Geschäftsbericht 1998, verfasst im Frühjahr 1999, wird Eschede von Ludewig als „tragischer Unfall“ bezeichnet. In dem 120-Seiten-Bericht wird der größten Katastrophe in der deutschen Eisenbahngeschichte nicht einmal eine Viertelseite gewidmet; das Thema wird knapp unter dem Aspekt der Umsatzeinbußen abgehandelt. Der Abschnitt zum Thema Fernverkehr beginnt mit den Zeilen: „Im deutschen Fernreisemarkt war 1998 erstmals seit einer Reihe von Jahren wieder Aufwind zu spüren. Die Zahl der Reisen wuchs gegenüber dem Vorjahr um etwa drei Prozent.“ Die einzigen Zeilen zu Eschede lauten hier wie folgt: „Die Konzernsparte DB Reise&Touristik [heute DB Fernverkehr; W.W.] konnte die positive Marktentwicklung nicht voll ausschöpfen […] Dazu haben die Folgen des Zugunglücks von Eschede beigetragen. Wegen des Radwechsels in der gesamten ICE-Flotte der ersten Generation stand dieses Rückgrat des Fernverkehrs bis zum Herbst [1998] nicht voll zur Verfügung.“ Das war´s.[16]

Grundsätzlich blieb es bis heute bei dieser Grundhaltung. Bahnchef Rüdiger Grube argumentierte 2013 noch vergleichbar: „Wir haben damals die Technik der gummigefederten Radreifen, obwohl sie behördlich zugelassen war, nicht mehr eingesetzt, um auf Nummer sicher zu gehen.“[17] In Wirklichkeit war die Bahn sechs Jahre lang auf Nummer unsicher gefahren, hatte Tag für Tag das Leben Tausender Fahrgäste gefährdet. Doch die Bahnchefs Ludewig, Mehdorn und Grube waren bzw. der aktuelle Bahnchef Lutz ist bis heute nicht bereit, das einzugestehen.

Der für den verhängnisvollen Radwechsel verantwortliche Roland Heinisch machte im Bahnkonzern und im Verband der Internationalen Eisenbahnen (UIC) Karriere. Er schied Ende August 2007 aus dem Unternehmen aus. 2008 wurde ihm von der Deutschen Maschinentechnischen Gesellschaft eine Ehrenmedaille verliehen. In der Laudatio auf Heinisch wird die Eisenbahnkatastrophe angesprochen, aber gezielt das Wort Eschede vemieden.[18] 2010 wurde Heinisch mit dem European Railway Award ausgezeichnet – in der „Kategorie Technik“.

Bahnreform Stufe II – Die Fortsetzung einer zerstörerischen Bilanz

Bereits im ersten Geschäftsbericht, den Ludewig zu verantworten hatte, wurde die Fortsetzung der Bahnreform positiv erwähnt. Die Rede ist da von der „2. Stufe der Bahnreform“. Im 1998er Geschäftsbericht zieht Ludewig hierzu eine erste Bilanz: „Organisatorisch haben wir 1998 zur Vorbereitung auf die 2. Stufe der Bahnreform genutzt. Sie ist Anfang 1999 wirtschaftlich in Kraft getreten und wird rechtlich dieses Jahres mit der Ausgliederung der fünf Führungsgesellschaften rückwirkend zum 1. Januar 1999 vollzogen. In der neuen Struktur – DB Reise & Touristik [heute: DB Fernverkehr; W.W.], DB Regio, DB Cargo [bald darauf: DB Railion, seit 2016 erneut DB Cargo; W.W.], DB Station & Service und DB Netz – verfügen wir über dezentralisierte unternehmerische Verantwortung und Marktnähe.“[19]

Diese Entwicklung war zweifellos vorgegeben und bereits 1993/94 mit der Bahnreform im Grundsatz so beschlossen worden. Zumindest in seinen offiziellen Verlautbarungen stellte sich Ludewig in die Tradition dieser Bahnreform-Beschlüsse, die ja immerhin von einer größtmöglichen Koalition aus CDU/CSU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen beschlossen worden war (nur die damalige PDS hatte im Bundestag dagegen gestimmt).

Das heißt allerdings auch: Die negativen Aspekte der „Bahnreform“ verstärken sich auch in der Ära von Bahnchef Ludewig. Die Aufspaltung in formal selbständige Aktiengesellschaften führte zu einem Verlust an Synergien und zu neuen unnötigen Schnittstellen und Fehlerquellen (beispielsweise hatte es bis 1999 ein Geschäftsfeld „Traktion“ gegeben. Auch das musste aufgegeben werden zugunsten Traktionsbereichen bei Regio, im Fernverkehr und bei Cargo). Getrennte Unternehmen bedeutete auch mehr Bürokratie, mehr Wasserköpfe und mehr Aufwand und Kosten bei den Bilanzierungen. Objektiv handelt es sich bei dieser Aufspaltung auch um Vorleistungen für eine mögliche materielle Privatisierung von Teilbereichen der Eisenbahn.

Ludewig war in dieser Beziehung auch schlicht guter Beamter, jemand, der den jeweiligen Regierungsauftrag erfüllte. Er fühlte sich auch verpflichtet, die beschlossene Transrapid-Strecke Berlin – Hamburg, die die Deutsche Bahn AG bauen sollte, zu verfolgen. Verantwortlich im Bahnvorstand für die Umsetzung des Magnetbahnbaus war Roland Heinisch, der origineller Weise auch als „Chef-Innovator“ bezeichnet wurde. Erst in einem Interview direkt nach seiner Abberufung als Bahnchef ging Ludewig erkennbar auf Distanz zum technisch völlig unausgereiften und für die Eisenbahn in jedem Fall absolut kontraproduktiven Transrapid-Projekt.[20]

Vergleicht man dann die Grunddaten der Deutschen Bahn AG in der Ära Ludewig mit denen in der vorausgegangenen Ära Dürr, so sind die Unterschiede nicht allzu groß (siehe dazu die Tabelle). Das Schienennetz wurde weiter abgebaut, wenn auch bei der „Jahresleistung“ mit 450 km Abbau im Jahr unter Ludewig etwas langsamer als unter Dürr (minus 513 km pro Jahr). Auch die Gleislänge wurde weiter deutlich gekappt. Und zwar um 4643 km in der gesamten Amtszeit und um 2321 km pro Jahr, was sogar eine etwas „größere“ Abbauleistung ist, als es eine solche unter Dürr (mit 2000 km weniger Gleise pro Jahr) gab. Auch wurde wie gehabt die Zahl der Weichen deutlich reduziert. Im gesamten Zeitraum mit Ludewig als Bahnchef um 9681 und damit mit einer „Jahresleistung“ von 4840 pro Jahr. Hier wurden unter Dürr pro Jahr doppelt so viele Weichen aus dem Netz genommen. Der Abbau der Gleise und die Reduktion der Weichen bedeuten, dass die Leistungsfähigkeit des gesamten Systems geschwächt wird, dass es z.B. immer weniger Ausweichgleise gibt. Damit können Züge immer weniger überholt werden. Bei Baumaßnahmen sind damit immer öfters Sperrungen von größeren Streckenabschnitten erforderlich (2018/19 z.B. festzustellen auf der Südbahn Ulm – Friedrichshafen, die elektrifiziert wird).

Nur beim Aufbau neuer Schulden gibt es eine deutlich vorsichtige Gangart. Heinz Dürr hatte es im Zeitraum 1994 bis 1997 geschafft, die im Januar 1994 völlig schuldenfrei gestartete – vom Bund zu 100 Prozent entschuldete! – Deutsche Bahn AG mit neuen Verbindlichkeiten in Höhe von 13,5 Milliarden Euro zu belasten. Das waren pro Jahr 3,4 Milliarden Euro Neuverschuldung. Im Zweijahreszeitraum der Ludewig-Bahnchef-Zeit stiegen die Schulden „nur“ noch um 600 Millionen Euro oder um 300 Millionen Euro im Jahr.

Wirklich Fahrgastrekorde? Die Manipulation der Statistik

Die Zahlen für den Fernverkehr weisen in der Ära Ludewig einen Rückgang aus von 152 Millionen Reisenden Ende 1997 auf 146,5 Millionen Reisende Ende 1999. Im Nahverkehr gab es eine Steigerung (von 1500 auf 1534 Millionen Reisende).

Insgesamt liegen die Zahlen allerdings auf einem relativ hohen Niveau. Wiedergegeben werden immer die Angaben aus den Statistik-Heften „Daten und Fakten“ der DB AG. Eine genaue Untersuchung ergibt – dass diese seit 1998 manipuliert – schöngerechnet – sind. Wobei die Manipulation bzw. Fälschung dann durchsichtig ist, wenn man der Sache auf den Grund geht.

So nennt das Daten-und-Fakten-Heft 1997/1998 für das Jahr 1997 1,375 Milliarden Fahrgäste insgesamt (Nah- und Fernverkehr). Im Jahr darauf, im Daten-und-Fakten-Heft 1998/99, werden dann für das gleiche Jahr 1997 plötzlich 1,652 Milliarden Fahrgäste gemeldet. Das sind 277 Millionen Fahrgäste mehr oder ein Plus von 20 Prozent.

Das Daten-und-Fakten-Heft 1999 – das dann bereits von Bahnchef Mehdorn zu verantworten war – setzt dann an den 1997er Zahlen aus „Daten und Fakten“ 1998/99 an und vermeldet 1,668 Milliarden Fahrgäste für 1998.

Was war passiert? Genau das, was der Bundesrechnungshof in einer kritischen Bilanz bereits 1997 angesprochen hatte: Die Deutsche Bahn AG, so die oberste, im Grundgesetz verankerte Kontrollinstanz, arbeite mit „Ausweisänderungen“.[21] Bis zur Daten-und-Fakten-Heft-Ausgabe 1997/98 hatte sich der Bahnkonzern bei der Statistik an Gesetz und Ordnung, hier an § 5 Absatz 1 der „Verordnung über die Eisenbahnstatistik“ und an die Vorgaben des Statistischen Bundesamtes, gehalten. Danach wird die Zahl der Fahrgäste „nach Art der Fahrausweise“ ermittelt. Ausdrücklich heißt es dann: „Nicht zu den beförderten Personen gehören nicht zahlende Reisende sowie Militärpersonen.“ Seit dem DB-Statistik-Heft des Jahres 1998 werden von der DB AG kostenlos Reisende mitgezählt. Das sind dann Bundestagsabgeordnete, Behinderte, Militärpersonen und vor allem die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist ein erhebliches Potential; im Jahr 1998 waren dies knapp 300 Millionen kostenlos Reisende.

Nun kann man über diese geänderte Zählweise unterschiedlicher Auffassung sein. Mir erscheint die „alte“, gesetzlich basierte Zählweise die überzeugendere zu sein – zumal für einen Bahnkonzern, der als Aktiengesellschaft aufgestellt ist und der sich einer primär betriebswirtschaftlichen Orientierung verpflichtet fühlt. Danach zählen Reisende dann als Reisende, wenn sie für ihre Fahrten auch bezahlen. Und Reisende, die gratis mitfahren (dürfen), zählen nicht. Punkt.

Doch selbst wenn man die seit 1998 von der Deutschen Bahn AG praktizierte Zählweise, bei der die nicht zahlenden Fahrgäste in der Statistik als normale Fahrgäste erfasst werden, bevorzugt, geht eine Sache gar nicht: ein Vergleich der ab 1998 auf Basis der neuen statistischen Methode deutlich höheren Fahrgastzahlen (die Gratis-Fahrenden berücksichtigend) mit denen der vorausgegangenen Jahre auf Basis der „alten“ Statistik (die Gratis-Reisenden nicht berücksichtigend). Wählt man ab 1998 die neue Form der statistischen Erfassung, dann müssten alle Fahrgastzahlen konsequent auf Basis der „modernen“ Statistik ausgewiesen und entsprechend zurückgerechnet – rückwirkend angepasst – werden.

Das macht die Deutsche Bahn AG nicht. Sie vergleicht Äpfel mit Birnen, konkret die Ende der 1990er Jahre in der „modernen“ Statistik ausgewiesenen und damit die um 20 Prozent höheren Fahrgastzahlen mit den früheren Fahrgastzahlen, die auf Basis der alten Statistik belassen werden. Dies führt zu drastischen Fahrgaststeigerungen. Doch diese gibt es zu einem großen Teil nur auf dem Papier.[22]

Es ist nicht klar, wer für die Manipulation der Statistik die Verantwortung trägt. Erst in der Ära Mehdorn wird auf dieser Basis, also mit manipulierten, massiv geschönten Fahrgastzahlen, Propaganda betrieben. Darauf wird in Teil III der Serie noch ausführlicher eingegangen. Umgesetzt wurde die Veränderung der Statistik allerdings bereits 1998.

Stuttgart 21. Oder: Warum musste Ludewig gehen?

Der Abgang von Johannes Ludewig erfolgte abrupt. Der Kurzzeit-Verkehrsminister Franz Müntefering (SPD) hatte ihm Mitte September 1999 den Laufpass gegeben – kurz bevor er selbst sein Amt an Reinhard Klimmt (ebenfalls SPD) als neuen Verkehrsminister weiterreichte. Für Ludewig selbst – so seine Feststellung – kam die Entscheidung unerwartet. Ludewig: „Bis zum Sommer [1999; W.W.] hatte ich immer irgendetwas in der Richtung für möglich gehalten, aber zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr. Denn wir waren auf einem guten Weg, aus den vielfältigen Schwierigkeiten herauszukommen.“[23]

Ludewig befand sich seit dem Wahlsieg von SPD und Grünen und der Bildung der rot-grünen Koalition im Herbst 1998 als „Mann von Helmut Kohl“ ganz offensichtlich in einer politisch heiklen Situation. Wenn die Opposition plötzlich die neue Regierung stellte, war dies bislang oft mit einem Wechsel an der Bahn-Spitze verbunden. Hinzu kam, dass Ludewig sich seit Amtsantritt in einem ständigen Machtkampf mit seinem Vorgänger im Amt, Heinz Dürr, befand. Dieser war 1997 direkt aus der Position des Bahnchefs in diejenige des Aufsichtsratschefs der DB AG gewechselt. Von diesem „Kontrollposten“ aus hatte er viele von Ludewigs größeren Entscheidungen im operativen Geschäft kritisiert. Doch im Februar 1999 warf Dürr einigermaßen überraschend das Handtuch und gab im Zorn seinen Chefposten im Kontrollgremium auf.

Müntefering und Ludewig schienen sich anzufreunden. Müntefering sprach öffentlich von einer „zweiten Chance“ des Johannes Ludewig. Im März 1998 wurde Ludewig sogar vom Aufsichtsrat in seinem Amt bestätigt. Das war nur möglich, indem die Vertreter von SPD und Grünen im Aufsichtsrat für die Amtszeitverlängerung stimmten. Damit sprach eigentlich alles dafür, dass Ludewig die Bahn weitgehend nach seinen eigenen Vorstellungen würde entwickeln können.

Und tatsächlich schien der Mann in diese Richtung Anläufe zu nehmen. Ja, es gibt Anzeichen dafür, dass er sogar eine umfassende Konzeption für eine neue Ausrichtung der Deutschen Bahn AG entwickelte, die mit einigen Brüchen einer Bahn auf Privatisierungskurs verbunden schien. Margarita Chiari beschrieb kurz nach dem von Müntefering erzwungenen Abgang von Ludewig als Bahnchef den sich abzeichnenden Neuanfang wie folgt: Ludewig „schien nun [im Frühjahr 1999; W.W.] die Skepsis, die ihm nach seinem überraschenden Wechsel zur Bahn 1997 entgegengeschlagen hatte, überwunden zu haben. Fast befreit wirkte er nach dem Rücktritt seines Widersachers Heinz Dürr [vom Chefposten des DB-AG-Aufsichtsrats; W.W.]. Er tauchte öfters auf Bahnsteigen auf, sparte auch nicht mit Kritik an ´falschen Entscheidungen der Vergangenheit´. Und er stellte plötzlich selbst die Weichen. Im Sommer [1999; W.W.] kündigte er den bislang radikalsten Kurswechsel seit der Bahnreform an: Statt weitere Milliarden in neue Hochgeschwindigkeitsstrecken fließen zu lassen, werde die Bahn nun verstärkt in den Bestand investieren, Langsamfahrstellen beseitigen, den Regionalverkehr beschleunigen, das Netz entflechten, den Service verbessern. Prestigeprojekte wie der Neubau des Stuttgarter Bahnhofs (= Stuttgart21; W.W.] wurden gestrichen, der Personalabbau verlangsamt. […] ´Konsequenz´, attestierte ihm sogar der verkehrspolitische Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen, Albert Schmidt. Die neue Strategie erhielt Applaus.“[24]

Die Gründe, die zu dem überraschenden Abgang von Ludewig als Bahnchef führten, dürften noch längere Zeit im Dunkeln bleiben. Die Gewerkschaft Transnet und ihr Chef Norbert Hansen hatten gegen Ludewig heftig Front gemacht; sie spielten beim Ludewig-Sturz sicher eine wichtige Rolle. Die Stiftung Warentest veröffentlichte im Sommer 1998 ein vernichtendes Urteil über den Service und die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn AG. Die zwei Grundaussagen lauteten: (1) In drei von vier Fällen würden den Kunden in den Service-Centern überteuerte Tickets verkauft. (2) Es sei noch immer „jeder zweite Zug verspätet“.

Grundsätzlich traf sicher das meiste zu, was die Stiftung der DB vorwarf. Die Heftigkeit des Angriffs erstaunte indes. Die chaotische Fahrpreisstruktur war weitgehend ein Erbe der Dürr-Ära; Ludewig hatte mehrfach erklärt, ein transparentes, einfaches, neues Fahrpreissystem schaffen zu wollen. Er wollte ausdrücklich die „BahnCard kundenorientiert zur Reisekarte weiterentwickeln“. Damals gab es nur eine BahnCard50 – und keine Schnäppchen-Karte BC25.[25] Hinzu kommt: In Sachen Pünktlichkeit hatte es in den ersten 18 Monaten der Ludewig-Amtszeit als Bahnchef erkennbare Fortschritte gegeben. Warum dann der Wechsel? Warum dann ein Wechsel nach knapp zwei Jahren? Warum ein Wechsel weg von einem recht gewissenhaft arbeitenden Beamten hin zu einem krass privatwirtschaftlich ausgerichteten neuen Bahnchef, dessen bisherige Karriere überwiegend vom Flugzeugbau und der Autoindustrie geprägt war?

Sicher ist, dass das, was Ludewig in den letzten Wochen seiner Zeit als Bahnchef skizzierte, den Interessen der Bau-, Beton- und Auto-Lobby widersprach. Nirgendwo konnte man besser verdienen als an dem großzügigen Ausbau der Hochgeschwindigkeitsstrecken. In der Amtszeit von Ludewig als Bahnchef waren die Kosten für den Bau der Schnellfahrstrecke Köln – Frankfurt/M., die unter Heinz Dürr beschlossen und mit deren Bau 1995 begonnen worden war, explosionsartig gestiegen. Ludewig hatte versucht, zu bremsen und eine Kündigung der im Baulos ARGE B involvierten Unternehmen betrieben. Er war dabei gescheitert; die Kosten verdoppelten sich am Ende knapp, was zweifellos der Baubranche ein sattes Plus einbrachte. Es handelte sich zugleich um die erste Strecke, die komplett als „feste Fahrbahn“ – als Betonfahrbahn anstelle von Gleisen, die im traditionellen Schottergleisbett verlegt sind – gebaut war. Eine Bauweise, die erheblich zur Kostensteigerung bei Neubaustrecken beiträgt. Feste-Fahrbahn-Strecken müssen spätestens nach zwei Jahrzehnten komplett saniert werden. Anders als bei einem Schotterbett-Oberbau ist dies in der Regel mit einer kompletten Streckensperrung verbunden. Jede größere Beschädigung der Feste-Fahrbahn-Strecke kann zu enorm langen Streckensperrungen und damit zu enorm hohen Einnahmeeinbußen bei der Bahn führen.[26]

Ludewigs Ideen für einen „Kurswechsel“ ähneln dem, was aktuell für die Eisenbahn – u.a. im Rahmen des Projekts „Deutschlandtakt“ – vorgeschlagen wird. Allerdings gab es vergleichbare Vorschläge – wie dieser Beitrag dokumentiert – bereits vor mehr als zwei Jahrzehnten. Wären sie damals realisiert worden, hätte die Deutsche Bahn möglicherweise die in dieser Serie beschriebenen weiteren Fehlentwicklungen, zu denen es in krasser Form in der Ära Mehdorn kam, vermeiden und den fortgesetzten Niedergang der Schiene stoppen können. Eine derart neu ausgerichtete Bahn wäre zu einem ernsthaften Konkurrenten für den Pkw- und Lkw-Verkehr und damit für die Autolobby geworden.

Eine solche Entwicklung war jedoch kaum mit der Tatsache vereinbar, dass es seit Herbst 1998 im Kanzleramt einen neuen Chef gab, der sich bereitwillig als „Autokanzler“ und als „Kanzler der Bosse“ bezeichnen ließ. Eine solche Entwicklung hätte sich auch in direktem Widerspruch zur konkreten Verkehrspolitik unter Rot-Grün befunden. Diese hatte 1998 die Ökosteuer eingeführt, mit der auch die Deutsche Bahn in vollem Umfang belastet wurde. Damit wurde die Wettbewerbsposition der Schiene ein weiteres Mal verschlechtert.

Ludewigs Absage an Stuttgart 21 konkretisierte den Kurswechsel noch. Heinz Dürr, der Erfinder von Stuttgart21, hatte heftig gegen Ludewigs Absicht protestiert, das gewaltige Bahnhofsprojekt, zugleich damals bereits das größte Eisenbahn-Infrastrukturprojekt in Deutschland, aufzugeben. Für die Bau- und Beton- und Bankenlobby, die 1999 mit diesem Projekt bereits seit fünf Jahren eng verbunden war, musste der Beschluss von Johannes Ludewig, aus dem S21-Projekt auszusteigen, wie eine Kampfansage erschienen sein. Immerhin ging es bei Stuttgart21 auch nach den damaligen Maßstäben um ein gigantisches Großprojekt mit Investitionsaufträgen in Höhe von mehreren Milliarden Euro, verbunden mit erwarteten Gewinnen in Höhe von vielen hunderten Millionen Euro.

Eine treffende Bilanz der Ära Ludewig veröffentlichte der Tagesspiegel; dort hieß es: „Der ehemalige Kanzleramtsminister Ludewig hat nur ein Mandat, seine – oft richtigen – Entscheidungen durchzusetzen: die Nähe zur Politik. Die ging mit dem Regierungswechsel verloren. Der Aufstand der Bahn-Belegschaft gegen seinen ´Behörden-Stil´, die Kampagne der Gewerkschaften, der Machtkampf mit […] Heinz Dürr: Ludewig brauchte politischen Rückhalt für seine internen Auseinandersetzungen. All das hat Müntefering gesehen – und ausgesessen. […] Anstatt der Bahn, wie versprochen, bei den Investitionen seines Hauses Vorrang einzuräumen, hat Müntefering ihr Wettbewerbshindernisse wie die Ökosteuer in den Weg gerollt. Ludewig war ein König ohne Land.“[27]

Persönliches – Eschede im Verkehrsausschuss und meine Fragen an Ludewig und Heinisch

In der Diskussion über die Eschede-Katastrophe im Verkehrsausschuss des Bundestags am 17. Juni 1998, an der Bahnchef Johannes Ludewig und Technikvorstand Roland Heinisch teilnahmen, wurden die beiden Vertreter der DB AG von mir mit dem oben angeführten Prüfbericht der Thyssen-Tochter in Kassel konfrontiert. Roland Heinisch antwortete darauf zunächst mit der Aussage: „Solche Prüfberichte haben wir nicht bestellt.“ Und dann: Es habe solche Prüfungen möglicherweise früher mit Monobloc-Rädern – und damit nicht mit dem beim Eschede-Unglück entscheidenden Radtyp – gegeben.[28]

Das entsprach offensichtlich nicht der Wahrheit. Fünf Tage nach dieser Verkehrsausschusssitzung erhielt der Vorsitzende des Verkehrsausschusses einen an mich gerichteten Brief von DB-Vorstand Roland Heinisch. Der Brief, datiert auf den 22. Juni 1998, hat den folgenden Wortlaut:

„Sehr geehrter Herr Dr. Wolf, im Nachgang zur Anhörung des Verkehrsausschusses vom 17. Juni 1998 gebe ich folgende Informationen auf Ihre Anfragen […] 3. Im Rahmen eines vom BMBF geförderten Projekts ‚Unrunde Räder‘ hatte Thyssen/Kassel […] den Auftrag erhalten, je 8 Räder der BA 64 (der erwähnten gummigefederten Räder des ICE-1, also keine Monobloc-Räder; W.W.) zu verbessern, die Härte zu bestimmen und zwar im Neuzustand, nach 60.000 km, nach 110.000 km usw. bis max. 400.000 km. Nach 300.000 km waren die Laufflächen aufgrund ihres Zustandes abgedreht und konnten deswegen Thyssen nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Mit freundlichen Grüßen R. Heinisch.“

Dieser Brief blieb auf wunderliche Weise im Sekretariat des Verkehrsausschusses hängen. Er wurde mir erst ein Vierteljahr später zugestellt.

Das heißt im Klartext: Die Deutsche Bahn AG und die Bundesregierung – vertreten durch das Bundesforschungsministerium – verfügten ein Jahr vor der Eschede-Katastrophe über Prüfberichte zu den in Einsatz befindlichen ICE-Radsätzen. Diese Prüfberichte dokumentierten den katastrophalen, den Grundsätzen von Sicherheit widersprechenden Zustand der ICE-1-Radsätze. Das Bundesforschungsministerium – und damit faktisch die Bundesregierung – war sogar Auftraggeberin dieser Untersuchung.

Doch diese brisante Information wurde solange zurückgehalten, bis die Diskussion über die Eschede-Katastrophe deutlich abgeklungen war.

[«1] Wirtschaftswoche 38/1999; vom 16. September 1999. Ob es sich hinsichtlich Mehdorn genau so verhielt, wie hier dargestellt, sei dahingestellt. Mehdorn war damals gerade erst von Daimler zu Heidelberger Druckmaschinen AG gewechselt und wollte dort bei der Muttergesellschaft RWE Karriere machen. Erst als das nicht klappte und er bei RWE seinen Sitz in der Holding verlor, stand er dafür bereit, nach Daimler und Heidelberger Druckmaschinen/RWE auf ein drittes Karrieregleis, die Deutsche Bahn, zu setzen.

[«2] DVZ [Deutsche Verkehrszeitung] 90/1997 vom 29. Juli 1997.

[«3] Geschäftsbericht 1997, Deutsche Bahn AH, S. 5.

[«4] Zitiert in: Südwestpresse vom 21. November 1997.

[«5] Statement Johannes Ludewig vom 3. März 1999 anlässlich der Jahrespressekonferenz der Deutschen Bahn AG, Manuskript, S.6 und Statistik dort im Anhang S.11.

[«6] Berliner Zeitung vom 3. Dezember 1999. Mehdorn kündigte damals gleichzeitig an, dass als Ersatz „nun Großbildschirme auf den Bahnhöfen über Staus auf den Straßen“ informieren würden. Vergleichbares fand nie statt; das war eine der Mehdorn´schen Seifenblasen.

[«7] Offizieller Bericht des Eisenbahn-Bundesamts (EBA) zum Eschede-Unfall; hier wiedergegeben in: Winfried Wolf, Das ICE-Unglück von Eschede, in: G. Altmann, H. Monheim, A. Schmidt, B. Strowitzki und W.Wolf, Einmal Chaos und zurück, Köln 1998 (ISP-Verlag), S.73f.

[«8] Interview in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 25. Mai 2013.

[«9] Die Aussagen von Lutz und von Löwen jeweils zitiert nach: Der Tagesspiegel vom 4. Juni 2018.

[«10] Der Spiegel 24/1998.

[«11] Dazu schrieb Prof Dr. Hans-Jürgen Kühlwetter: „Greift ein Vorgesetzter so in Verwaltungsabläufe in seinem Verantwortungsbereich ein, so ist dies ein Zeichen einer hierarchischen Unterstellung und der Vorgesetzte trägt für die Folgen des Eingriffs auch die Verantwortung.“ (Eisenbahn-Revue 1/2003). Doch Heinisch wurde im Eschede-Prozess keine Verantwortung zugesprochen.

[«12] Frankfurter Rundschau vom 16. Juni 1998 (zu Japan); Stern 34/2001 (zu Dänemark und Heinisch-Notiz). Die Tester in Japan sollen nach einem Bericht „Sicherheitsbedenken“ angemeldet haben. Es soll bei der Erprobung der gummibereiften Räder „nicht unerhebliche Verformungen vor allem des Radreifens“ gegeben haben. Bericht in: Der Modelleisenbahner Nr. 8/1998.

[«13] Spiegel 24/1998.

[«14] Z. Boier und W. Peter, „Räder – die Schwachstellen des Rad-Schiene-Systems“, in: VDI-Nachrichten vom 12. Juni 1998.

[«15] Der Spiegel 39/1998.

[«16] DB Geschäftsbericht 1998, S. 30. Es hätte nun sein können, dass Ludewig auf der Bilanzpressekonferenz ergänzende und eher angemessene Worte zu Eschede hätte finden können. Ich nahm an dieser teil und verfüge über das Rede-Manuskript. Diese Rede ist eher noch peinlicher. Dort heißt es direkt bzw. eher indirekt zu Eschede: „Meine Damen und Herren, hinter der Deutschen Bahn liegt ein Geschäftsjahr mit einer Reihe außergewöhnlicher und unvorhersehbarer Ereignisse. Sie haben den zunächst positiven Verlauf unseres Geschäftsjahres im ersten Halbjahr 1998 unterbrochen und uns im zweiten Halbjahr dann zu einem Teil erhebliche Schwierigkeiten gemacht. Trotzdem ist es uns gelungen, den Umsatz zu stabilisieren. Dass dies gelungen ist, beweist die Leistungsfähigkeit der Bahn und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“ Das Wort „Eschede“ taucht dann in dem Zusammenhang auf, wie „unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit der Extremsituation umgegangen“ seien. Und noch einmal, indem in drei gleichgewichtigen Spiegelstrichen Eschede, ein Unfall in Immenstadt und der „Brand eines italienischen Güterzugwagens auf der Strecke Hannover – Würzburg in der Nacht auf Dienstag“ auf derselben Ebene abgehandelt werden. Es gibt weder in dieser Rede noch im Geschäftsbericht einen Ausdruck des Bedauerns, der Entschuldigung, eine Hinwendung an die Hinterbliebenen.

[«17] Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 25.5.2013

[«18] Es heißt dort: „Leider habe es auch schwierige Zeiten gegeben. Es galt nach dem schweren Unfall im Jahr 1998 nicht nur nach Verantwortlichen und Schuld zu suchen, sondern vor allem aus diesem tragischen Unglück zu lernen.“

[«19] DB Geschäftsbericht 1998, S. 5.

[«20] In der Tageszeitung Die Welt vom 16. Oktober 199 sagt Ludewig auf die Frage „Was raten Sie Mehdorn beim Thema einspuriger Transrapid?“: „Da hat sich mit der Einspur-Diskussion die Geschäftsgrundlage verändert. Die Bundesregierung hat damit die Basis des gemeinsamen Eckpunktepapiers vom April 1997 verlassen.“

[«21] Bundesrechnungshof, Bericht nach §88 Abs. 2 BHO über die Jahresabschlüsse 1994 und 1995 der Deutschen Bahn AG, Frankfurt am Main 1997.

[«22] Über diese statistischen Verfälschungen berichtete ich erstmals in der Broschüre „Deutsche Bahn Abwicklungsgesellschaft“, herausgegeben von der PDS im Bundestag 1998, S.22. Auf den „Horber Schienentagen“ im selben Jahr verwies ich ebenfalls auf diese Manipulationen. Klaus Gietinger hat sich dann dieses Thema ausführlich angenommen und diese Manipulationen detailliert nachgewiesen. Siehe: Klaus Gietinger, Der Markterfolg der Deutschen Bahn AG nach der Bahnreform – Dichtung und Wahrheit, in: Heiner Monheim / Klaus Nagorni, Die Zukunft der Bahn. Zwischen Bürgernähe und Börsengang, Herrenalber Protokolle 116, Schriftenreihe der Evangelischen Akademie Baden, Karlsruhe 2004, S.85ff. Die Bundesregierung hat die geänderte und faktisch manipulierte Fahrgast-Statistik als Antwort auf eine entsprechende Kleine Anfrage der Fraktion der FDP bestätigt (Drucksache 15/1954).

[«23] In: Die Welt vom 16.Oktober 1999.

[«24] Margarita Chiari, Endstation. Bahnchef Ludewig ist vor allem am internen Widerstand gegen seine Person gescheitert, in: Der Tagesspiegel vom 15. September 1999.

[«25] Zwei Jahre später schaffte Mehdorn die BahnCard50 ab; es gab nur noch die Schnäppchenkarte BC25. Erst als es zu massenhaften Protesten kam, führte er die BC50 wieder ein – mit einem 80-Prozent-Preisaufschlag. Ausführlich siehe Teil III der Serie.

[«26] Die Kosten der Neubaustrecke Köln –Frankfurt/M. betrugen am Ende 6 Milliarden Euro. Bei Baubeginn waren 3,9 Milliarden Euro Gesamtkosten vereinbart worden. Mehdorn hatte gleich nach seinem Amtsantritt der Prüfgesellschaft Pwc den Auftrag erteilt, die ungewöhnlich hohen Kostensteigerungen bei dieser Neubaustrecke und bei der Nord-Süd-Verbindung in Berlin untersuchen zu lassen. Pwc kam zu dem Ergebnis, dass es zu Mehrkosten in Höhe von bis zu 5 Milliarden DM kommen würde, für die „unzureichende Planung und Missmanagement verantwortlich seien“. Pwc führte dabei auch ein gesondertes „Gespräch“ mit Ex-Bahnchef Heinz Dürr, der in dem Prüfbericht de facto für die Mehrkosten verantwortlich gemacht wurde. Nach: Süddeutsche Zeitung vom 10. Juli 2000. Eine ausführliche Kritik an der Festen Fahrbahn hatte bereits Mitte der 1990er Jahre der Bundesrechnungshof formuliert; siehe auch: Carl Waßmuth unter gemeingut.org.

[«27] Zurücktreten bitte, Tagesspiegel vom 15. September 1999.

[«28] Deutscher Bundestag, Sitzung vom 17. Juni 1998; Auszug aus dem Protokoll des Verkehrsausschusses: „Dr. Winfried Wolf (PDS): […] Ins Gedächtnis rufen wolle er seine Fragen im Zusammenhang mit der Kasseler Thyssen-Tochter für Messtechnik und Qualität, wonach es im Mai 1997 Prüfberichte zu den (ICE-) Radsätzen gegeben habe, die von massiven Mängeln auch bei neuen Radsätzen gesprochen hätten. Zusätzlich bitte er zu beantworten, ob es stimme, dass diese Firma Räder mit mehr als 300.000 km Laufleistung zur Untersuchung angefordert habe, die jedoch nicht geliefert worden seien.“ Im Folgenden wird dann im selben Protokoll als Antwort des DB-Vertreters ausgeführt: „Er (Heinisch; d. Verf.) weise darauf hin, dass die DB AG mit Monobloc-Rädern anfangs angesichts deren unterschiedlicher Oberflächenhärte Probleme gehabt habe. Es könne sein, dass sich auch Thyssen damit beschäftigt habe. Er werde die Frage noch genauer prüfen.“ Heinisch behauptete also im Ausschuss objektiv wahrheitswidrig, es habe nur eine solche Prüfung bei den ursprünglichen Monobloc-Rädern des ICE-1, wie es sie vor 1992 gab, gegeben.