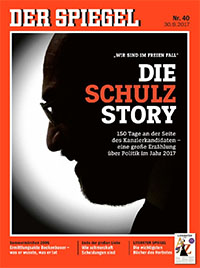

Die Schulz-Story im SPIEGEL – postpolitischer Journalismus

Wenn alles nach Plan läuft, wird SPIEGEL-Autor Markus Feldenkirchen in dieser Saison mit Journalismuspreisen überhäuft werden. Eine 17 Seiten lange Titelstory im SPIEGEL, für die der Autor den SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz ganze 150 Tage lang auf Schritt und Tritt begleitet hat, muss schließlich etwas ganz Besonderes sein. Die Story sei, so der SPIEGEL in seiner Hausmitteilung, „die Nahaufnahme eines Wahlkampfs mit all seinen Hoffnungen, Niederschlägen, Enttäuschungen, eine ausgewöhnliche Erzählung über Politik im Jahre 2017“. Dies kann man zynisch sogar bestätigen. Denn auf den ganzen 17 Seiten tauchen nur in einem einzigen Absatz Inhalte und Sachthemen auf. Ist die SPD wirklich so inhaltsleer? Oder ist dies tatsächlich Markus Feldenkirchens Vorstellung von politischem Journalismus? Von Jens Berger.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Podcast: Play in new window | Download

12. Mai, Raststätte Bottrop Süd

Schulz läuft über ein vermülltes Stück Rasen und setzt sich auf eine Metallbank, von der der blaue Lack abblättert. „Erst mal in Ruhe ’nen Kaffee und dann noch pinkeln gehen.“ Ein Begleiter bringt einen Kaffee im Pappbecher vom Raststätten-McDonald’s. Hupen, Autobahnlärm, schreiende Kinder, klassische Wahlkampf-Verschnaufpause.

– Aus „Mannomannomann“ von Markus Feldenkirchen, DER SPIEGEL 40/2017

Wenn Markus Feldenkirchen für den SPIEGEL eine „Reportage“ schreibt, so hat dies schon stilistisch nur sehr wenig mit klassisch politischem Journalismus zu tun. Feldenkirchen schreibt schnell, entwirft plastische Bilder und schafft es durchaus, Politiker als ganz normale Menschen darzustellen. Dafür gebührt ihm Respekt. Dennoch muss man natürlich auch die Frage stellen, welchen Informationswert derart szenische Schilderungen haben, die vom Autoren sorgfältig ausgewählt wurden, um eine runde Geschichte zu ergeben. Einen echten Nachrichtenwert hat Schulz´ Pinkelpause auf der Raststätte Bottrop Süd nämlich nicht; sie passt jedoch offenbar in den szenischen Spannungsbogen, den sich Feldenkirchen für seine Story ausgedacht hat.

Schulz, der anfangs kämpferische und optimistische Kandidat, der dann von seinen schlechten Beratern die falschen Tipps bekommen hat und dem dann auch noch altgediente Genossen – allen voran Sigmar Gabriel – in den Rücken fielen. In einem Performance-Potpourri aus Umfragewerten, Formulierungsvorschlägen und Reden wurde so aus dem Kanzlerkandidaten der große Verlierer. Wenn man die 17 Seiten liest, stellt man schon schnell fest, dass Feldenkirchens Geschichte im Prinzip überall spielen könnte. Ob sich Martin Schulz nun um den Vorsitz der Metzgerinnung Osnabrück oder um das Bundeskanzleramt bewirbt, spielt im gesamten Text eigentlich keine große Rolle. Die Bundespolitik verkommt zum Sujet im Psychogramm eines Kandidaten, der hilflos gegen die bereits feststehende Niederlage ankämpft.

In Feldenkirchens „Schulz-Story“ geht es vor allem um Berater und den Kandidaten. Und da er aus der Ex-Post-Perspektive schreibt, ist er natürlich schlauer als das Berater-Heer der SPD. Dass es ein Fehler war, anfangs überhaupt nicht auf Inhalte zu setzen und es geradezu politischer Selbstmord war, die Konkurrentin Merkel nicht zu attackieren, wissen Feldenkirchen, Schulz und die Leser selbst nur allzu genau. Der erzählerische Kern der gesamten Story ist damit streng genommen wertlos. Als Leser hätte man sich stattdessen gewünscht, mehr über die inhaltlichen Aspekte des Wahlkampfs zu erfahren.

Bei Feldenkirchen funktioniert die große Politik folgendermaßen. Da stellt erst die SPD ihr Wahlprogramm vor und die CDU zieht dann mit einer inhaltlich identischen Version nach. Schulz echauffiert sich, man müsse doch „mutig sagen“, dass die CDU „von uns abgeschrieben hätte“, Wahlkampfchef Heil rät von derartigem „Gejammer“ ab und Schulz fasst das künftige SPD-Kampagnenmotto mit folgendem Satz zusammen: „Sie haben zwar abgeschrieben, aber wir müssen so tun, als wäre all das zu 100 Prozent das Gegenteil von uns.“ Das ist zwar alles sehr unterhaltsam, aber auch nicht besonders informativ. War denn auf ganzen 17 Seiten kein Platz, dies an einem einzigen Sachthema zu belegen? Oder sprach die innere Führung der SPD nie über Sachthemen? Das wäre doch mal eine Schlagzeile.

An einer einzigen denkwürdigen Stelle kommt Feldenkirchen dann aber doch auf ein inhaltliches Thema zu sprechen. Am 19. Juli war der Meinungsforscher Richard Hilmer zu Gast im Willy-Brandt-Haus und sollte erklären, warum der „Schulz-Hype“ wieder abgeebbt ist. Nach allerlei Gestammel rückte Hilmer dann laut Feldenkirchen mit der Interpretation heraus, dass Schulz nun einmal die Vorstellungen der wegen der Agenda 2010 abgewanderten Wähler nicht erfüllt habe. Der Hoffnungsschimmer sei verglommen. Ebenso schnell verglimmt auch der Hoffnungsschimmer, dass Feldenkirchen nun endlich zu politischen Themen kommt. Nein, gleich danach geht es wieder um die Außendarstellung – um Sensibilität, Leidenschaft, Volksnähe und Geradlinigkeit. Feldenkirchen beschreibt Politik wie ein Verkäuferseminar – was verkauft wird, ist vollkommen unwichtig; entscheidend ist nur, wie man etwas verkauft.

Feldenkirchen ist ein publizistischer Schatten – er ist zwar überall (selbst daheim bei Frau Inge beim Kräutertee oder bei den Proben zum TV-Duell), taucht im Text aber an keiner einzigen Stelle auf. Eine solche Erzählform kennt man aus der Belletristik, in der ja oft auch ein allwissender Erzähler aus dem Off Handlung und Gedanken der Protagonisten schildert. Und genau diesen Eindruck will Feldenkirchen auch erwecken. Aber er ist nun einmal kein allwissender Erzähler und seine Figuren stolpern erkennbar durch die Parallelwelt des SPIEGEL, in der es die wichtigste Aufgabe der Sozialdemokratie ist, „Antworten auf das Zeitalter der Digitalisierung“ zu finden und die Union unter Merkel zu einer sozialdemokratischen Partei geworden ist. In der Filterblase des Hauptstadtjournalismus werden solche Dinge wirklich geglaubt.

Unfreiwillig komisch wird die „Schulz-Story“ auch dann, wenn Feldenkirchen es mal wieder mit seinem Zurücknehmen der eigenen Person komplett übertreibt. Da wird eine dämliche Überschrift von SPIEGEL Online, über die Schulz sich aufregt, zu einem Beitrag aus „einem durchaus renommierten Nachrichtenmagazin“ und auch ansonsten spielen die atmosphärisch zwar stets gegenwärtigen Medien im gesamten Artikel keine Rolle – was auch und vor allem auf den SPIEGEL zutrifft. War es doch der SPIEGEL, der den „Schulz-Hype“ mit gleich drei Titelgeschichten im Frühjahr ganz maßgeblich mit angeschoben hat und im Sommer wieder auf die Merkel-Jubel-Berichterstattung umgeschwenkt hat.

Auch unter diesem Gesichtspunkt ist die „Schulz-Story“ ein typisches Medienprodukt des Jahres 2017. Man mischt zwar mächtig bei der Meinungsmache mit, stellt sich dann jedoch derart übertrieben als neutraler und allwissender Erzähler dar, dass es schon wehtut. Fast noch schlimmer ist, dass eine 17 Seiten lange Titelstory über den Wahlkampf nahezu komplett ohne Inhalte auskommt. Das hat ja schon fast unfreiwilliges Satireniveau. Wie kann man die „Nahaufnahme eines Wahlkampfs“ derart oberflächlich schildern? Das verschwitzte Hemd und der zerknitterte Anzug von Martin Schulz – er lag zwischen den Kalaschnikows der Personenschützer im Kofferraum[*] – spielt für Feldenkirchen eine wichtigere Rolle als die Hartz-Reformen, die im gesamten Artikel kein einziges Mal vorkommen.

Das ist Journalismus aus einer postfaktischen Zeit – einer Zeit, in der Fakten und Inhalte gar keine Rolle mehr spielen und die Erzählung selbst im Mittelpunkt steht. Nicht der Star ist der Star, sondern die Story. So kann man dann auch über Politik schreiben, ohne über Politik zu schreiben. Nennen wir es postpolitischen Journalismus.

Doch ebenso unverständlich ist, wie Martin Schulz dazu kommt, ausgerechnet einen Markus Feldenkirchen vom SPIEGEL 150 Tage lang als seinen Schatten selbst in vertrauliche Gespräche mit Beratern mitzunehmen. Was verspricht sich ein Martin Schulz davon? Es werden wohl gute Schlagzeilen sein. Eigentlich sollte einem Profi doch bekannt sein, dass es auch im postpolitischen Journalismus nichts geschenkt gibt. Nun ist er mit dem SPIEGEL den Aufzug hoch- und wieder heruntergefahren und der SPIEGEL durfte exklusiv über jede Pinkelpause auf dieser Fahrt berichten. Toll!

[«*] das ist natürlich Unsinn, da die abgestellten BKA-Beamten mit Sicherheit kein veraltetes russisches Sturmgewehr im Kofferraum mit sich führen