Die Illusion der Chancengleichheit

Am 31. August brachte die ARD in der Sendereihe „Die Story im Ersten“ ein – wie ich finde – gut gemachte und informative Sendung über die fehlende Chancengleichheit speziell in der Hochschulbildung, produziert vom Saarländischen Rundfunk. (Hier in der Mediathek)

Fernsehen muss Informationen über Bilder vermitteln und das geht am besten über Personalisierung der Botschaften. Trockene Fakten oder Statistiken oder auch historische Hintergründe können da – notwendigerweise – nur selten vorkommen. Ich habe deshalb für alle, die sich für das Thema Chancengleichheit interessieren, ergänzend zu dieser Sendung versucht ein wenig zusätzliches Informationsmaterial zusammenzustellen. Von Wolfgang Lieb.

- Wie sieht es mit Chancengleichheit aus?

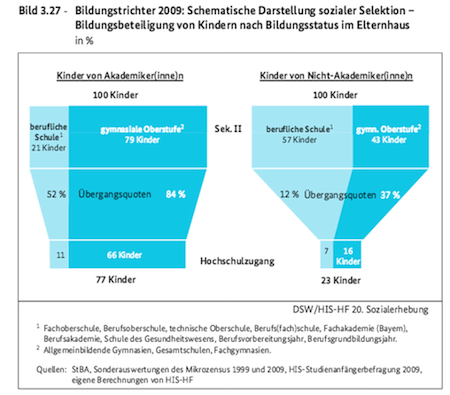

Sind Akademikerkinder bei der Studienplatzwahl und im Studium bevorzugt?Weichenstellungen in Richtung Studium erfolgen der Hochschule zeitlich weit vorgelagert bereits während der Schulzeit. Im Jahr 2009 war die Wahrscheinlichkeit, die gymnasiale Oberstufe auf einer weiterführenden Schule zu besuchen, für Kinder von Akademiker(inne)n 1,8 Mal so hoch wie für Kinder von Nicht-Akademiker(inne)n (79 % vs. 43 %).

Letztere weisen hingegen eine 2,7fach höhere Wahrscheinlichkeit als Kinder von Akademiker(inne)n auf, zu einer beruflichen Schule zu wechseln (57 % vs. 21 %).

Unter der Berücksichtigung beider Zugangswege in ein Hochschulstudium (berufliche Schule und gymnasiale Oberstufe) beginnen von den Kindern aus einer nichtakademischen Herkunftsfamilie 23 % ein Studium. Dieser Anteil ist bei den Kindern von Akademiker(innen) mit 77 % etwa 3,3 Mal so hoch.

Wenn man das grafisch darstellt hat der Bildungstrichter bei Akademikerkindern die Form eines Wasserglases, das sich bis zum Hochschulzugang leicht nach unten verjüngt. Bei Nichtakademikerkindern sieht der Bildungstrichter wie ein richtiger Trichter aus, d.h. er verjüngt sich stark von 100 auf 23.

Am höchsten ist die akademische Reproduktion unter den Studierenden der Medizin.

Die Chancengleichheit ist jedoch nicht nur eine Frage, ob die Kinder aus einem Akademikerhaushalt stammen, sondern auch abhängig von der soziale Stellung der Eltern.

Rd. 60 Prozent der Studierenden stammen aus Familien mit hoher und gehobener sozialer Herkunft, 15 % aus niedriger.

Die Sicherheit und Zwecksetzungen des Studiums sind ein Teil des „sozialen Kapitals“, die für die Bewältigung eines Studiums wichtige Ressourcen darstellen. Arbeiterkinder bzw. Studierende aus bildungsfernen Schichten verfügen kaum über solche Sicherheiten und Selbstverständlichkeiten verfügen: Für sie ist das Studium keineswegs selbstverständlich, viel mehr ein Wagnis; die Hochschule und deren akademische Kulturen sind für sie weithin fremde Welten.

Das soziale Klima an der Hochschule, besonders die Anonymität an den Universitäten; sie ist für Arbeiterkinder mehr belastend (21 % zu 11 % andere).

Arbeiterkindern wie anderen Bildungsaufsteigern mangelt es oftmals an ideeller oder praktischer Unterstützung durch das Elternhaus, die Eltern können das Unternehmen ihrer Kinder oft nur verständnislos und hilflos, manchmal sogar mit einigem Misstrauen begleiten.

Körperliche Behinderungen oder ein niedriger ökonomischer Status der Eltern am stärksten für Benachteiligungen im Studium verantwortlich.

In Deutschland können Studierende aus Arbeiterfamilien nur zu 15 % (un- und angelernte Arbeiter) oder zu 20 % (Facharbeiter und Meister) völlig auf das elterliche Geld zur Studienfinanzierung setzen; dagegen können Studierende mit „Akademikereltern“ zu zwei Dritteln völlig auf das Geld der Eltern vertrauen.

Aufgrund der unzureichenden privaten (Eltern) wie öffentlichen (BAföG) finanziellen Ressourcen für das Studium sind Studierende aus Arbeiterfamilien, ähnlich wie jene aus Familien kleiner Angestellter und Selbständiger, viel mehr auf eine Erwerbstätigkeit im Semester angewiesen. Aus dieser Herkunftsgruppe gehen fast 80 % im Semester – neben den Vorlesungen und Seminaren, neben den Pflichten zum häuslichen Studium einer Erwerbsarbeit nach.

Die möglichen Vorteile eines kürzeren und strukturierten Bachelor-Studiums

für Studierende aus den unteren Sozialschichten erweisen sich eher als Nachteil, wenn Workloads und Module zu strikt ausgelegt werden – wie es in der gegenwärtigen Umsetzung an den meisten Hochschulen in Deutschland der Fall ist.Mit den Workloads und den sukzessiven Modulen in den Bachelor-Studiengängen mit ihren laufenden, selektiven Prüfungen bei einem vorgeschriebenen Maximum von drei Studienjahren (an den Universitäten viel strikter als an den Fachhochschulen!) verstärkt sich diese Problematik für die betroffenen Studierenden immens. Hier liegt eine gewichtige soziale Schieflage vor, den Anforderungen folgen zu können. Davon sind besonders Arbeiterkinder und Bildungsaufsteiger ohne größeren

finanziellen Rückhalt im Elternhaus betroffen.Mit den Leistungsanforderungen für sich haben Arbeiterkinder, die sich im Studium

befinden, keine größeren Schwierigkeiten; sie sind hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit eher eine hoch selektierte Gruppe. Häufiger sind die Randbedingungen des Studierens für sie schwieriger, um ihre vorhandene Leistungsfähigkeit zu entwickeln, abzurufen und zu präsentieren.Bislang spricht mehr dafür, dass auch beim Übergang in ein Masterstudium eine zusätzliche soziale Schieflage eintreten wird.

Die Durchführung und Planung eines Studiums oder Aufenthaltes im Ausland sind in starkem Maße von der sozialen Herkunft abhängig.

- Unterscheidung „Chancengleichheit“ – „Chancengerechtigkeit“

„Chancengerechtigkeit“ ist etwas völlig anderes als die Schaffung der (tatsächlichen) Voraussetzungen für mehr „Chancengleichheit“.Wenn Konservative Begriffe wie „Chancengerechtigkeit“ oder „gleiche Zugangschancen“ im Munde führen, dann handelt es sich um nichts anderes als die bildungspolitische unterfütterte Variante der Parole „Jeder ist seines Glückes Schmied“. Denn wenn jeder (formal) gleiche Chancen auf Bildung und Qualifikation hat, dann ist eben ein ausbleibender beruflicher oder sozialer Aufstieg oder auch Arbeitslosigkeit und Armut den „eigenen Fähigkeiten und Leistungen“ zuzurechnen, dann reichen eben seine Talente und Fähigkeiten nicht dazu aus, um aufzusteigen.

„Chancengerechtigkeit“ heißt also nicht mehr und nicht weniger als die Verteidigung bestehender gesellschaftlicher Rollen und Verteilungsverhältnisse.Der Begriff „Chancengerechtigkeit“ lenkt von den bestehenden Verhältnissen ab und verweist in die Zukunft, nämlich vor allem auf (formal) gleiche Bildungschancen. Die Konservativen haben erkannt, dass Bildung einen Fluchtweg aus allen gegenwärtigen Problemen bietet. Bildung wird als „Königsweg“ aus der Spaltung der Gesellschaft in oben und unten, aus der Arbeitslosigkeit, aus prekärer Beschäftigung, aus Altersarmut und schon gar aus der bestehenden Gerechtigkeitslücke angepriesen. (Das ist – nebenbei bemerkt – einer der Gründe, warum Bildung z.B. für die Bertelsmann Stiftung zum wichtigsten Thema geworden.)

Mit der Forderung nach mehr Chancengerechtigkeit im Bereich der Bildung versuchen konservative Kreise ihre Fortschrittlichkeit vorzutäuschen. Doch Bildung ist ein langandauernder Prozess von der Kindertagesstätte, über die Schule, bis zur Berufsausbildung oder einen Hochschulabschluss, ja bis hin zur beruflichen Weiterbildung. Und weil die Früchte von Bildung vom Einzelnen, wie von der Gesellschaft erst nach vielen Jahren geerntet werden können, sind bildungspolitische Appelle zumal vom konservativen Lager oftmals nur politische Ablenkungsmanöver von wirtschafts- und sozialpolitischem Versagen gegenüber den Problemen der Gegenwart.

„Chancengerechtigkeit“ das ist eines der wichtigsten Tarnwörter der Konservativen. Dieser Begriff mit seiner sympathischen Anmutung für jedermann, verbirgt nämlich mehr, als dass er aufklärt.

Es geht bei Chancengleichheit und Durchlässigkeit keineswegs nur um eherne Werte, sondern es geht darum, das Bildungspotential der Bevölkerung möglichst optimal auszuschöpfen, um damit nicht nur ein Höchstmaß an demokratischer Mitwirkung, sondern auch an volkswirtschaftlicher Wertschöpfung zu erreichen.

- Ist die Bologna-Reform gescheitert?

Positive Auswirkungen sind z.B.:

- Es wird wieder über die Studienreform diskutiert

- Die Durchlässigkeit zwischen FHS und Unis wurde ein wenig verbessert. Ein an einer FH erworbener Bachelor eröffnet grundsätzlich den Zugang zu einem Masterstudium an einer Uni – und umgekehrt

- Ein wenig mehr Anerkennung von außerhalb der Hochschulen erworbenen Kompetenzen, z.B. Meisterstudium

Dazu: Andreas Keller, GEW, Studieren war noch nie so gefragt wie heute

Studienreform kann jedoch grundsätzlich nur als Aushandlungsprozess gelingen, an dem Studierende, Hochschulbeschäftigte, Wirtschaft und Gewerkschaft und Staat auf Augenhöhe beteiligt werden.

Die Reform wurde jdeoch den Hochschulen von außen aufgedrängt.

Der Bologna-Prozess ist ein Unternehmen der EU-Bürokratie.

Nicht Bologna ist gescheitert sondern die Lissabon-Strategie (2000: Europa zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt) bzw. die Strategie Europa 2020 (2010) und die Umsetzung der Bologna-Reformen durch die deutsche Bildungspolitik.

Es ging im Kern um die Stärkung des Wirtschaftsraums und der Wettbewerbsfähigkeit.

Der Bologna-Prozess bedeutet die radikalste Umgestaltung der deutschen Universitätseit seit zweihundert Jahren. Der eigentliche Beginn des Bologna-Prozesses ist auf das Jahr 1999 zu datieren, der Abschluss wurde auf das Jahr 2010 terminiert. 1999 legten die „Europäischen Bildungsminister“ ihre Bologna-Erklärung vor. (Inzwischen von 47 Staaten unterzeichnet.) In ihr wurden die Universitäten verpflichtet, ihr Selbstverständnis neu zu definieren und ihre internen Strukturen, insbesondere im Bereich der Lehre, zu reorganisieren. Die politische Grundidee des Bologna-Prozesses wird in der Formel vom „europäischen Hochschulraum“ zusammengefasst, der wiederum Teil eines europäischen Wirtschaftsraums sein soll. Dieser Hochschul- und Wirtschaftsraum soll, so heißt es weiter, zur „Errichtung eines vollständigeren und umfassenderen Europas“ dienen – so steht es tatsächlich in der offiziellen deutschen Übersetzung der Bologna-Erklärung von 1999.

In der Bologna-Erklärung von 1999 sind die wesentlichen Prinzipien festgehalten, die Seither in Deutschland auch tatsächlich durchgesetzt wurden:

- die Arbeitsmarktorientierung der vormals akademischen Lehre;

- das Credit-Point-System;

- die daraus sich ergebende Modularisierung der Lehre;

- der konsekutive Aufbau von berufsqualifizierenden Bachelor- und

- die wissenschaftsorientierten Master-Studiengängen; und schließlich

- die Förderung der Mobilität der Studierenden.

Hauptkritikpunkte:

- Außer bei den staatlich regulierten Studiengänge Jura, Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie, wurde die Zweistufigkeit in fast allen Fächern auf Biegen und Brechen durchgesetzt – egal ob es in der jeweiligen Fachrichtung tatsächlich möglich und sinnvoll ist, einen wirklich berufsqualifizierenden Abschluss auf Bachelor-Niveau zu erwerben oder nicht. Rund 90 Prozent aller Studiengänge in Deutschland sind inzwischen auf den Bachelor/Master-Modus umgestellt.

Nach den Plänen der Bologna-Reformer in Deutschland sollte der Bachelor eigentlich zum Regelabschluss für zwei Drittel (und mehr) Studierende werden – und der Master zur elitären Ausnahmeerscheinung. (Begründung: Wirtschaftlichkeit (6 Semester kosten weniger als 9 oder 10), früheres Eintreten in den Beruf.)

Einen Master machen jedoch 53 % an den Fachhochschulen und 77 % an den Universitäten.

Wenn es sich heute genau umgekehrt verhält – kann der Bachelor offenbar nicht überzeugen?Das hat ganz reale Gründe. Ein Beispiel: Kein einziges Bundesland erkennt den Bachelor als berufsqualifizierenden Abschluss für den Beruf der Lehrerin und des Lehrers an, Voraussetzung für den Zugang zum Referendariat ist ein Masterabschluss oder das Staatsexamen – zu Recht, denn die Anforderungen an Lehrerinnen und Lehrer sind für alle Schulformen und Schulstufen so komplex, dass eine Ausbildung auf der Kompetenzstufe acht des Europäischen Qualifikationsrahmens Voraussetzung ist.

- Selbst wenn es ausreichend Masterstudienplätze gäbe und kein Numerus Clausus verhängt werden müsste, wird die Zulassung zum Masterstudium vielerorts von einer Mindestnote im Bachelor-Zeugnis, einer Eingangsprüfung oder von besonderen Qualifikationen abhängig gemacht. Bei einem Studienortwechsel und schon gar bei einem Wechsel etwa nach Großbritannien wird sogar häufig ein Empfehlungsschreiben der abgebenden Hochschule verlangt.

Ein Viertel aller Masterstudiengänge ist zulassungsbeschränkt.

- Förderung der Mobilität – Europäischer Hochschulraum: „Als Tiger gesprungen, als Bettvorleger gelandet“

Zwar hat sich die Auslandsmobilität an den Fachhochschulen geringfügig verbessert, an den Universitäten stagniert sie jedoch, in den Bachelorstudiengängen gibt es sogar eine rückläufige Entwicklung.

Hinzu kommt, dass die Mobilität von Studierenden aus niedrigen sozialen Herkunftsgruppen noch niedriger liegt.

Neben den sozialen und finanziellen Hürden sind es vor allem Anerkennungsprobleme, die die Mobilität im Europäischen Hochschulraum erschweren.

Hinzu kommt, dass die Mobilität sogar innerhalb des deutschen Hochschulraums immer schwieriger wird. Der Wechsel von Berlin nach Potsdam kann für Studierende größere Anerkennungsprobleme aufwerfen als von Riga nach Lissabon.

- Die Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge ging in Deutschland mit einem Wettbewerb um möglichst unverwechselbare Studienangebote einher. Man studiert heute nicht mehr einfach Betriebswirtschaftslehre, sondern „Technologie- und Managementorientierte BWL“, „Business Administration and Economics“, oder „BWL Innovativ, Integrativ, International“, aber auch „BWL – Messe-, Kongress- und Eventmanagement“, „BWL – Food Management“ oder „BWL – Controlling & Consulting“.

Die Folge des Profilierungswettbewerbs ist, dass der Wechsel von einer Hochschule an die andere, egal ob mit oder ohne Bachelorzeugnis, häufig ausgeschlossen ist oder aber voraussetzt, dass eine Reihe an Kreditpunkten nachgeholt werden muss.

Damit ist aber eine zentrale Legitimation der Studienstrukturreform – die Erleichterung der Mobilität durch ein System leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse – ad absurdum geführt worden.

- Vergleichbarkeit der Studiengänge

Heute gibt es 16.000 Studienangebote, wovon über 3.000 grundständige Studiengänge sind.

Inzwischen wird über 140 als unterschiedlich spezialisiert ausgewiesenen grundständigen Informatikstudiengängen differenziert. Wo früher bestenfalls zwischen Informatik und Elektrotechnik, zwischen Soziologie und Pädagogik oder zwischen Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre entschieden werden musste, stehen heute in allen Fachrichtungen unzählige Alternativen zur Auswahl.Bei den grundständigen Studiengänge, hat deren Zahl seit Beginn der Reform im Jahr 1999 um mehr als 1.400 Prozent zugelegt. Damals konnte noch zwischen 180 unterscheidbaren und mehr oder weniger klar definierbaren Studienfächern ausgewählt werden. In den 1970er Jahren waren es sogar lediglich 70.

Quelle: Marco Schröder, Glücksache Studienwahl - Mit der Modularisierung ist schließlich ein drittes Reformelement auf der Negativliste der Zwischenbilanz zu verbuchen, das in Deutschland geradezu typisch für die Umsetzung der Bologna-Reformen ist.

Bereits der Begriff des Studierens ist verschwunden. An seine Stelle ist „workload“ getreten. Workload ist die abstrakte Arbeitszeit, die ein an einer Universität immatrikulierter Mensch tatsächlich oder virtuell erbringt und für die er einen Nachweis in Form von Credit Points erhält.

Ein deutscher Immatrikulierter muss im Jahr bis zu 1800 Stunden für sein Studium arbeiten – das entspricht ungefähr der Jahresarbeitszeit eines deutschen Angestellten – und er erhält dafür 60 Credit Points. Nach einem Workload von 3 x 1800, also 5400 Arbeitsstunden oder 180 Credit Points ist das erste Studium abgeschlossen.

Die 1800 Stunden werden aufgeteilt in „Kontaktzeiten“ – sie hießen früher Vorlesungen und Seminare – und in das, was im Bologna-Prozess „selbständiges Lernen“ heißt. Der immatrikulierte Student erhält abschließend ein Zertifikat, in dem ihm bescheinigt wird, dass er eben diese 5400 Stunden in irgendeiner Form mit der Universität in Kontakt stand – sei es durch persönliche Präsenz oder mental oder virtuell – und den akademischen Titel eines Bachelor führen darf.

Bürokratisierung und Überregulierung, Verschulung und Verdichtung des Studiums, Übermaß an Workload und Prüfungslast

Was 2009 in den Bildungsprotesten von Studierenden, aber auch vieler Lehrenden mit Wucht an Frust zum Ausdruck kam, hat in den KMK-Vorgaben zur Modularisierung ihre Grundlage. Das Modulhandbuch ist zum Schrecken nicht nur vieler Studierender, sondern auch Lehrender geworden.Mit ihren im Jahr 2000 vorgelegten (und erst 2009 gelockerten) „Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunktsystemen und die Modularisierung von Studiengängen“ ist die KMK weit über die Vorgaben der Bologna-Erklärung hinausgeschossen.

Die Modularisierung, die in anderen Unterzeichnerstaaten der Bologna-Erklärung teilweise gänzlich unbekannt ist, ist ein Beispiel dafür, wie die Landesregierungen in Deutschland die Gunst der Stunde nutzten und unter dem Vorwand Bologna ihre eigene, technokratische hochschulpolitische Agenda durchsetzten. Kritik daran ließen sie abprallen: Sie mussten ja angeblich nur die Bologna-Reformen umsetzen.

Bei der Umstellung auf so genannte Studien-Module und das ECTS-Kreditpunktesystem wurde von fast allen Hochschulen so verfahren, dass fortan jedes Modul verpflichtend mit einer obligatorischen Klausur oder Prüfung abzuschließen ist. Womöglich sogar mit Androhung der Exmatrikulation bei zweimaligem Scheitern.

Kurzum: Der Leistungsdruck der Studierenden wird vielerorts exorbitant erhöht. Das bedeutet für die Studierenden, dass sie im Extremfall bis zu 50 oder gar 60 Stunden die Woche für ihr Studium einsetzen müssen.

Studierende, die um ihr Studium zu finanzieren nebenher arbeiten müssen, haben es erheblich schwerer als Kinder deren Studium die Eltern finanzieren.

Über den Hebel der Einführung von gestuften Bachelor- und Masterstudiengängen finden sich vielfach reine Lernstudiengänge an den Hochschulen, in denen Wissen eingepaukt und in zahllosen Klausuren schlicht reproduziert wird. Die Prinzipien der Wissenschaftlichkeit (fragende, kritische Haltung, Problem- und Methodenbewusstsein, Strukturierungsfähigkeit, Selbstständigkeit) und des forschungsorientierten Lernens, wie sie der Wissenschaftsrat reklamierte, wurden durch workload ersetzt – also durch das Arbeitspensum zum Erwerb von „Kreditpunkten“. Die „hohen Schulen“ wurden so mehr und mehr zu Lern-Fabriken, in denen die Masse der Studierenden durch ein Kurzstudium geschleust werden soll.

Trotz Verschulung ist jedoch die Abbruchquote bei Bachelor-Studierenden an den Universitäten von 25% auf 33% gestiegen (Anders an den Fachhochschulen: Rückgang von 39 auf 23%)

Finanzielle Probleme sind übrigens der zweithäufigste Grund für einen Studienabbruch. Jeder Fünfte Studienabbrecher gibt finanzielle Gründe an.

Der Weg, die Anerkennung der Qualität der Studiengänge zu einem Akkreditierungsgeschäft zu machen, und einem Markt überwiegend privatrechtlich verfasster Akkreditierungsagenturen zu überlassen, birgt die Gefahr, dass unter dem Deckmantel der Qualitätssicherung eine abgeschottete und intransparente Bürokratie von Experten und Lobbyisten etabliert wird, die die Studieninhalte bestimmen.

- Stand früher eine allgemeine wissenschaftliche Ausbildung im Vordergrund, so ist es heute die „Beschäftigungsfähigkeit“ der Studierenden.

Ein Studienabschluss führte vor der Bologna-Reform jedenfalls in aller Regel zur Befähigung zur selbstständigen Bearbeitung von neuen Problemen mit wissenschaftlichen Methoden. Wenigstens dem Anspruch nach galt das Humboldtsche Prinzip der „Bildung durch Wissenschaft“.

Die Differenzierung der Studiengänge folgt derzeit häufig dem Ziel für die Arbeitsmärkte am Hochschulstandort passgenaue Arbeitskräfte anzubieten. D.h. man produziert für den aktuellen Bedarf.

Was heißt das aber für die so Spezialisierten, wenn sich der Arbeitsmarkt wandelt oder die Nachfrage nach einer speziellen Ausbildung gesättigt ist?Eine akademische Ausbildung sollte dazu befähigen, eine breitere Palette an Tätigkeiten und Fertigkeiten abzudecken. Ich habe nichts dagegen, wenn bei einem Master-Studiengang oder anderen weiterführenden Studiengängen auf Spezialisierung gesetzt wird. Nur sollte das nicht schon beim Bachelor losgehen, der ja nach Definition ein grundständiger Studiengang ist.

- Was ist der Bachelor wert?

Bachelor-Absolventen mögen hochspezialisiert sein. Vielleicht gehen ihnen aber andere Talente ab, die die Arbeitgeber an Diplom- oder Magister-Absolventen zu schätzen gelernt haben: Also die Fähigkeit, über den Tellerrand zu schauen, zu improvisieren, aus einem breiten Wissensschatz zu schöpfen, flexibel auf Veränderungen zu reagieren – eben all das, was eine umfassende akademische Ausbildung mit sich bringen sollte.

Eine DIHK-Umfrage von anfangs dieses Jahres, ob die Erwartungen der Unternehmen an die Bachelor-Absolventen erfüllt werden, kam zum Ergebnis, dass dies in den letzten vier Jahren immer weniger der Fall ist. Waren 2011 noch 63 Prozent der Unternehmen zufrieden, sind es heute nur noch 47 Prozent. Ein Unterschied von 16 Prozentpunkten!

Machen die Studenten weiter bis zum Master-Abschluss – das sind immerhin zwei Drittel der Studierenden an Unis – stellt sich die Sache schon etwas anders dar. 78 Prozent der Unternehmen seinen mit ihnen zufrieden, 2011 waren es nur 65 Prozent. Der Masterabschluss käme der Wirtschaft zugute und schaffe auf jeden Fall bessere Chancen, so der DIHK-Präsident. „Nur 15 Prozent der Betriebe sagen, dass die Bachelor-Absolventen gut auf den Arbeitsmarkt vorbereitet sind.“

Diese Klage, dass Studierende und Schüler nicht auf den Beruf vorbereitet sind, gibt es, seit es ein Bildungssystem gibt. Es war doch gerade die Wirtschaft, die auf die Verkürzung der Bildungsgänge, also Abitur nach acht Jahren (G 8), Bachelor nach 6 Semester, arbeitsmarktorientiert Differenzierung von Studiengängen etc. gedrängt hat. Das Idealbild war doch ein Absolvent Anfang 20, der so viel Wissen mitbringen wie ein Diplom- oder Magisterabsolvent, dazu internationale Erfahrung und eine große Persönlichkeit mit möglichst abgeschlossener Familienphase.

Der Unterschiedliche Wertschätzung lässt sich am einfachsten am Lohn ablesen:

„Ungefähr gleich“ ist das Einkommen von Bachelor- und Master-Absolventen bloß in der Hälfte der Fälle (53,3 Prozent). 16 Prozent der Befragten zahlen bis zu fünf Prozent mehr, 21 Prozent zwischen zehn und 15 Prozent mehr und 9,1 Prozent lassen sich den Master zwischen 15 und 20 Prozent mehr kosten.

Andere Studien kommen auf viel größere Unterschiede.Siehe Ralf Wurzbacher, Widersprüchliche Studien zum Bachelor