Marcus Klöckner studierte Soziologie, Medienwissenschaften und Amerikanistik an der Philipps-Universität in Marburg. Schwerpunkte seiner Arbeit als Journalist und Autor sind Herrschafts- und Medienkritik.

Gastbeiträge von Marcus Klöckner

Helena Steinhaus zu den Hartz-IV-Sanktionen: „15 Jahre lang wurde unsere Verfassung mit Füßen getreten“

Ein Erfolg und zugleich skandalös: So versteht Helena Steinhaus vom Verein „Sanktionsfrei“ das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von vergangener Woche. Die Karlsruher Richter sind etwa der Auffassung, dass Hartz-IV-Empfängern die Leistung nach wie vor um 30 Prozent gekürzt werden darf (die NachDenkSeiten berichteten in diesem Artikel und in diesem Artikel). Steinhaus fordert im NDS-Interview ein neues Sozialstaatsmodell, das sich darauf konzentriert, Menschen tatsächlich zu unterstützen. Von Marcus Klöckner.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Handke-Debatte: „Hier werden Behauptungen aufgestellt, die im Zirkelschluss bewiesen werden“

Die Recherchen des in der Schweiz lebenden Historikers Kurt Gritsch zu dem Schriftsteller Peter Handke sind in prominente Hände gelangt: Ein Jury-Mitglied des Nobelpreis-Komitees hatte die Arbeit von Gritsch genutzt und in den Entscheidungsprozess einfließen lassen. Im NachDenkSeiten-Interview wirft Gritsch, der den Lesern der NDS für seine kritische Arbeit zum Kosovo-Krieg bekannt sein dürfte, einen Blick auf die Medien und ihren Umgang mit Handke. Darüber hatten auch die NachDenkSeiten kürzlich berichtet. Journalisten rät Gritsch, das Werk von Handke „zu lesen“ und zwar mit der „zugegebenermaßen schwierigen Annahme, der Andere könnte Recht haben.“ Ein Interview über einen Literaturnobelpreisträger, mit dem Medien scharf ins Gericht gegangen sind und eine Berichterstattung, die auch nach vielen Jahren nicht bereit ist, ihre Schwarz-Weiß-Erzählung zum Kosovo-Krieg zu überdenken. Von Marcus Klöckner.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Wenn Journalismus zur Glaubenslehre wird

Sagen Medien, was ist? Eindeutig: nein. Der Bruch mit der Wirklichkeit ist im Journalismus längst eine bestimmende Konstante. Immer wieder ist zu beobachten, wie Medien Wirklichkeit ignorieren, verdrehen, frisieren oder gar gleich erfinden. In seinem neuen Buch „Sabotierte Wirklichkeit“ zeigt Marcus B. Klöckner anhand vieler Beispiele auf, wie es aussieht, wenn Medien Scheinwirklichkeiten erzeugen, und verdeutlicht, wie in einem System „freier Medien“ eine spezielle Form von Zensur entsteht. Mit weitreichenden Konsequenzen für unsere Demokratie und uns alle. Ein Auszug.

„Der neue West-Ost-Konflikt ist inszeniert“

Die Spannungen zwischen den NATO-Mitgliedsstaaten und Russland sind beträchtlich. Über die Ursachen hat sich der Schriftsteller Wolfgang Bittner in seinem neuen Buch Gedanken gemacht. Mit klarem Blick und Analysekraft durchdringt Bittner das Dickicht eines Konfliktes, dessen Ursachen in der Medienberichterstattung häufig nur sehr einseitig dargestellt werden. Im NachDenkSeiten-Interview schildert Bittner, der vielfach mit Literaturpreisen ausgezeichnet ist, warum er davon ausgeht, dass es sich bei der Auseinandersetzung mit Russland um eine „inszenierte Krise“ handelt. Von Marcus Klöckner.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Schulprivatisierung: „Das ist ein vom Berliner Senat verbreiteter Unsinn“

Eine angestrebte Privatisierung von Schulen, Schattenhaushalte und geschätzte 800 Millionen Mehrkosten für den Berliner Steuerzahler: Das kommt auf die Bevölkerung in Berlin zu, sagt Carl Waßmuth von der Initiative „Gemeingut in BürgerInnen Hand“ im Interview mit den NachDenkSeiten. Was genau ist da los in Berlin? Von Marcus Klöckner.

Das Ende des DDR-Pressefrühlings: Wie dem Osten die Stimmen genommen wurden

Den Bürgern im Osten Deutschlands wird immer wieder vorgeworfen, dass sie die Demokratie nicht richtig verstehen und diese erstmal lernen müssten. Mandy Tröger, Kommunikationswissenschaftlerin und Ost-Berlinerin, sieht das anders. Im NachDenkSeiten-Interview spricht Tröger vielmehr von einer „demokratischen Desillusionierung“, die in den 1990er Jahren im Osten stattfand und die Gründe hat, die mit allzu gefälligen Erklärungen wenig zu tun haben. Eine „marktgetriebene Übernahme“ des Ostens habe stattgefunden – mit weitreichenden Auswirkungen bis heute. Tröger, die sich in ihrer Doktorarbeit mit dem „Pressefrühling“ in der DDR auseinandersetzt, zeigt im Interview, was sich in der Wende- und Nachwendezeit im Hinblick auf die Medienlandschaft abgespielt hat. Profitinteressen haben Entwicklungen hin zu einer wirklich freien, vielfältigen Presse schnell zunichte gemacht. Von Marcus Klöckner.

„Das Desaster der Deutschen Bahn ist kein Versehen“

Seit Gründung der NachDenkSeiten ist die Entwicklung der Deutschen Bahn eines unserer wichtigsten Themen. Auch der Journalist Arno Luik beschäftigt sich seit vielen Jahren kritisch mit der Deutschen Bahn. Nun hat er seine Recherchen in einem Buch veröffentlicht. Im Interview mit den NachDenkSeiten betont Luik, dass die desolate Situation der Bahn nicht auf unglückliche Fehlentscheidungen zurückzuführen ist. Unter Schützenhilfe der Politik haben, wie er sagt, „Täter“ die Bahn schwer beschädigt. Das milliardenschwere Projekt Stuttgart 21 „mit seinen explodierenden Kosten“, sagt Luik, „gefährdet nun faktisch die Existenz der tief verschuldeten Bahn.“ Von Marcus Klöckner.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Lobbyismus: „Interessenpolitik kann sehr destruktiv werden“

Wie groß sind die Gefahren für unsere Demokratie, die von Lobbyismus ausgehen? Im NachDenkSeiten-Interview wirft der Berliner Politikwissenschaftler Dieter Plehwe einen differenzierten Blick auf die Einflüsse, die von unterschiedlichen Interessengruppen auf die Politik einwirken. Plehwe stellt klar, dass Interessenvertretung natürlich auch zu einer Demokratie gehört, aber der „privilegierte Zugang“ zur Politik von „Konzermacht und Reichtum“ das demokratische Gleichheitsprinzip untergräbt, wenn es um die Einbringung von Interessen geht. Das Gründungsmitglied von LobbyControl schlägt ein „Lobbyregister“ vor, um die Lobbyarbeit von Unternehmen, Verbänden, Stiftungen und Denkfabriken transparenter zu machen. Von Marcus Klöckner.

„Die Verantwortlichen wollen nicht wissen, wie groß die Probleme sind“

„Arme Kinder, schlechte Schulen.“ Zu diesem Ergebnis kommt Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung in einer aktuellen Studie. Ein Mangel an Lehrern, Unterrichtsausfall und Vertretungsstunden sind Merkmale, die an Schulen, die von armen Kindern besucht werden, häufiger festgestellt werden können, als es an den sozial privilegierten Schulen der Fall ist. Und: Politisch Verantwortliche scheinen nicht unbedingt ein großes Interesse daran zu haben, die Schulen der Armen so zu unterstützen, wie es nötig wäre. Schulpolitik habe viel mit Verteilungsfragen zu tun, sagt Helbig im NachDenkSeiten-Interview. Derweil, so Helbig weiter, sei zu beobachten, wie finanziell Bessergestellte ihre Kinder auf Privatschulen schicken, wo dann ein Schulgeld verlangt werde, das arme Familien nicht aufwenden können. Dabei geht es „um Abgrenzung“ und darum, „einen Abstand zu den Armen zu erzeugen. Von Marcus Klöckner.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

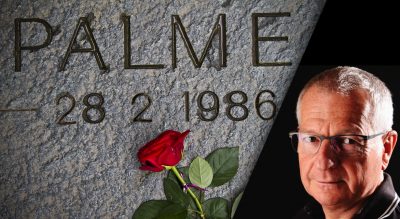

Mord an Olof Palme: „Ein Mann, der den Eindruck macht, in seinen Ermittlungen völlig unabhängig zu sein“

Im Mordfall des schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme gibt es Hoffnung, dass eine Aufklärung doch noch stattfinden wird. Das sagt Autor Patrik Baab im Interview mit den NachDenkSeiten. Zusammen mit seinem Co-Autor, dem Politikwissenschaftler und Rüstungsexperten Robert Harkavy, hat Baab sich mit dem schwedischen Generalstaatsanwalt getroffen, um über das rätselhafte Verbrechen, das über 30 Jahre zurückliegt, zu sprechen. Einen Einblick in das Gespräch und die Hintergründe des Falls gibt Baab im folgenden NachDenkSeiten-Interview unseren Lesern. Von Marcus Klöckner.