Venezuela – it’s the economy stupid

Letzte Woche verhafteten die venezolanischen Behörden Antonio Ledezma, den Bürgermeister von Caracas. Von 76 oppositionellen Bürgermeistern sind nun 33 in Haft oder stehen vor Gericht. Offizielle venezolanische Nachrichtenkanäle sprechen im Fall Ledezma von einem verhinderten Staatsstreich – unterstützt durch die USA. Es ist von außen sehr schwer, diese Vorwürfe zu bewerten. Zweifel sind jedoch angebracht. Venezuelas Wirtschaft befindet sich im freien Fall. Die Menschen leiden an einem rasanten Verlust ihrer Kaufkraft und Versorgungsengpässen. Noch nie war die Zustimmung für die regierenden „Chavistas“ so gering wie heute und im Herbst stehen eigentlich Wahlen vor der Tür. Gut möglich, dass die „Bolivarische Revolution“ nach siebzehn Jahren an ihren eigenen Fehlern zu Grunde geht. Eine besondere Bedeutung sollte man dabei der fehlgeleiteten Wirtschaftspolitik zuweisen. Von Jens Berger.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Podcast: Play in new window | Download

Venezuela ist von außen betrachtet ein Land der ökonomischen Merkwürdigkeiten. Auf dem Papier ist Venezuela reich, steinreich. Dank seiner Erdölexporte erzielt Venezuela Jahr für Jahr einen Außenhandelsüberschuss in Höhe von mehr als 10% des Bruttoinlandsprodukts. Dennoch ist Venezuela im Ausland mit mehr als 70 Mrd. US-Dollar verschuldet. Die Hälfte der Staatseinnahmen stammt aus dem Erdölexport. Doch selbst in den Jahren, in denen der Erdölpreis weit über 120 US-Dollar pro Barrel lag, betrug die jährliche Neuverschuldung des venezolanischen Staates mehr als 15% des BIP. Nur als Vergleich: Die Maastricht-Kriterien der Eurozone gestatten maximal drei Prozent Neuverschuldung.

Diese Merkwürdigkeiten betreffen jedoch nicht nur abstrakte volkswirtschaftliche Größen, sondern auch und vor allem das Alltagsleben der Venezolaner. Ein Flug von Caracas nach Maracaibo kostet 16 US-Dollar, eine Tube Colgate-Zahnpasta 7 US-Cent und Benzin, Diesel und Strom gibt es fast zum Nulltarif. Das klingt doch wunderbar. Oder? Nein, denn die hier genannten Preise sind Dollar-Preise, gemessen am „offiziellen Umtauschkurs“. Den gibt es jedoch im Alltagsleben nur auf dem Papier. Wer die Probleme der venezolanischen Volkswirtschaft verstehen will, muss zunächst versuchen, das auf Außenstehende verwirrende Wechselkurssystem des Landes zu verstehen.

Was kostet ein Bolívar?

Ein einfacher Taschenrechner genügt, um blitzschnell sagen zu können, wie viel Euro, Franken oder Yen man für einen Dollar bekommt. Wie viel Bolívar man für jede andere Währung bekommt, hängt vor allem davon ab, wer man ist, wie gut man mit der venezolanischen Regierung kann und wofür man das Geld benötigt. Inflation gehörte in Venezuela auch schon vor der Regierungszeit Hugo Chávez zum Alltag. Um die Inflation in den Griff zu bekommen, führte Chávez 2003 ein System der festen Wechselkurse ein und reglementierte den Besitz und Tausch von Devisen. Ursprünglich betrug der feste Wechselkurs zwischen Bolívar und Dollar 6,3:1. Da die venezolanische Wirtschaft außer Öl und anderen Rohstoffen nicht viel zu bieten hat, müssen nahezu sämtliche Konsum- und Investitionsgüter und ein Großteil der Lebensmittel importiert werden. Zum offiziellen Kurs konnten jedoch nur einheimische Unternehmen einkaufen, die eine Genehmigung für das jeweilige Devisengeschäft bekamen oder die richtigen Stellen schmierten. Schnell entstand ein Schwarzmarkt, der sich kaum kontrollieren ließ. 2007 stellte Venezuela sogar die Veröffentlichung des Schwarzmarktkurses zwischen Bolívar und Dollar unter Strafe. Fortan musste der offizielle Wechselkurs mehrfach in Richtung des Schwarzmarktkurses angepasst werden. 2008 folgte eine Währungsreform, bei der dem alten Bolívar einfach die hinteren drei Stellen abgeschnitten wurden. Auch die neue Währung, die sinnigerweise offiziell „Bolívar fuerte“ (auf Deutsch: „Starker Bolívar) heißt, wertete permanent ab. Heute gibt es drei mehr oder weniger offizielle Wechselkurse und den Schwarzmarktkurs, der nach wie vor meilenweit über den offiziellen Kursen liegt.

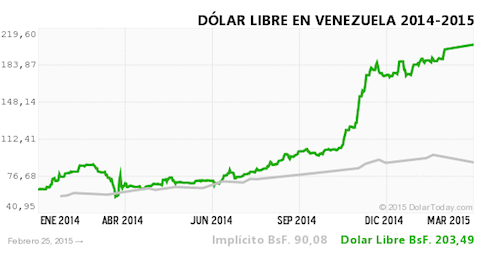

Entwicklung des Schwarzmarktkurses zwischen dem Bolívar und dem US-Dollar

Was das alles konkret heißt, lässt sich an einem Beispiel verdeutlichen. Ein Krankenhausarzt verdient in Caracas rund 6000 Bolívar pro Monat. Bemessen am ersten offiziellen Wechselkurs (Cencoex 6,3:1) wären dies rund 950 Euro – das ist für ein Entwicklungsland gar nicht mal schlecht. Dieser Kurs gilt jedoch nur, wenn man die Regierung, ein Regierungsunternehmen oder ein Importeur von „lebenswichtigen“ Gütern, wie Grundnahrungsmitteln oder Medikamenten, ist. Der zweite offizielle Wechselkurs (Sicad II 12:1) lässt das Gehalt bereits auf 500 Euro schrumpfen. Doch auch diesen Kurs können nur Importeure nutzen, die den strengen Regulierungen entsprechen und nicht ganz so lebenswichtige Güter einführen … oder die richtigen Stellen schmieren. Der dritte offizielle Wechselkurs (Simadi – aktuell 173:1) ist Venezuelas Antwort auf den Schwarzmarkt. Nach diesem Kurs verdient unser Arzt nur noch 35 Euro pro Monat und liegt damit eindeutig unter der absoluten Armutsgrenze. Wer auch die Auflagen für dieses Wechselsystem nicht erfüllen kann oder will, muss auf dem Schwarzmarkt tauschen. Hier beträgt der inoffizielle Kurs zur Zeit 203:1, was das Gehalt unseres Arztes auf 30 Euro pro Monat sinken lässt. So gesehen werden plötzlich auch der 17-Euro-Flug und die 7-Cent-Zahnpasta teuer.

Ein ruinöses Wirtschaftsmodell

Betrachtet man die Realitäten, stellen die ersten beiden offiziellen Wechselkurse eine massive Subventionierung der Importe dar. Die staatliche venezolanische Ölgesellschaft PDVSA ist gezwungen, ihre Dollareinnahmen bei der Zentralbank zum niedrigsten Wechselkurs einzutauschen. Daher verfügt die Zentralbank über einen steten Zufluss an Devisen. Wenn nun ein Importeur von Mehl Dollar benötigt, um seinen Handelspartner zu bezahlen, kriegt er den Dollar für 6,3 Bolívar. Das ist zwar für die Zentralbank ein Nullsummenspiel – selbst die ordentlichen Deviseneinnahmen aus dem Ölverkauf reichen jedoch nicht aus, um die kompletten Importe des Landes auf diese Art und Weise zu subventionieren. Schlussendlich stellt eine derartige massive interne Überbewertung der eigenen Währung ein Spiel auf Zeit dar. Das venezolanische Modell gleich dem einer Rentenwirtschaft. So lange die Devisen ins Land fließen, kann dies unter optimalen Bedingungen ja auch funktionieren. Sobald der Devisenfluss ins Stocken gerät, kollabiert das System jedoch unweigerlich.

Der Kollaps der venezolanischen Volkwirtschaft war und ist ein Kollaps auf Raten. Bereits in den Zeiten hoher Ölpreise musste die Regierung Chávez die Handbremse ziehen und den Devisentausch zum hoch subventionieren Wechselkurs einschränken. In der momentanen Phase eines niedrigen Ölpreises ist das System nicht mehr aufrecht zu erhalten. Je weniger Devisen zum Vorzugskurs indirekt in Form von subventionierten Importen unter das Volk gestreut werden können, desto mehr sinkt die reale Kaufkraft. Daraus ergibt sich folgendes Problem: Wenn man die inländischen Löhne zum inoffiziellen Kurs umrechnet, ist kaum Kaufkraft vorhanden, um sich die Güter leisten zu können. Dies führt in Kombination mit einer allgegenwärtigen Misswirtschaft zur mittlerweile schon legendären Knappheit im Lande. Lange Schlangen vor den leeren Regalen der staatlichen Supermärkte bestimmen das Stadtbild. Bestimmte Güter, wie Toilettenpapier, Windeln, Kondome, Milch oder Speiseöl sind Mangelware. Und dies betrifft nicht nur Konsumgüter. Da Ersatzteile für Maschinen aus dem Ausland importiert werden müssen, stehen ganze Fabriken still. Es mag für den Kunden ja toll sein, dass ein Inlandsflug zu einem Spotpreis zu haben ist. Wenn die Fluglinie jedoch mit ihren Einnahmen nicht mehr die Ersatzteile und die Wartung ihrer Flugzeuge bezahlen kann, bleiben sie schlussendlich auf dem Boden. Außer der staatlichen Fluglinie gibt es daher kaum mehr Flugverkehr in Venezuela. Und dies ist nur ein Beispiel von vielen. Das gesamte Wirtschaftssystem befindet sich wegen dieser Diskrepanzen im freien Fall.

Nun rächt sich, was vorherzusehen war. Man hat über Jahre hinweg versäumt, die Überschüsse im Land zu investieren. Anstatt eine möglichst wettbewerbsfähige Industrie aufzubauen, hat man die Deviseneinnahmen aus den Ölverkäufen „verfrühstückt“. Während andere erdölexportierenden Länder, wie z.B. Russland, die Golfstaaten oder Norwegen, ihre Überschüsse in Staatsfonds investieren, aus denen sie in schlechten Zeiten ihre Defizite decken können, hat Venezuela jahrelang das Geld mit beiden Händen unters Volk gebracht. Alleine die Subventionen für das fast kostenlose Benzin kosten den Staat jährlich 12 Mrd. US-Dollar. Dies und das komplett abstruse Wechselkursregime haben nun dazu geführt, dass die Diskrepanz zwischen realer Kaufkraft und künstlicher Kaufkraft zutage tritt. Einer der direkten Folgen davon ist die immer stärker steigende Inflation. Aktuell beträgt die Inflation fast 70%. Und es gibt keine einfachen Lösungen, um hier Abhilfe zu schaffen. Der große „Crash“ scheint unausweichlich. Wenn ein Krankenhausarzt von seinem Gehalt nur noch eine Kaufkraft von 30 Euro übrig behält, ist Venezuela eines der ärmsten Länder der Welt. Lediglich die Einnahmen aus dem Erdölverkauf schaffen es noch, diese traurige Realität zu kaschieren.

Ja … aber

Diese Analyse klingt freilich sehr negativ. „Dabei hat Hugo Chávez es doch geschafft, die Armut zu beseitigen!“ „Die Bolivarische Revolution ist doch ein äußerst attraktives Gegenmodell zum Kapitalismus!“ „Venezuela zeigt den USA wenigstens die Stirn!“ Das mag man alles so sehen. So lange ein Land drei Viertel seiner Konsumgüter importiert, kann es jedoch nicht autark sein. Es ist sehr löblich, dass Venezuela einen ordentlichen Teil seiner Erdöleinnahmen dafür ausgegeben hat, Wohnungsprogramme für die Armen zu finanzieren und ein vergleichsweise ordentliches Gesundheits- und Bildungssystem aufzubauen. Doch was nutzen Wohnungen, wenn man sich nichts zu Essen kaufen kann? Was nutzt ein gut ausgestattetes Krankenhaus, wenn es keine Medikamente und keine Ersatzteile für die technischen Geräte gibt? Was nutzt der beste Bildungsabschluss wenn es keine Unternehmen gibt, die eine Nachfrage nach qualifizierten Absolventen haben? Sicher, im direkten Vergleich mit anderen südamerikanischen Staaten, wie beispielsweise Kolumbien, ist die Lebensqualität in Venezuela noch recht hoch. Aber Kolumbien verfügt auch nicht über die Einnahmen, die mit dem Verkauf von 1,25 Millionen Barrel Rohöl pro Tag einhergehen. Es scheint eher so zu sein, dass der Ressourcenreichtum für Venezuela nicht zu einem Segen, sondern zu einem Fluch entwickelt.

Konnte Hugo Chávez diese Diskrepanzen noch durch sein forsches Auftreten und sein legendäres Charisma ausgleichen, befinden sich die Popularitätswerte des auch ansonsten eher unglücklich agierenden Nicolás Maduro im Sinkflug. Unabhängigen Umfragen zufolge liegt seine Popularität mittlerweile bei weniger als 20 Prozent und im Herbst sollen eigentlich Wahlen stattfinden. Es ist jedoch nicht so, dass die Opposition ein einheitlicher Block wäre, der eine echte Alternative darstellen würde. Die Opposition ist vielmehr ein nicht immer zu durchschauendes Dickicht aus den reaktionären Kräften, die mit Hilfe der USA bereits Chávez aus dem Amt putschen wollten, gemäßigten Bürgerlichen und reformbereiten „Chavistas“. Bereits im letzten Jahr kam es in Venezuela zu flächendeckenden Protesten, die vielerorts in Gewalt ausarteten. Im Januar dieses Jahres wurde de facto das Kriegsrecht verhängt – seitdem ist es der Armee gestattet auch tödliche Gewalt anzuwenden, um die öffentliche Ordnung zu bewahren. In Folge ebbten zwar die Proteste ab, die Unzufriedenheit ist jedoch so groß wie nie zuvor. Nicht wenige Oppositionelle bezweifeln, dass im Herbst tatsächlich Wahlen stattfinden und die „Chavistas“ kampflos das Feld räumen.

In diesem Kontext ist auch die Affäre um Antonio Ledezma, den jüngst verhafteten Bürgermeister von Caracas zu sehen. Ledezma hat zusammen mit anderen Oppositionspolitikern vor zwei Wochen in einer Tageszeitung einen Aufruf geschaltet, in dem man für die Bildung einer demokratischen Allparteienregierung wirbt. Für einen vermeintlichen Putschisten ist dies sicher ein ungewöhnlicher Vorgang. Für Maduro und seine Weggefährten ist die Sache klar – Ledezma und andere stehen auf der Payroll der USA und haben einen Staatsstreich geplant. Nun sitzt der Bürgermeister zusammen mit der halben Opposition in einem Militärgefängnis am Stadtrand von Caracas. Natürlich kann es sein, dass Maduro und Co. Recht haben und die USA tatsächlich einen Coup planten. Sehr wahrscheinlich ist das jedoch nicht, zumal die Opposition eigentlich nur auf Zeit spielen müsste, um im Herbst ganz legal an die Macht zu kommen. Da ist es schon wahrscheinlicher, dass man einen Vorwand sucht, um die Wahlen zu verschieben, ganz abzusagen oder aussichtsreiche Kandidaten (Ledezma gehört übrigens nicht dazu) wegen Insubordination von der Wahl auszuschließen. Welchen Weg Venezuela geht, ist schwer zu sagen. Es scheint jedoch momentan so, als sei der eingeschlagene Weg kein guter.

Zum Nachlesen:

- Eine gänzlich andere Darstellung der Geschehnisse und eine wesentlich freundlichere Betrachtung der Regierungspolitik Venezuelas finden Sie auf den Seiten des Portals Amerika 21.

- Lars Kühn – Kampf mit den Marktkräften

- Ulrich Brand – Lateinamerika in der Rohstofffalle

- Anne Britt Arps – Maduros Schicksalsjahr

- Francisco Toro – Venezuela’s collapse has nothing to do with falling oil prices

- Catalina Lobo-Guererro – Is Venezuela on the Verge of Collapse?

- Grace Livingstone – Die politische Rechte in Lateinamerika